Novedades ICO

Viernes 4 de junio de 2021

Mesa Redonda "Producción y Trabajo frente a la segunda ola"

El miércoles 2 de junio de 2021 se llevó a cabo el encuentro virtual: "Producción y Trabajo frente a la segunda ola", en el marco del proyecto de investigación “Prevención y monitoreo del Covid-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional ”, realizada con el apoyo Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) en el marco de un estudio marco que involucra a universidades e instituciones de todo el país.

Participaron de la reunión, Daniel Millán empresario de la firma de cosmética "Millanel", Leonardo Wagner presidente del parque industrial "la Bernalesa", Gabriel Duranti presidente de la Unión Industrial de Tigre, Ricardo Lo Vaglio de la CGT zona Norte, Horacio García de la CGT San Martin y Gustavo Rodríguez Director de Industria del municipio de Tres de Febrero. Coordinaron el encuentro, Rodrigo Carmona y Barbara Couto, investigadores docentes del Instituto del conurbano (UNGS).

En el evento se reflexionó acerca de las problemáticas de la producción y el trabajo tras varios años de recesión, agravadas por el contexto del COVID-19 y sobre las oportunidades que brinda la labor multiactoral. Los grandes desafíos residen en la articulación de saberes entre las empresas, los sindicatos, las universidades y los centros de formación para poder estar a la altura de la era digital y la transformación tecnológica en curso. En este sentido, en el marco del proyecto AGENCIA de la UNGS les investigadores lanzarán próximamente una publicación con propuestas de políticas y apuntes para la gestión de la crisis en la región.

Pueden acceder a los informes del proyecto en el siguiente enlace: https://www.ungs.edu.ar/ico/investigacion-ico/informes

Jueves 3 de junio de 2021

Diego Boris: "Somos el único país del mundo en garantizar la difusión de la música independiente”

La apertura de la edición 2021 de la Diplomatura en Sonido e Imagen aplicados de la Secretaría de Cultura y Medios de la UNGS contó con la participación del músico Diego Boris Macciocco, director del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y figura reconocida en el ámbito de la música independiente y autogestiva en Argentina, en particular, por su lucha incansable para mejorar las condiciones del sector. Relató el camino recorrido y se refirió al “lenguaje extra” que ofrece la música, que debería hacer a quienes se dedican a ella "más felices".

“Es un gran batallador de batallas que a priori parecen que se van a perder”, destacó Carlos Alonso, coordinador de la Diplomatura, formación a cargo de los docentes Marcelo Montes (imagen) y Miguel Angel Rivadeneira Mareco (sonido), que está orientada en especial a personas dedicadas a la música, técnicos de sonido en grabación, operadores de radio y personas en general interesadas en acercarse al conocimiento del sonido y la imagen.

Más allá de estar al frente del INAMU y del trabajo realizado desde 2001, Boris es músico y docente. Conformó en 1983 el dúo Faunos junto a Carlos Viola y en 1997, el grupo La resistencia. Compuso la música de bandas de sonido de distintas películas y, mientras se dedicaba a la docencia en la Provincia de Buenos Aires, impulsó varios proyectos como los recitales ambulantes (en camiones, barcos, vagones). Formó parte también de La Tolva, la primera banda de rock en tocar en la Antártida Argentina. “Un gran cabeza dura” lo denominó el secretario de Cultura y Medios Damián Valls en la presentación de la Diplomatura, al destacar la experiencia del músico y el haber alcanzado importantes logros junto a un grupo de artistas.

En 2001, momento de una profunda crisis económica y social en Argentina, estos artistas crearon la Unión de Músicos Independientes (UMI). “Podíamos generar un proyecto autogestivo pero en el fondo íbamos a ser las excepciones, y no queríamos eso sino tratar de hacer un aporte para mejorar las condiciones en las cuales se realiza música autogestiva”, remarcó Boris, en un relato claro, categórico. Así fue que decidieron juntarse para “cambiar la realidad”, organizarse, vencer el techo y evadir las voces que les decían que se tenían que ocupar solamente de la parte musical porque todo lo demás los “contaminaba”. “Entendimos que teníamos que dejar de hablar en el idioma del conquistador, la trampa es cuando te instalan una premisa falsa. Pero no, ‘ustedes hagan su camino, nosotros hacemos el nuestro’”, expresó.

Tras la UMI, llegaron las asociaciones en distintos puntos del país y la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI). “Con esa identidad, fuimos a ser protagonistas de distintas leyes”, contó. Son varias las metas alcanzadas. Una de ellas es la derogación de la Ley del Ejecutante Musical, de 1958. Otra, la incorporación de una cuota de protección del 30 por ciento para la música nacional y la mitad de eso para la música independiente, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009. “Somos el único país del mundo en garantizar la difusión de la música independiente”, subrayó. Esto se cumplió hasta 2015, luego se dejó de fiscalizar y, en forma reciente, el INAMU alcanzó un convenio con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que se vuelva a fiscalizar a las radios.

El Banco de Música Nacional e Independiente para que las y los músicos puedan subir su música y las radios puedan buscarla y encontrarla, la creación del Instituto BAMUSICA en la Ciudad de Buenos Aires, el Día Nacional de las personas músicas, el 23 de enero, fecha en que nació el músico Luis Alberto Spinetta y la ley de cupo femenino en recitales, también son iniciativas llevadas a la práctica por este grupo organizado.

La creación del INAMU por ley en 2012 es uno de los logros más importantes. El músico define al Instituto como “un órgano de fomento que tiene su lealtad en la actividad musical”. Sostiene que, a diferencia de otros como el del cine o teatro, ellos tienen “anticuerpos”: una asamblea federal que aprueba la gestión y 70 asociaciones en todo el país que distribuyen los beneficios. “La lógica federal está incorporada desde el vamos, tiene que tener la misma posibilidad alguien que vive a 200 kilómetros de la capital de Jujuy como alguien que vive a tres cuadras de la sede administrativa del INAMU”, detalló y sintetizó el objetivo: “La construcción de la herramienta generó el compromiso de artistas, en forma individual o grupal, y ahora, el Instituto es el que fomenta los proyectos de esos artistas, se cierra el círculo”.

En la charla, se refirió también al lenguaje extra de la música, un arte para poder comunicarse desde otro lugar, que brinda más herramientas para hacerlo y que, por eso, debería hacer a las personas más felices y menos resentidas. “Hay muchas trampas de la lógica de mercado –reflexionó- que atentan contra nuestra felicidad, porque nos hacen creer que si no llegamos a determinado lugar estamos cerca de fracasar”. Para Boris, la clave está en generar herramientas para trazar caminos propios, ya que el arte, que es el “reflejo de un tiempo” y tiene que ser “inmodificable”, puede “ganarle la batalla a la muerte”.

Jueves 3 de junio de 2021

3 de junio | NI UNA MENOS

Desde 2015, cada 3 de junio se refuerza el pedido y el grito de ¡Ni una Menos!. Este año, debido a la pandemia no va a haber movilización en las calles, por eso FM La Uni recopiló testimonios de mujeres, disidencias y representantes feministas del territorio para acompañar este día y gritar juntas, una vez más, NI UNA MENOS.

La consigna de este año

“Soy Luana Marian, la tía trava. Este 3 de junio nos encuentra distanciadas, aisladas, sin poder juntarnos, sin oder marchar, sin poder gritar juntas “Ni una menos”. Pero estamos acá aunque sea a la distancia, aunque sea aisladas, aunque sea cada una en sus casas, nos juntamos virtualmente y gritamos igual: ni una menos, basta de femicidios, transfemicidios, de travesticidios. Y este año, la consigna principal es “Ley de cupo laboral travesti trans ya”, porque esa forma de violencia también es causa de muerte”.

¿Y la Justicia, qué?

“Este 3 de junio nos atraviesa distinto a los otros 3 de junio. Desde 2015 que estamos movilizándonos en esta fecha, este año particularmente no, en la región, pero eso no quita que sigamos todos los días organizándonos y luchando. Me parece sumamente importante mencionar que debemos seguir trabajando en la perspectiva de género que deben tener todos los funcionarios y funcionarias institucionales y judiciales que hacen que la justicia sea un poco más justa. Queremos una justicia con perspectiva de género” - Carolina Abregú, responsable regional de la Organización Furia Transfeminista

A seguir activando

“Este Ni una menos nos encuentra con la certeza, con la necesidad de que las cosas se sigan transformando, sobre todo en beneficio de las mujeres, de las lesbianas, las trans, las travas, las personas no binaries de nuestros territorio. Venimos de celebrar algunos logros colectivos como el sobreseimiento de Paola y de Milagros, pero así tambioen decimos que queremos saber donde está Tehuel y que las po´liticas de género no son suficientes, que nos siguen matando, que no queremos ni una menos. Desde donde estemos seguimos activando por eso” - Luna, integrante de la Asamblea Feminista Conurbana del Noroeste.

“Cada 3 de junio, mujeres y disidencias nos manifestamos a lo largo de todos nuestros territorios contra las violencias machistas y los femicidios bajo la consigna NI UNA MENOS. En pandemia, lamentablemente, esto nos sigue afligiendo y por eso debemos participar activamente desde nuestros lugares y de forma virtual como el colectivo nos convoca. Que la pandemia no nos individualice porque como colectivo de mujeres y de diversidades es que está nuestra fuerza” - Romina Almirón, trabajadora nodocente de FM La Uni.

Por infancias libres de violencia machista

“Hoy 3 de junio pienso en la responsabilidad y el compromiso que como adultes debemos asumir en nuestros roles de crianza para que nuestros niñes crezcan libres de violencia machista y de tantos mandatos patriarcales que nos han corrompido a tantas generaciones. Vivas y libres nos queremos, por nuestras ancestras, por nosotras, por nuestras compañeras que ya no están y por las generaciones futuras” - Florencia Lizzi, educadora popular

“En este Ni una menos, desde nuestra organización queremos exigir, queremos visibilizar e incorporar a ese pedido también: basta de travesticidios, basta de transfemicidios, pensando en las compañeras trans y travestis. El índice de suicidios sigue siendo del 40%, la expectativa de vida sigue siendo hasta los 35 años. Tenemos a Tehuel que no aparece con vida. La exigencia de poder pensar también en las niñeces trans y travestis para que puedan superar esa expectativa de vida de los 35 años y que el 40 % de suicidios deje de ser ese número. Basta de travesticidios, basta de transfemicidios" - Laura, integrante de la Asociación Civil “Infancias libres” y mamá de una niña trans de 9 años

¿Qué significa para vos: NI UNA MENOS? Las infancias responden

“Cuando los novios le pegan a las chicas y la maltratan”

“Que dejen de matar y violar a las mujeres”

“Que ninguna mujer tiene que morir”

“Es un significado para defender a las mujeres”

“Es luchar por todas las mujeres que asesinaron”

“Es que no queremos ver ni una mujer más muerta ni violada”

“Que dejen de matar a las mujeres y maltratarlas”

Podés sintonizar la radio en FM 91.7 o escucharla a través de www.fmlauni.com.ar y encontrar todas las notas emitidas en Radiocut.

Miércoles 2 de junio de 2021

Comienzan los proyectos de vinculación con la comunidad financiados por la 11° Convocatoria del Fondo Estímulo

En junio comenzarán a implementarse los 12 proyectos aprobados en el marco de la 11° Convocatoria Fondo Estímulo a Proyectos de Vinculación con la Comunidad. Este tipo de proyectos se financian con fondos propios de la UNGS desde 2006 y promueven acciones con la comunidad que resuelvan problemáticas sociales relevantes desde las áreas de formación e investigación desarrolladas en la Universidad, teniendo como horizonte el aporte de conocimiento al desarrollo tecnológico y social como modo de vinculación de la institución con su territorio.

Teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando, se definió una orientación general de la convocatoria relacionada con el COVID-19 y con soluciones que pudiesen aplicarse en un tiempo de trabajo de hasta 9 meses. En este sentido, en conjunto los proyectos presentados abordarán distintas problemáticas vinculadas a la formación laboral, tecnologías y alfabetización digital, la empleabilidad y trabajo, la inclusión de diversidades, el hábitat popular, y estrategias de continuidad pedagógica y promoción cultural durante la pandemia y/o postpandemia.

Las iniciativas promueven la participación de actores sociales involucrados en la problemática que el proyecto busca abordar y la conformación de equipos plurales e interdisciplinarios que incluyan investigadores, docentes, estudiantes, nodocentes y graduades, estos dos últimos con la posibilidad de co-dirigir proyectos. En el conjunto de las iniciativas aprobadas para 2021 se involucrarán 26 organizaciones sociales, 14 graduades, 42 estudiantes, y 6 becas de gestión.

Ver proyectos aprobados

Miércoles 2 de junio de 2021

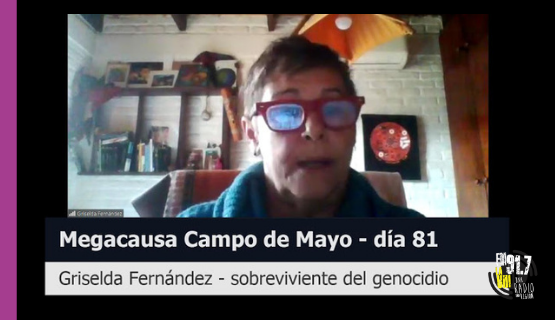

Juicios por la Memoria: los estigmas de las mujeres sobrevivientes

Griselda Fernandez, sobreviviente de “El Campito”. Fue secuestrada en 1976 en Tres de Febrero. Dio testimonio en el juicio unificado de la Mega Causa de Campo de Mayo. Fernando Tebele, integrante de La Retaguardia, dialogó con FM La Uni sobre el testimonio de las sobrevivientes del terror de la Dictadura y los delitos sexuales a los que fueron sometidas.

Cuando las mujeres ingresaban en los Centros Clandestinos de Detención eran objeto de torturas específicas y una de esas torturas eran los delitos sexuales. Lo que buscaban los genocidas con esto, remarcó Tebele no era solo disciplinar a las mujeres sino también horadar la honra de los varones violando sistemáticamente a “sus mujeres”.

Fernández declaró desde Uruguay, país natal al cual regresó luego de estar detenida en Campo de Mayo. Desde allí relató los vejámenes a los cuales fue sometida, como otras tantas mujeres detenidas y desaparecidas. Los delitos sexuales que sufrió se repitieron cotidianamente.

Emilce Moler, sobreviviente de “La Noche de los lápices” declaró en el Juicio Brigadas. Luego, en declaraciones a La Retaguardia y comentando sobre las charlas en las escuelas y las consultas que le hacen los y las jóvenes sobre el feminismo de la época remarcó que ellas no eran feministas. En los 70s las mujeres salían a las calles, militaban y formaban parte de las organizaciones y a la hora de la represión, por supuesto sufrían los secuestros, en los centros clandestinos de detención. Pero aún más sufrían al patriarcado en las salas de tortura y en lo que ocurría allí.

Los delitos sexuales fueron denunciados ya en el Juicio a las Juntas del año 84, también en la CONADEP pero eran tomados como torturas. Hace unos años empezó a pedirse que esos delitos fueran tratados como otros delitos diferenciales y aparte. Desde allí en los mismos juicios comienza a tratarse por separado, las violaciones sufridas por las mujeres en los Centros Clandestinos de Detención. Todo esto, remarca Tebele, sucede gracias a la lucha feminista actual.

Para leer la crónica completa de La Retaguardia sobre la declaración de Griselda Fernandez, hace click aquí

A continuación, la nota completa:

Podés sintonizar la radio en FM 91.7 o escucharla a través de www.fmlauni.com.ar y encontrar todas las notas emitidas en Radiocut.

Miércoles 2 de junio de 2021

Declaración del Consejo de Instituto del Conurbano

El Consejo de Instituto del Conurbano expresa su pesar y dolor por el fallecimiento del Profesor Hugo Tomás Cormick y la graduada Malena Libman.

Expresa que el Profesor Comick ha formado parte de este Instituto desde sus inicios, donde realizó una destacada contribución en la formación institucional de la Carrera de Administración Pública -de la que fue uno de sus primeros Coordinadores-, y del Área de Estado, Gobierno y Administración Pública. Incluso, desde su trabajo en la gestión pública, su vínculo con la Universidad permitió la concreción de convenios de pasantías que constituyeron el inicio de carrera profesional para muchxs estudiantes. Su compromiso y su amor por la docencia ha sido y es reconocido por estudiantes y graduadxs. También ha sabido cosechar el respeto de sus colegas, de diversas extracciones y tendencias, constituyéndose en un referente dentro del ámbito de los estudios del empleo público, al que se abocó desde una perspectiva multidimensional, a la vez que cercana y crítica al paradigma neoliberal dominante. Hugo fue, ante todo, una gran persona, y su partida se da en un contexto de suma vulnerabilidad sanitaria.

Manifiesta que Malena Libman fue la primera graduada de la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica. A partir de su compromiso con la Institución, su trabajo y su alegría, trabajó en el Laboratorio de SIG de este Instituto y habitó muchos espacios de esta Universidad durante más de diez años. Su desaparición física se produjo en el marco de la pandemia por COVID-19, de cuya enfermedad fue víctima.

A partir de ello, señala que estos decesos se producen en el contexto de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 que afecta a la Región de América Latina y a nuestro país en particular, donde estamos atravesando un aumento vertiginoso de contagios. Ante esta circunstancia resulta imperioso extremar las medidas de cuidado para evitar el colapso sanitario, especialmente frente a algunas posturas a nivel gubernamental y jurídico que no acompañan ese tipo de iniciativas. Nuestra Universidad se localiza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un ámbito geográfico que se constituye como una unidad física, demográfica y funcional, que implica que las medidas adoptadas para contener los efectos de la pandemia, deben contemplar al conjunto del aglomerado.

Los Polvorines, mayo de 2021.

Miércoles 2 de junio de 2021

Información sobre barrios populares del AMBA consolidada por el Observatorio del Conurbano Bonaerense

El Observatorio del Conurbano Bonaerense presenta la base consolidada de información sobre barrios populares del AMBA a partir de datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que permite realizar una caracterización de la población y la infraestructura de estos barrios en múltiples dimensiones.

La base presenta información georeferenciable y desagregada a nivel barrio popular de Buenos Aires y CABA:

- Del Barrio (ID RENABAP, año de creación, tamaño y polígonos para georeferenciar)

- Sociodemográfica (cantidad de familias estimadas, cantidad de familias encuestadas sexo, edad en rangos quinquenales, tenencia de DNI y AUH)

- Información laboral (situación laboral, motivos por los que no trabajan y oficios y actividades a los que se dedican)

- Infraestructura (principal acceso a electricidad, agua y cloaca, principal combustible usado para cocina y calefacción).

Accede a los documentos aquí: http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/Newsletter/BARRIOS-POPULARES/index2.html

Para su presentación se analizaron datos de tres municipios del conurbano bonaerense. En el documento se puede ver información de los barrios populares de Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel, los partidos aledaños a la Universidad Nacional de General Sarmiento.

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) es una política creada en el 2016 que tiene el objetivo de generar información consolidada a nivel nacional de villas y asentamientos que permite pensar abordajes para el déficit habitacional en la Argentina. El relevamiento comenzó en 2016 y continúa en la actualidad. Si bien, algunos datos se encuentran disponibles de manera pública en el portal nacional de datos abiertos, desde el Observatorio del Conurbano se solicitó al Ministerio de Desarrollo Social acceso a un conjunto de datos que son públicos sólo a nivel provincial. A partir del pedido, se consolidó la información desagregada para cada barrio popular que ya se encuentra disponible en la base publicada por el Observatorio.

En los 24 municipios del Conurbano Bonaerense existen 1.012 barrios populares en los cuales habitan aproximadamente 317.533 familias. A partir de la encuesta realizada a 210.467 familias se pudieron conocer datos relevantes sobre la población: solo el 4% tiene 65 años o más (10% en toda la población), el 57,5% de los responsables de familia reciben AUH, el 37,5% de los que no trabajan están buscando trabajo y la construcción es la principal actividad laboral concentrando el 32,7% de la ocupación. El Registro evidencia un elevadísimo déficit en el acceso a los servicios esenciales. En la actualidad hay conexión formal a la red cloacal pública solo en el 4% de los barrios, a la red pública de energía eléctrica con medidor domiciliario en el 33%, al agua corriente pública en el 17% y a la red pública de gas natural solo en el 2%.

Martes 1° de junio de 2021

Tomarse en serio | Ricardo Aronskind en El cohete a la Luna

"La brújula para una política exitosa en un momentos tan cruel, es escuchar los anhelos de las mayorías, cada vez más desamparadas por un modelo de concentración económica que debe ser removido", afirma el economista político Ricardo Aronskind, investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, en una nota de opinión publicada en el portal El cohete a la Luna.

Leer la nota completa

El cohete a la Luna | 30 de mayo de 2021

Tomarse en serio

Martes 1 de junio de 2021

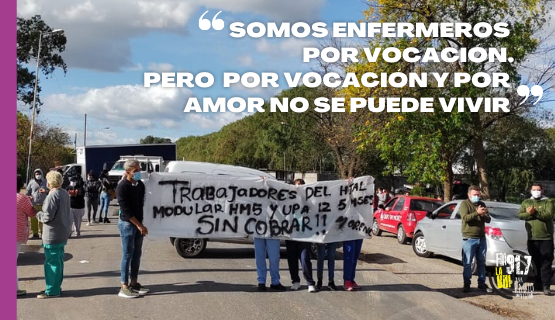

Moreno | Trabajadores de la salud reclaman el pago de sus sueldos

Trabajadores y trabajadores del Hospital Modular N° 5 y del UPA N° 12 de Moreno continúan reclamando por el retraso en el pago de sus salarios.

El reclamo había iniciado a inicios de marzo cuando la deuda era de 5 meses, actualmente el retraso es de 2 meses pero siguen a la espera de que el pago se normalice y cobren en tiempo y forma.

Meses sin cobrar

FM La Uni dialogó con Soledad Bernal, enfermera, que brindó detalles del reclamo: “El 4 de mayo se llevó a cabo la primera medida de fuerza, dónde fue el corte de ruta 24. La verdad es que a partir de eso se llegó a un arreglo con Provincia en el cual teníamos que esperar del 15 al 19 para poder cobrar, donde nos iban a depositar todos los sueldos adeudados. Llegó el día 18 y se hizo el pago sólo a la mitad del personal. Hicimos una asamblea y decidimos que no podíamos esperar. El 20 se volvió a hacer una medida de fuerza y se volvió a cortar la ruta 24. Más o menos a las 3 horas de corte nos llaman los directivos diciendo que ya está la plata de la mitad del personal depositada en el Banco Provincia. El día 21 nos acercamos todos los compañeros y pudimos cobrar una parte, 3 meses nos depositaron. Ahora el día 2 o 3, a más tardar, tendría que estar el restante de plata que nos falta”.

Trabajadores y trabajadoras decidieron visibilizar su reclamo para obtener una respuesta que no habían conseguido anteriormente, y una solución completa, que todavía esperan. “Dentro de todo, para los compañeros, fue un alivio porque veníamos de 5 meses sin cobrar y fue bastante duro estar aguantando nos todos esos meses”, explicó Bernal.

Trabajar a pesar de todo

A pesar de toda esta situación de incertidumbre, en medio de una pandemia, enfermeros y enfermeras continúan con su labor diaria tanto en el Modular como en el UPA.

“Brindamos atención a los pacientes. Una vez que pasan esa puerta quedan solos. Por eso la contención de enfermería es muy importante en todo este ámbito, porque la gente entra muy asustada. El único apoyo que tiene somos nosotros. Enfermería no es solamente: se entra, se médica, se cambia, se higieniza y nada más. Sino que llevamos adelante toda esta contención en plena pandemia, que psicológicamente es muy estresante y todo esto”, señaló Bernal.

Este grupo de trabajadores pone por delante de todo su vocación de servicio, hace colectas para poder cargar la SUBE a compañeros que no tenían siquiera para eso. Muchos también son sostén de familia y en estos momentos se encuentran endeudados como resultado de toda esta situación.

“Somos un grupo con mucha vocación. Nadie se dio por vencido nadie bajó los brazos. Nosotros seguimos firmes ahí, a pesar de no cobrar, por los pacientes. No sabíamos si nosotros le damos fuerza a los pacientes o ellos nos daban fuerza nosotros. Porque ver esas salidas, esos aplausos cuando se van y seguir aplaudiendo. Eso nos reconforta porque es muy lindo ver que los familiares los estén esperando, la verdad que eso nos llena el alma y creo que no sigue dando fuerza. Sabíamos nosotros que no podíamos abandonar y no podíamos dejar todo nuestro esfuerzo, lo que a nosotros nos gusta hacer. Somos enfermeros por vocación. Pero la verdad también está la cuestión de que por vocación y por amor no se puede vivir y necesitamos nuestro dinero por nuestro trabajo”

A la espera de una solución

Según lo prometido, en los próximos días, el total de trabajadores debería estar cobrando los meses adeudados.

“Seríamos en total 120 familias que tendríamos que estar cobrando el segundo día hábil del mes, o sea que el 2 de junio. Ahora nos tendrían que estar pagando 2 sueldos que son los que nos deben: abril y mayo”.

Con esto se estaría resolviendo el reclamo que llevan adelante los trabajadores de la salud de Moreno, a la espera que el pago de sus sueldos se normalice y no tengan que tomar otra medida de fuerza a futuro.

A continuación, la nota completa:

Podés sintonizar la radio en FM 91.7 o escucharla a través de www.fmlauni.com.ar y encontrar todas las notas emitidas en Radiocut.

Martes 1° de junio de 2021

Tinelli: contagios, rating por el piso y el dolor de ya no ser | Juan Pablo Cremonte en Tiempo Argentino

"A dos semanas de su estreno y con el rating consolidado, Showmatch. La Academia debe lidiar con una realidad incómoda: por primera vez en los más de 30 años que lleva como conductor de televisión, Marcelo Tinelli es claramente superado por sus competidores. Otras veces, pocas, había perdido por escasa diferencia; otras, unas cuantas, le había ido mal a programas de su productora, pero no conducidos por él. Esta vez Tinelli es el padre de la derrota", afirma Juan Pablo Cremonte, investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, en una nota de opinión publicada en Tiempo Argentino.

Leer la nota completa

Tiempo Argentino | 30 de mayo de 2021

Tinelli: contagios, rating por el piso y el dolor de ya no ser