Novedades Biblioteca

Lunes 31 de mayo de 2021

Comunidad de lectores 2021: "Escenas de lectura"

La Biblioteca de la UNGS participó del lanzamiento de "Comunidad de Lectores" 2021. El día miércoles 19 de mayo, en una reunión virtual muy concurrida, se presentó el imaginario de este año: "Escenas de lectura".

"Comunidad de Lectores" es una red de lectores creada en 2016 por la UByD y La Cuentera para realizar acciones junto a otras instituciones y organizaciones con el propósito de promocionar la lectura.

Este año La Cuentera y la UByD, junto a las instituciones y bibliotecas participantes, redoblan el compromiso reencontrándose a través de reuniones virtuales para avanzar en la planificación de las actividades próximas.

En su edición 2021 se propone presentar una consigna por mes para disfrutar y compartir escenas cotidianas de lectura para contagiar la magia de los libros. Los trabajos luego serán compartidos en una pizarra virtual colaborativa (https://padlet.com/fatimaparroquial/n5kt3h8jdot7n2rt)

Para conocer más sobre comunidad de lectores y las próximas actividades: https://www.facebook.com/redcomunidaddelectores

Lunes 31 de mayo de 2021

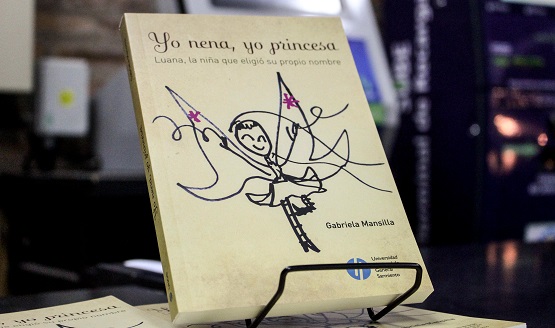

Yo nena, yo princesa: El trabajo por la ampliación de derechos

El libro sobre la niña trans Luana, publicado hace varios años por el sello editorial de la UNGS y ahora llevado al cine, es un eslabón en una cadena de acciones desplegadas por la Universidad con el propósito de promover los derechos y la igualdad.

La historia de Luana, la primera niña trans en tener un DNI acorde a su identidad de género, contada por su mamá Gabriela Mansilla en el libro editado por la UNGS Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre, tendrá su adaptación cinematográfica. Este nuevo paso en una lucha larga, difícil e inconclusa permite dar cuenta, revisar, reflexionar sobre el conjunto de acciones en materia de ampliación de derechos que lleva adelante la Universidad desde su creación y que en los últimos años adquirió mucha más fuerza.

“Somos todes importantes en esta historia”, dice Mansilla, en diálogo con Noticias UNGS. Ella asegura haber sentido “el abrazo” de la Universidad desde el primer día, luego de que Valeria Pavan, coordinadora del Área de Salud de la Comunidad Homosexual Argentina, generara un primer contacto. “Hubo muchísimas voluntades, corazones, personas, que se sintieron atravesados por la historia y que hicieron que hoy pudiéramos estar acá”, sostiene la mamá de Luana casi una década después.

Yo nena…, editado en 2014, está basado en el diario que Mansilla le escribió a su hija “para transmitirle sus ganas de que fuera feliz”. En esos manuscritos, recibidos por la UNGS, la mujer intentó describir cómo fue que la niña manifestó su identidad de género a los dos años. Una historia de lucha contra saberes y prácticas instituidas para que se reconociera el derecho de la niña a su identidad. Una lucha que permitió que por primera vez en el mundo un Estado reconociera la identidad de género asumida por una niña pequeña.

Pablo Bonaldi fue una de las personas a las que la historia las atravesó. El actual vicerrector en ejercicio del Rectorado de la UNGS, en aquel momento secretario de Investigación de la Universidad, leyó el diario de Mansilla y sintió que esa historia tenía que ser contada. “Que el libro fuera publicado por una editorial universitaria le dio un respaldo de legitimidad importante”, sostiene. Sin embargo, para el sociólogo, “el factor decisivo fue la prédica incansable de la madre, que recorrió el país entero convocada por escuelas, colegios de psicólogos, centros de salud, universidades, organizaciones sociales, para sensibilizar y poner en agenda la discriminación a las personas trans”.

El libro, que lleva ya más de 17 mil ejemplares vendidos, varias reediciones y traducción al italiano (se esperan también al inglés y al francés), es para la Universidad mucho más que un libro. Su publicación está en estrecho vínculo con su misión institucional. “Todo catálogo editorial es político y supone una intervención en el campo del conocimiento y de la cultura”, asegura el director de Ediciones UNGS Darío Stukalsky, para quien Yo nena “contribuyó a romper prejuicios y cambiar maneras de pensar”. “Estamos seguros que lo seguirá haciendo”, subraya.

Que la UNGS “haya recogido el guante, se haya hecho cargo, responsabilizado”, es una acción a destacar, para Mansilla. “Una universidad nacional apoyó no solo el libro de alguien que no es escritora ni académica sino una persona que contaba algo que iba a revolucionar todo a su paso”, advierte. La Universidad continúa apoyando la causa y la lucha de esta familia. Tras Yo nena…, Ediciones UNGS publicó Mariposas libres. Derecho a vivir una infancia trans (2018), que continúa la historia de Luana y muestra a su autora y madre de Luana como una referente de la lucha por los derechos de las infancias. Además, están trabajando en un nuevo título en el que Mansilla reúne testimonios vinculados a la experiencia de vida y a la identidad travesti-trans.

“Con su catálogo, la Universidad interviene en discusiones públicas, hace apuestas novedosas, instala nuevos problemas, literaturas, autores, miradas, poniendo en agenda temas y discusiones que el mercado nunca consideraría y que, de hacerlo, tendería a priorizar las ventas más que a poner en discusión aquello mejor para este mundo”, dicen los “Lineamientos políticos” de la Editorial. La Colección “Intervenciones”, de la que forman parte Yo nena… y Mariposas libres, es apenas una muestra de que estas palabras son llevadas a la práctica.

Las acciones no se agotan en el catálogo editorial. La UNGS lanzó en 2014, el mismo año en que se publicó Yo nena, la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación, de la que hasta 2020 se graduaron 450 personas, y a partir de la cual se crearon más de 70 proyectos de intervención con perspectiva de género. Y también son varias las normas vigentes en la Universidad que tienen por objetivo garantizar derechos en este campo. Entre ellas, la adecuación registral interna conforme a la identidad de género (R. 5936/16), la de inclusión travesti, transexual y transgénero (R. 7878/21), la de formación obligatoria con perspectiva de género (R. 7291/19), la de aprobación del procedimiento de abordaje de situaciones de violencia de género en UNGS (R. 6328/17) y la de reconocimiento de empleo del lenguaje inclusivo en producciones académicas (R. 7400/19).

Tampoco las intervenciones se agotan en sus fronteras. La Universidad forma parte de la Red Universitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) del Consejo Interuniversitario Nacional, que impulsa distintas causas. Por ejemplo, recientemente se logró la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en el Sistema de Información Universitaria (SIU) utilizado por toda la comunidad universitaria para realizar trámites administrativos, tras un acuerdo entre distintos organismos, entre ellos la propia RUGE, la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la Dirección de Información Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La película

El 12 de abril comenzó el rodaje del largometraje Yo nena, yo princesa, dirigido por Federico Palazzo y coproducido por Grupo Octubre, la Universidad Nacional de La Matanza, Arco Libre & Aleph Media, Tronera y HSVG Producciones. Palazzo, en diálogo con NoticiasUNGS, cuenta que no había leído el libro hasta que lo convocaron para realizar la película. “Cuando los encuentros empezaron a suceder y empecé a entender lo que esa familia había vivido, confirmé que el hecho dinámico del libro original de Gabriela también tenía otras cosas sensibles que observar, más profundas, más íntimas”, asegura, y remarca que “no es una historia común, es una historia de valentía y de amor”.

Mansilla tiene sensaciones encontradas. “Mi cabeza piensa donde pisan mis pies, y mis pies pisan la realidad de la niñez travesti-trans, y todavía no les salvamos la vida”, dice, al recordar que esta comunidad sigue teniendo una expectativa de vida de 35 años. Sin dejar de mirar el crecimiento y lo realizado hasta el momento, sus pies están en la tierra. Entiende que el audiovisual le dará más visibilidad al libro, pero le gustaría que sea un efecto duradero: “El objetivo de esta película tiene que ver con poner en un lugar a las personas que jamás les permitieron estar ahí, es un quiebre, pero me gustaría que todo esto que nos está pasando se sostenga en el tiempo”.

Bonaldi recuerda “las tremendas barbaridades” que se dijeron cuando la historia de Luana se hizo pública y rescata que hoy el tema se trate de un modo distinto. “No puedo dejar de reconocer que hubo un cambio importante en la sociedad, pero aún es mucho lo que falta y, entretanto, hay muchas personas que sufren”, recalca. El vicerrector espera que esta película “contribuya a sensibilizar sobre la importancia de reconocer el derecho a la identidad de les niñes trans y, como muy bien dice Valeria Pavan, preparar a la sociedad para que abrace con amor y ternura a esas nuevas generaciones”. Stukalsky, al igual que Bonaldi, cree que la decisión de filmar la película “se expresa por canales que permitirán la construcción de nuevas miradas y formas de pensar sobre las niñeces y adolescencias”.

Con el mismo objetivo, Palazzo busca, por un lado, “tratar de abrazar, reparar, restituir derechos, que todes tengan la oportunidad de tener una vida digna” y “que se visibilicen los derechos de manera integral para las personas trans que padecen la discriminación, la violencia institucional, cultural, desde tiempos inmemoriales”. Por otro, sentirse “útil”: “Nada más importante que entender que el hecho artístico es un hecho de sanación y que muchas veces la ficción se adelanta a la ciencia y a la política”. El director, con una carrera de más de 30 años y siempre atravesado por temáticas vinculadas a la inclusión y los derechos humanos, ejemplifica con la ley 26743 de identidad de género. “Esta norma otorga estos derechos pero en la cultura todavía no tenemos enraizada la inclusión y poder ver a las personas distintas con la misma mirada con las que vemos a las mayorías”, reflexiona.

“Reivindicar la lucha, ocupar un espacio que nunca antes nadie ocupó, que sea para elles y contado por elles” son los aspectos valiosos que destaca Mansilla. Para ella, la mayor visibilización del tema será un pequeño descanso en una lucha que está lejos de darse por terminada: “Cuando se estrene la película, y ojalá alcance la difusión que deseo con todo mi corazón que alcance, ahí podremos descansar un poquito. Vamos a seguir batallando. Quiero estar en un momento sin tener que pensar en cómo salvarle la vida a mi hija, simplemente quiero disfrutar que ella está viva”.

Analía Fasoletti

* La nota fue publicada en la edición de mayo de 2021 de la revista Noticias UNGS.

Lunes 31 de mayo de 2021

Libres por defenderse: cuando la Justicia escucha a las mujeres

El juez de Garantías N° 4 de San Martín, Alberto Ramón Brizuela, sobreseyó a Paola Córdoba y a Milagros Naiaretti, madre e hija, por el homicidio de Alberto Naiaretti, al entender que habían actuado por vivir “un contexto de extrema violencia física, psicológica, económica, simbólica y sexual”.

FM La Uni dialogó con Carolina Abregú, referente de Furia Transfeminista, relató detalles del caso: “Paola el 9 de marzo de 2019 tuvo que tomar la drástica decisión, partir de una situación de viokecia que se prolongó durante 20 años, con su marido, en ese momento, donde 3era expuesta a diferentes vejaciones, no solamente ella sino también sus hijos. Y tomó la decisión de defenderse y terminar la vida de este señor sino él iba a terminar con la de ella o la de sus hijos, como venia amenazando”.

Tanto Paola como Milagros fueron presas inmediatamente. Y desde los medios de comunicación masivos el hecho fue tipificado como “drama pasional”, aunque sobre Naiaretti, pesaban denuncias previas de violencia.

“Vulneraciones por donde se mire, denuncias no escuchadas, incluso en la misma fiscalía que intervino en este hecho, que es la UFI 23, a cargo de la fiscal Silvia Bassani Gonzáles, quien no tuvo piedad contra Paola y todo el tiempo trató de instaurar la premeditación, que ella no era víctima, cuando un montón de veces denunció y esperó una asistencia del Estado que nunca recibió”, señalo Abregú.

Finalmente juez Brizuela determinó que la madre actuó en “un estado de necesidad disculpante”, y la hija lo hizo por una “legítima defensa de terceros”. Este fallo da cuenta, además, de la ausencia del Estado para asistir a Paola y sus hijos en situaciones variadas de violencia doméstica.

“Cuando las mujeres tienen que tomar esta decisión, hay un antes y un después, porque el Estado, en sus vidas sigue totalmente ausente, no cobran ningún tipo de subsidio. La casa donde volvieron hace muy poco, que es donde sucedió el hecho, donde Paola vivió esta pesadilla por más de 20 años, quiso ser durante muchas ocasiones tomada y había sido hurtada. El volver a ese lugar fue muy duro, encontrarse sin sus cosas, con nada, con la desidia”

Desde la organización feminista remarcan que la familia de Paola se encuentra sin asistencia estatal, en una situación de vulnerabilidad económica extrema, por lo que convocan a los Ministerios con competencia actúen en pos de las necesidades que atraviesan.

A continuación, la nota completa:

Podés sintonizar la radio en FM 91.7 o escucharla a través de www.fmlauni.com.ar y encontrar todas las notas emitidas en Radiocut.

Lunes 31 de mayo de 2021

Otro Chile es posible

La región latinoamericana está atravesando por un período prolongado de turbulencias, con oscilaciones políticas y sociales que no encuentran un punto de estabilización. Es difícil encontrar países en nuestra región que no hayan pasado por intensas tensiones que tienen que ver con los límites que tiene el subdesarrollo y la actual estructura distributiva para satisfacer las necesidades de las mayorías, la tensión entre los sectores de ingresos más concentrados y el resto de la sociedad, los estímulos económicos que provienen del sistema mundial y las prioridades productivas que deberían tener nuestros países.

Además, debe computarse la intervención política más o menos disimulada, más o menos directa, de factores de poder internacional que apuntan a moldear nuestra región de acuerdo a sus intereses, en asociación con los actores locales que privilegian sus negocios con esos factores sobre su pertenencia nacional. Solo en los últimos años hemos presenciado situaciones de fuerte agitación y revuelta social, o de quiebre institucional, en Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela. Países como Uruguay o Argentina no han mostrado el mismo nivel de conflictividad callejera, ni rupturas institucionales, pero sí cambios de rumbo significativos en sus políticas públicas y su alineamiento internacional.

En este panorama turbulento e indeterminado, uno de los países más estables de la región, Chile, vio emerger en 2019 una ola de protestas sociales que fue creciendo en envergadura, hasta forzar un cambio institucional de consecuencias difíciles de prever.

El caso chileno merece ser seguido con mucha atención, porque Chile se había mostrado como un modelo económico y social superador de las graves carencias que cruzan la región, y como un modelo político cuasi bipartidista, que permitía canalizar el voto de casi el 80% del electorado.

Desde una perspectiva más internacional, Chile fue la niña mimada de Occidente. No solo se lo destacó como un modelo que debía ser imitado por toda la región para alcanzar la “prosperidad”, sino que fue premiado con un trato diferenciado por parte de los países centrales, que lo incluyeron a partir de 2010 como uno de los países miembros de la OCDE. También la comunidad financiera internacional y otros ámbitos del poder global distinguieron a Chile como una suerte de excepción a la realidad regional.

Una larga historia

El caso de Chile es un emblema del periplo histórico de nuestra región, América Latina. Fruto de un largo proceso de transformación económica y social, llegó al poder en 1970 el gobierno de la Unidad Popular, alianza de partidos de izquierda y centro izquierda, encabezado por el Dr. Salvador Allende. Su programa de profundas reformas, que incluía la nacionalización de los recursos estratégicos del país y la reforma agraria, generó fuertes esperanzas y duros enfrentamientos en la sociedad chilena. Los sectores dominantes, acompañados por las capas medias y apoyados abiertamente por Estados Unidos, produjeron en 1973 un golpe militar que destruyó el intento reformista y apuntó a una transformación radical del país, para erradicar la política y la cultura de izquierda de la sociedad chilena. El economista norteamericano Milton Friedman, fundador de la “escuela de Chicago”, fue quien proporcionó un “marco teórico” al experimento que se realizó en Chile: se trataba de suspender las instituciones democráticas para facilitar la puesta en marcha de una economía plenamente de mercado. Una vez que la economía de mercado “diera sus frutos” en materia de bienestar, se podría restaurar la democracia en un nuevo contexto menos conflictivo, ya que todos participarían de la prosperidad económica que se lograría.

La dictadura encabezada por Augusto Pinochet duró 17 años, no sin resistencias, y logró crear un entramado institucional –plasmado en la nueva Constitución que promulgó en 1980– que permitió la continuidad del modelo económico y social más allá del fin de la dictadura.

El modelo chileno consistió en un experimento de neoliberalismo extremo, en el cual todas las actividades de la sociedad son sometidas a mecanismos de mercado, en las que las empresas privadas buscan obtener la mayor rentabilidad posible de todas las necesidades humanas.

A diferencia del caso argentino, la dictadura chilena luego de diversos intentos fallidos, logró crear un cuadro macroeconómico estable –sin inflación elevada, ni crisis cambiarias o bancarias– generó un electorado propio considerable, y apoyada por los medios de comunicación –completamente alineados con el proyecto neoliberal– y en un viraje conservador de los tradicionales partidos populares como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, creó bases políticas sólidas que sustentaron al modelo. Por supuesto, fue necesario atomizar organizativamente al movimiento obrero, y crear un conjunto de mecanismos sociales de control por vías económicas, que caracterizaron al modelo tanto en lo político como en lo social.

La estabilidad económica lograda, la falta de proyecto alternativo y la minimización de la protesta social organizada permitieron presentar lo logrado como un “modelo” para toda América Latina: resignación en los sectores populares, ilusiones de pertenecer al primer mundo en las capas medias, y euforia y auto confianza en los sectores más concentrados de la economía.

El régimen bipartidista chileno surgido luego de finalizada la dictadura continuó, en alto grado, la política de no integración regional, y de aislamiento y fría relación con sus vecinos que tuvo el pinochetismo, que incluso colaboró con el Reino Unido durante la Guerra de Malvinas.

Las autoridades chilenas en las últimas décadas no se plantearon vincularse en forma estrecha al Mercosur (1991), como proyecto de construcción de autonomía regional, sino que firmaron un tratado de libre comercio con Estados Unidos (2003). Ese tratado los incluyó en la Alianza del Pacífico, una suerte de club de países que tienen en común tener un vínculo de libre comercio con la gran potencia del norte.

Enfrentados históricamente con Bolivia y Perú por las anexiones que practicó Chile como resultado de su victoria en la guerra del Pacífico (1879-1883), los gobiernos chilenos aceptaron como natural el aislamiento del país y prefirieron fortalecer sus lazos extra regionales, con Estados Unidos, Europa y la región Asia-Pacífico. Esa incapacidad para establecer otra conexión con su región lo lleva a Chile a tener uno de los presupuestos de defensa más altos de América Latina, y las fuerzas armadas mejor equipadas, luego de las de Brasil.

A diferencia de Argentina, las fuerzas armadas chilenas no fueron enjuiciadas por los crímenes cometidos durante la dictadura (secuestros, torturas, asesinatos). Por el contrario, su acción gubernamental es aún reivindicada por dos importantes partidos de derecha, Renovación Nacional –el partido del presidente Piñera– y la Unión Demócrata Independiente. La presencia de la corporación militar fue muy importante como institución “tutora” de la democracia chilena, y no ha habido hasta hoy una actitud clara de revisión del legado pinochetista dentro de sus filas.

Todo lo sólido se desvanece en el aire

Para los analistas políticos latinoamericanos, acostumbrados a observar virajes y cambios de rumbo dramáticos en diversos países de la región, Chile aparecía como un parámetro estable, como un bastión neoliberal dedicado a sus propios negocios, sin demasiada presencia regional.

Pero el modelo chileno tenía todos los problemas que se pueden derivar de un modelo de fuerte concentración de la riqueza, extranjerización y apuesta a la extracción y exportación de recursos primarios: Chile reposa en la minería, la industria vitivinícola y frutícola, la pesca y la exportación de madera, a cambio de los productos industriales y tecnológicos modernos que necesita.

El país se ha transformado en una de las economías latinoamericanas con peor distribución del ingreso, aun cuando el crecimiento económico y las gestiones reformistas intentaron mitigar con políticas sociales las peores características del modelo.

Progresivamente, y a medida que el país se fue alejando del terror provocado por la experiencia dictatorial, fueron surgiendo nuevas generaciones de chilenxs no afectadxs por esa traumática experiencia, y las novedades e imágenes que llegaron de otros países de la región con gobiernos progresistas empezaron a conmover los cimientos del “consenso” chileno. ¿No se podría soñar con otro país?

Así, se empezó a cuestionar, por ejemplo, el sistema jubilatorio legado por la dictadura. Se trata de un modelo similar al implementado en Argentina por el menemismo, basado en el ahorro individual que se acumula en empresas que administran esos fondos, supuestamente multiplicando ese dinero, hasta transformarlo en una generosa jubilación. La sociedad chilena advirtió que las jubilaciones que actualmente se perciben por ese sistema son magras, y no tienen nada que ver con las promesas que se les hicieron sobre un retiro tranquilo y resguardado. Y se empezaron a observar movilizaciones de ciudadanos y familias comunes protestando contra ese régimen, que sirvió en estas décadas para financiar los negocios de los principales grupos económicos del país.

Los jóvenes chilenos protagonizaron en 2006 una verdadera conmoción en el Chile del inmovilismo, al reclamar contra la privatización de la educación realizada por el pinochetismo y la exclusión basada en la capacidad adquisitiva de las familias. La mayoría de quienes estudian en las universidades chilenas deben endeudarse para pagar elevadas cuotas, que luego los mantienen atados a los créditos obtenidos durante décadas.

La expectativa del ascenso social se reveló ficticia, y junto con un creciente desencanto con las ilusiones creadas por el “modelo”, hicieron su aparición numerosas demandas que tienen que ver con nuestra época y nuestra región. Hizo eclosión, en un país muy conservador, el movimiento de mujeres, que, como aquí, pone en discusión cuestiones básicas de la sociedad, de los valores y de las relaciones humanas. Apareció una fuerte demanda ecológica, con fuerte arraigo popular, ya que la forma de acumulación de los grupos chilenos es muy intensiva en recursos naturales y muy poco apegada al cuidado de la naturaleza. Como la provisión del agua está también privatizada, surgieron luchas regionales para garantizar que ese recurso esté disponible para la población antes que para las empresas. Y el movimiento de los pueblos originarios, seguramente alentado por la notable irrupción de Evo Morales en Bolivia, y que constituye el 12% de la población chilena, también empezó a hacer oir sus demandas específicas en las regiones del sur del país.

“No son 30 pesos. Son 30 años”

Es decir, la acumulación de un conjunto de procesos parciales, de demandas desatendidas, de nuevas reivindicaciones, estallaron finalmente en 2019 en torno a una cuestión aparentemente menor: la suba de 30 pesos chilenos en el transporte público de Santiago de Chile, que generó nuevamente una rebelión de estudiantes que se extendió a un rechazo masivo y muy combativo a toda la forma de funcionamiento del modelo social chileno.

Convergieron viejas y nuevas fuerzas políticas, y a pesar de la dura y cruel represión ensayada por el actual gobierno y las fuerzas de seguridad, la solidez de la protesta, su extensión territorial y su apelación a todo el sistema político conmovieron las bases de lo que parecía un régimen social inamovible. De allí surgió el llamado a un plebiscito constitucional en 2020, que abrió un sendero que progresivamente desbordó todas las capacidades de control de los sectores dominantes chilenos.

En las recientes elecciones para la Convención Constitucional y por primera vez para Gobernadores de las regiones de Chile (hasta ahora eran designados por el poder ejecutivo nacional) y otros cargos de gestión municipal, se plasmó el vuelco y las transformaciones que molecularmente se venían produciendo en la sociedad chilena.

La derecha política no contará en dicha Convención, que está próxima a constituirse, con la capacidad de veto necesaria para impedir que otros sectores concreten propuestas de transformación. Una gran cantidad de personas independientes de todo partido formarán parte de este proceso, junto con una importante presencia de formación de izquierda y progresistas –antiguas y nuevas–, además de los representantes de los pueblos originarios. En dicha Convención, las mujeres serán mayoría entre quienes deliberen y decidan el horizonte institucional de Chile.

El vuelco político es de una magnitud difícil de exagerar, y abre rumbos muy auspiciosos para que las mayorías vuelvan a hacer respetar su voz y sus derechos. Si los grupos que pretenden representar las nuevas y viejas reivindicaciones sociales se organizan adecuadamente, pueden restituir a Chile a las mejores tradiciones democráticas y populares que pueden encontrarse en su propia historia, y romper también los muros ideológicos que mantienen a dicho país separado de Sudamérica.

¡Bienvenido Chile!

Ricardo Aronskind

* El artículo fue publicado en la edición de mayo de 2021 de la revista Noticias UNGS.

Viernes 28 de mayo de 2021

Entrevista: Vinculación, transferencia, desarrollo

Desde comienzos de este año, la UNGS cuenta con una nueva secretaria de Desarrollo Tecnológico y Social. Inés Arancibia es Licenciada en Trabajo Social por la UBA y Magister en Economía Social por la UNGS. Ha desarrollado una amplia experiencia en organizaciones sociales y sindicales y en la gestión de políticas públicas nacionales y provinciales de inclusión productiva, desarrollo territorial, promoción de sistemas productivos territoriales, trabajo autogestionado y procesos asociativos rurales y urbanos. En el Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad ha dictado clases en el Área de Sistemas Económicos Urbanos y en la Maestría en Economía Social. Es asimismo profesora titular de “Planificación Social Territorial” y “Planificación para la Intervención Comunitaria en la vecina Universidad Nacional de José C. Paz. Investiga sobre problemas de Economía del Trabajo, necesidades sociales y territorio, y desde 2018 ha coordinado, desde la propia SDTyS, un proyecto orientado a crear un Programa de Asistencia Técnica a Municipios en Políticas de Economía Social (PAMES). Noticias UNGS conversó con ella sobre las actividades y los planes de la Secretaría a su cargo.

-¿Cuáles son las líneas principales en las que se desarrollará tu gestión?

-Aún estamos acordando el Plan de Trabajo bianual y sus líneas específicas con les Decanes y les Secretaries de los Institutos, pero la estrategia que nos hemos planteado desde la Secretaria es ampliar las vinculaciones de la Universidad hacia los actores sociales a partir de fortalecer y articular las competencias internas de los equipos de los Institutos. Necesitamos no solo dar respuesta a las demandas que recibimos sino, fundamentalmente, visibilizar la investigación y las innovaciones que están desarrollando muchos investigadores e investigadoras, al mismo tiempo que convocar también a estudiantes, graduades y no docentes a formarnos mejor para promover nuevas acciones de desarrollo tecnológico y social que atiendan las múltiples necesidades de la sociedad en que vivimos. En estos meses hemos empezando a coordinarnos para trabajar en esta perspectiva con las pymes, el sistema educativo, los gobiernos locales, la economía social, los centros de formación profesional, la producción hortícola, pero aún nos quedan muchas líneas a seguir fortaleciendo.

-Hubo en abril un encuentro con empresarios y representantes de cámaras. ¿Tendrá continuidad este tipo de intercambios?

-Sí, vamos a trabajar con Mesas Pymes, que convocamos en conjunto con el Instituto de Industria (IdeI), las áreas de producción municipales y las cámaras locales. Empezamos con las pymes de Malvinas Argentinas. Teníamos pensado iniciar tres de esos primeros intercambios, pero tuvimos que postergar las dos siguientes por las nuevas restricciones de cuidado sanitario. Esa primer mesa fue muy bien recibida por las pymes, ya que nos hacía falta un espacio recurrente donde podamos no solo intercambiar demandas y aportes posibles desde la UNGS, sino también acordar líneas de trabajo que implementen vinculaciones concretas para superar los encuentros de “diagnóstico”. Se acaba de aprobar para la UNGS el financiamiento para un Centro de Asistencia Pyme gracias al programa PROCER (Programa de Competitividad de Economías Regionales) del Ministerio de Desarrollo Productivo. Esta combinación entre Mesas de Actores para acordar políticas conjuntas y herramientas programáticas que nos vehiculicen y agilicen acciones de desarrollo tecnológico y social (capacitaciones, transferencias o asistencias técnicas, desarrollo de productos y procesos, innovaciones tecnológicas, entre otras) son dispositivos que vamos a poner en práctica fuertemente este año.

-¿Qué acompañamiento puede brindar la UNGS al sector productivo?

-Hay varias formas, algunas ya vienen trabajando muy bien y en otras tenemos que reforzar nuestras herramientas. Se viene trabajando ya desde la UNGS en articulaciones con grandes empresas, así como capacitaciones a pymes para fortalecer procesos de gestión interna como son las llamadas “tecnologías blandas”. Hay también mucho trabajo en investigación que se está volcando a desarrollar innovaciones en sistemas que permitan potenciar la capacidad de de producción, de logística y distribución de las empresas, por ejemplo, en lo relacionado a las industrias 4.0, que requieren uso de nuevas tecnologías. Sobre este tema estamos trabajando con la Secretaría Académica, el IdeI y los demás Institutos en el diseño de una Escuela de Formación para el Trabajo, que pueda ofrecer capacitaciones en el nivel técnico profesional complementando la Escuela Secundaria para cubrir esa vacancia en la región. Con apoyo de la Secretaria de Políticas Económicas. Hay mucho para hacer, pero también es importante saber que no somos los únicos actores del sistema científico tecnológico en el territorio del conurbano noroeste, sino que hay otras instituciones públicas, fundaciones, cámaras y centros de capacitación que vienen trabajando en la misma línea. También vamos a acompañar a las cooperativas y empresas recuperadas, que son un importante actor para algunos rubros de producción e intentan recuperar su producción y sostener sus puestos de trabajo. Lo importante es poder acompañar complementariamente esa trama productiva y poner en valor los desarrollos desde la UNGS.

-¿Cuáles son las principales demandas planteadas por este sector?

-Desde el sector pyme de nuestra región hay una demanda muy importante hacia poder mejorar la calificación de los y las trabajadoras, para que puedan sostenerse y crecer en los puestos de trabajo, pero también la asistencia técnica en problemas complejos para los cuales cada empresa por su cuenta no puede conseguir asistencia, como la logística y la distribución. También se nos plantea la necesidad de trabajar juntos en las nuevas políticas orientadas al desarrollo productivo. La asociatividad para enfrentar procesos de mejora también es importante en las pymes.

-¿Qué desafíos se plantean en relación a la formación de estudiantes y su inserción laboral?

-Esta es una forma de vinculación que nos interesa mucho fortalecer: la participación de nuestros estudiantes avanzados y graduados en la industria local, así como en las políticas productivas de los gobiernos locales, que tenemos que fortalecer más, ya que eso es una muy buena forma de transferencia de calificación a empresas y municipios. Las prácticas profesionalizantes, las pasantías, así como las becas de vinculación tecnológica y social, van formando a nuestros estudiantes y graduados vivencialmente en esa trama productiva. Estamos trabajando en acuerdos con las pymes como completar esas experiencias de formación con la inserción laboral efectiva de nuestros graduados

-Se están desplegando políticas públicas vinculadas a estos temas. Una de ellas es el ImpaCT.AR. ¿en qué consiste y cómo participa la UNGS?

-Efectivamente, hay convocatorias muy interesantes que estimulan nuestro trabajo. Esta convocatoria, IMPACTAR, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es muy importante, ya que impulsa a que las Universidades podamos coordinarnos internamente y con otras instituciones para dar respuesta a lo que llaman “desafíos de interés público”, planteados por municipios, ministerios u otras instituciones públicas, en los que para dar respuesta a un problema deba ponerse en juego el desarrollo científico tecnológico de una Universidad. Es muy desafiante este Programa, porque además nos obliga a las Universidades a trabajar con mucha coordinación interna, ya que se trata de problemas sociales que nunca pueden resolverse con el abordaje de una sola disciplina o equipo. Estamos trabajando con equipos de los institutos para poder aplicar a esta convocatoria en al menos dos posibles proyectos. Esperamos poder lograrlo, y nos entusiasma ver la respuesta y predisposición de los equipos de trabajo.

-Otra línea es el PROCER, que mencionabas hace un momento. ¿En qué consiste y qué otras iniciativas, además de la que mencionaste en relación con las mesas pymes, estás pensando que desarrolle la UNGS en ese marco?

-El PROCER es un financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo orientado a crear Centros de Asistencia a Pymes a partir de fortalecer los equipos técnicos de las Universidades para que puedan capacitar, transferir conocimientos, desarrollar productos o acompañar procesos de innovaciones tecnológicas de las pymes y emprendimientos productivos de su región. Junto con el INTI, trabajaremos junto a los equipos del IdeI para que investigadores e investigadoras docentes, graduados, graduadas y estudiantes puedan consolidar su formación en la tarea de apoyo a las pymes y dar respuesta organizada y sistemática a demandas especificas a las que muchas veces no podemos dar respuesta.

-La Secretaría viene realizando desde su creación un fuerte trabajo de vinculación con las organizaciones sociales del territorio: ¿cuál es la situación actual?

-El Consejo Social es una experiencia muy valiosa para la UNGS no solo por las vinculaciones que se han generado desde ese ámbito, reforzando nuestra presencia territorial, sino sobre todo por la tensión que le genera a una Universidad el hecho de tener a referentes de organizaciones sociales participando en sus espacios internos de discusión y toma de decisiones, como los Consejos de Instituto y Consejo Superior. Lo que estamos conversando ahora con las organizaciones miembros es cómo potenciar y dinamizar el Consejo para darle una dinámica más activa en relación a los problemas sociales del territorio del que somos parte, sabiendo el rol activo que las redes de múltiples organizaciones están teniendo en el contexto de la pandemia, como siempre ha sucedido en momentos de crisis. El impulso del Fondo Solidario fue muy bueno en ese sentido, y estamos trabajando con les consejeres sociales en una nueva propuesta conjunta.

-¿Podrías hacer una reflexión sobre el protagonismo que, de acuerdo a estudios de la propia UNGS, han tenido las organizaciones sociales en los barrios para morigerar los efectos de la pandemia?

-Mientras transcurre esta situación –tan disruptiva para nuestras vidas– de la pandemia, que está lejos de resolverse, advertimos cómo las organizaciones nuevamente han servido de malla de contención para que el efecto social no fuera aún más crítico que lo que ya fue. En los estudios de prevención, monitoreo y control del COVID 19 en el conurbano, coordinados por el ICO, así como en las reuniones con los referentes del Consejo Social, se relevó información primaria clave para entender cómo con el aislamiento social se agravaron algunos problemas (como la caída de ingresos, la falta de acceso a alimentos, el desempleo, la violencia de género en los hogares –sobre mujeres y disidencias, niñas, niños y adolescentes–, entre otros) y cómo se visibilizan otros, no planteados hasta el momento como problemas sociales “urgentes”: la exclusión informática, la falta de acceso a la conectividad, el hacinamiento en el transporte público, y fundamentalmente los déficits severos en materia de condiciones y acceso a la vivienda y los servicios. Tener una política institucional permanente para actualizar estas necesidades y fortalecer nuestra capacidad de respuesta –desde la investigación, la formación, la transferencia y el desarrollo– a estos problemas es algo que debe convocarnos a trabajar fuertemente junto a toda la comunidad universitaria.

Brenda Liener

* La nota fue publicada en la edición de mayo de 2021 de Noticias UNGS.

Viernes 28 de mayo de 2021

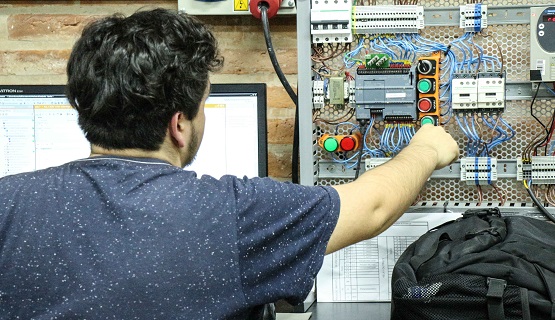

Un equipo de investigación de graduadas y graduados de la UNGS

Una de las particularidades del equipo que lleva adelante el proyecto “CyT para el desarrollo industrial. Un análisis de la heterogeneidad de la estructura productiva de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia por covid-19”, es que 5 de sus 6 integrantes realizaron sus carreras de grado en la UNGS. Analía Erbes, Diana Suárez, Sebastián Rotondo y María Salomé Girándola se graduaron en la Licenciatura en Economía Industrial, y Florencia Fiorentín en la Licenciatura en Economía Política.

Erbes es investigadora docente del IDEI y directora del proyecto, Suárez se desempeña como investigadora docente del IdeI y es la actual vicepresidenta de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Fiorentín es docente del IDEI, Rotondo trabaja en el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Dirección General de Estudios y Girándola es investigadora y consultora independiente. También forma parte del equipo de investigación Florencia Barletta, investigadora docente del IdeI y graduada de la UBA.

Con cinco años de duración, la Licenciatura en Economía Industrial brinda una formación crítica y alternativa en economía con aportes provenientes de la ingeniería, la gestión de empresas y las ciencias sociales. La carrera hoy cuenta con más de 250 estudiantes y 128 egresados y egresadas.

En un encuentro del ciclo “Charlas por carreras ¿de qué se trata?”, organizado por el área de Relaciones Institucionales de la UNGS, la docente de la Licenciatura Industrial Sabrina Ibarra explicaba que “el economista industrial tiene un poco de un economista tradicional y de un administrador de empresas. Tiene una mirada del afuera de la economía y de lo que ocurre adentro de la empresa, entonces tiene la capacidad de entender cómo opera una empresa y entender que esa empresa opera en un contexto determinado”. Ver la charla completa.

Erbes, que integra el comité académico de la carrera, dice que el mejor canal de promoción de la Licenciatura en Economía Industrial son sus graduados y graduadas: “Son los que con su trabajo mejor le pueden explicar a una empresa que puede ofrecer un economista industrial”.

Por su parte, la Licenciatura en Economía Política cuenta con 45 graduadas y graduados y 244 estudiantes. La carrera ofrece una formación en la que se destaca la pluralidad teórica y el manejo de herramientas cuantitativas y cualitativas para el estudio de los problemas económicos actuales, entendiendo a los mismos como eventos que no se limitan exclusivamente a lo económico.

El investigador y docente de Economía Política Mariano Arana explicó en una de las charlas por carrera que el plan de estudio de la licenciatura es distinto al que se da en general en las carreras de economía de otras universidades de la Argentina. “En nuestra universidad un economista político va a tener una orientación social e histórica muy importante, que en general no es una característica que tienen otras carreras de economía. Y va a tener una profundidad sobre distintas teorías y una pluralidad de aproximaciones al conocimiento económico”. Ver la charla completa.

El proyecto

Financiado en el marco del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19, del Ministerio de Ciencia de la Nación, el proyecto se centra en el estudio de los municipios de la Provincia de Buenos Aires y, dentro de ellos, de las estructuras encargadas de generar políticas de apoyo y de promoción para el sector productivo y de articulación con el sistema científico-tecnológico para la búsqueda de soluciones productivas.

“Queremos ver cómo se puede pensar una política pública destinada al sector productivo que incluya a la ciencia, la tecnología y la innovación para agregar más valor, para que sea más intensiva en conocimiento y también que tenga en cuenta la heterogeneidad productiva de la Provincia de Buenos Aires”, sintetizó la economista industrial Analía Erbes en una entrevista con Noticias UNGS.

Más información

Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo industrial | Revista Noticias UNGS (28 de mayo de 2021)

Viernes 28 de mayo de 2021

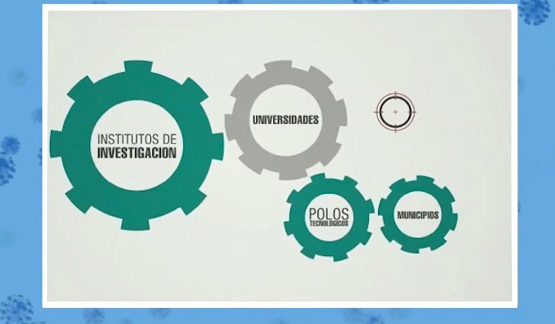

Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo industrial

Un equipo de la UNGS estudia cómo es la vinculación entre el sector productivo y el sistema de ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de aportar a la construcción de políticas públicas. Este proyecto es uno de los cuatro de la UNGS que obtuvo financiamiento en el marco del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19 del Ministerio de Ciencia de la Nación.

“Queremos ver cómo se puede pensar una política pública destinada al sector productivo que incluya a la ciencia, la tecnología y la innovación para agregar más valor, para que sea más intensiva en conocimiento y también que tenga en cuenta la heterogeneidad productiva de la Provincia de Buenos Aires”, sintetiza la economista industrial Analía Erbes, investigadora docente del área de Economía del Conocimiento del Instituto de Industria (IdeI) de la UNGS y directora del proyecto “CyT para el desarrollo industrial. Un análisis de la heterogeneidad de la estructura productiva de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia por covid-19”.

El proyecto se centra en el estudio de los municipios de la Provincia de Buenos Aires y, dentro de ellos, de las estructuras encargadas de generar políticas de apoyo y de promoción para el sector productivo y de articulación con el sistema científico-tecnológico para la búsqueda de soluciones productivas. “Nos interesa saber si en el marco de la pandemia se tomaron medidas que tuvieron impacto productivo y si en el diseño y la implementación de esas medidas productivas existió articulación con el sistema científico tecnológico”, explica la investigadora de la UNGS.

El equipo está integrado por Diana Suárez, investigadora docente del IdeI y vicepresidenta de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Fiorentín, docente del IdeI, Sebastián Rotondo, del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Dirección General de Estudios, María Salomé Girándola, consultora independiente, y por Florencia Barletta, investigadora docente del IdeI. El proyecto es financiado en el marco del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19, del Ministerio de Ciencia de la Nación.

Con 135 municipios, la Provincia de Buenos Aires ocupa el 11% de la superficie total de la Argentina y alberga a casi el 39% de la población total del país, es decir, más de 15 millones de habitantes, con una fuerte concentración en el conurbano. Erbes menciona una particularidad de Buenos Aires, que reúne en su territorio la mayor diversidad productiva, algo que no sucede en ninguna otra provincia del país. “Se desarrollan todas las actividades primarias: agricultura, ganadería, pesca y minería. En el sector secundario, tenés la industria manufacturera más diversificada de la Argentina. Y en términos de comercio y servicio, también hay una gran diversidad de actividades representadas”.

A su vez, la Provincia de Buenos Aires –explica Erbes– cuenta con 24 universidades nacionales, con representación en su territorio de todas las instituciones de ciencia y técnica nacionales, universidades privadas y algunos organismos provinciales, como la CIC: “Todo esto ofrece una plataforma de construcción distinta a otras provincias que no tienen absolutamente nada o en las que el sistema científico tecnológico se reduce a algunas estaciones experimentales del INTA, a una universidad nacional y una universidad privada”.

Y llego la pandemia…

La pandemia por covid-19 hizo aún más visibles los aportes que puede hacer el sistema científico y tecnológico de un país a la hora de dar respuesta a problemas actuales. Desarrollo de kits de diagnósticos y serológicos, de barbijos y de máscaras protectoras, diagnósticos sobre los impactos de la pandemia en distintos campos y también una espacio para combatir las noticias falsas relacionadas a la pandemia, son solo algunos ejemplos de los proyectos que se realizan en nuestro país con fondos públicos, privados y también, algunos de ellos, fruto de vinculación entre ambos sectores.

-¿Cuáles son las fortalezas del sector científico y tecnológico de la provincia a la hora de aportar soluciones para enfrentar la pandemia y sus consecuencias?

-Recursos humanos y experiencia, en algunos casos concretos, de interacción público-privado. Una cuestión fundamental es el acceso sistemático que el sistema científico tecnológico de la provincia tiene a fondos concursables, muchos de los cuales se encuadran en una lógica de intervención. El sistema es sólido, grande, pero le falta articulación aún, y trabajar en esa dirección es una de las principales necesidades que puso, una vez más, de manifiesto la pandemia. La importancia de las articulaciones público-privado para concretar este tipo de iniciativas está demostrada a nivel nacional e internacional. Pero al mismo tiempo, la evidencia también demuestra que estas interacciones son, en general, escasas.

-¿Cuál es la causa de esta vinculación limitada?

-Pueden encontrarse en distintos factores, entre los que se ha destacado la diferencia en las lógicas y tiempos de funcionamiento de la ciencia y del sector público, que es el principal eje de financiamiento de esta, y el sector privado empresarial. Las capacidades y las visiones que un sector y un sistema tienen el uno del otro, dificultan todavía el poder trabajar de manera más articulada, más sólida o sostenible en el tiempo. Creo, de todas maneras, que este contexto ha demostrado la relevancia de estas interacciones, la posibilidad de alcanzar objetivos importantes cuando estas suceden y, fundamentalmente, la necesidad de seguir avanzando en esta dirección.

Además Erbes indica que para que las empresas puedan identificar la potencialidad del sistema científico tecnológico para darle una respuesta es “necesario que las instituciones científicas trabajen más fuertemente en la comunicación pública de la ciencia, en distintos espacios y con distintos interlocutores, para visibilizar su importancia y fundamentalmente para sostener en el tiempo este acercamiento que el contexto de pandemia hizo posible entre la ciencia y la sociedad”.

-¿Qué se podría hacer para incentivar está vinculación?

-Eso te lo respondo más allá de la pandemia. Hubo iniciativas desde la política pública. Un ejemplo son los fondos sectoriales (Fonarsec) de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia. Es objetivo del programa era juntar al sector público y al sector privado en desarrollos específicos, muchos de ellos destinados a resolver problemas. La limitación es que esos fondos llegaban hasta cierto punto y lo que se veía muchas veces es que una vez que finalizaba el financiamiento se cortaba la vinculación. Es decir, en el momento en el que el Estado dejaba de actuar como un intermediario en ese vínculo, esa vinculación se disolvía. Y eso contrasta mucho con experiencias de otros países.

-Mencionabas que en esta vinculación también entra en juego la heterogeneidad ya sea del sector productivo y del sistema de ciencia, tecnología e innovación.

– Claro, porque no articula de la misma manera el INTA, que tiene una trayectoria de vinculación a partir de la extensión, que el INTI, que en general tiene iniciativas de articulación más específicas que tienden a concentrarse en ensayos, pruebas y cuestiones más puntuales, aunque también hay experiencias de otras características. Así que eso también implica dinámicas de vinculación diferentes. Entonces, hay un gran desafío: cómo hacemos para promover las articulaciones y que ambos ganen. Quiero decir: Que, por un lado, el sistema de ciencia y tecnología se pueda alimentar de lo que pasa en el sector productivo, porque eso también permite identificar problemas, saber por dónde se seguir investigando para que nuestro trabajo sea útil socialmente. Y, por otro lado, ayudar al sector productivo a resolver algunos problemas.

“Vemos que también falta trabajar en la articulación entre el municipio, la provincia y la nación”, resalta Erbes, y agrega: “Este es un tema importante porque la política científico tecnológica se define a nivel nacional, en ese marco la posibilidad de acción de los gobiernos provinciales es acotada y la posibilidad de acción de los gobiernos municipales es prácticamente nula. Pero los municipios son los que tienen el conocimiento del territorio y los que pueden aportar a entender estos grados de heterogeneidad”.

El trabajo de campo se basó en dos instancias, virtuales debido a la pandemia. Primero se realizó una encuesta destinada a las áreas de producción y ciencia y técnica de los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Y luego se avanzó en la realización de entrevistas en profundidad para conocer en detalle las acciones específicas desarrolladas por los municipios. Los resultados del proyecto, que estarán aproximadamente para septiembre de 2021, serán presentados ante funcionarios provinciales y municipales como una nueva instancia de intercambio y de discusión.

Un equipo de graduadas y graduados de la UNGS

Una de las particularidades del equipo que lleva adelante el proyecto “CyT para el desarrollo industrial. Un análisis de la heterogeneidad de la estructura productiva de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia por covid-19”, es que 5 de sus 6 integrantes realizaron sus carreras de grado en la UNGS. Analía Erbes, Diana Suárez, Sebastián Rotondo y María Salomé Girándola se graduaron en la Licenciatura en Economía Industrial, y Florencia Fiorentín en la Licenciatura en Economía Política.

Con cinco años de duración, la Licenciatura en Economía Industrial brinda una formación crítica y alternativa en economía con aportes provenientes de la ingeniería, la gestión de empresas y las ciencias sociales. La carrera hoy cuenta con más de 250 estudiantes y 128 egresados y egresadas.

En un encuentro del ciclo “Charlas por carreras ¿de qué se trata?”, organizado por el área de Relaciones Institucionales de la UNGS, la docente de la Licenciatura Industrial Sabrina Ibarra explicaba que “el economista industrial tiene un poco de un economista tradicional y de un administrador de empresas. Tiene una mirada del afuera de la economía y de lo que ocurre adentro de la empresa, entonces tiene la capacidad de entender cómo opera una empresa y entender que esa empresa opera en un contexto determinado”. La charla completa está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=3kzgJbZFxoE.

Erbes, que integra el comité académico de la carrera, dice que el mejor canal de promoción de la Licenciatura en Economía Industrial son sus graduados y graduadas: “Son los que con su trabajo mejor le pueden explicar a una empresa que puede ofrecer un economista industrial”.

Por su parte, la Licenciatura en Economía Política cuenta con 45 graduadas y graduados y 244 estudiantes. La carrera ofrece una formación en la que se destaca la pluralidad teórica y el manejo de herramientas cuantitativas y cualitativas para el estudio de los problemas económicos actuales, entendiendo a los mismos como eventos que no se limitan exclusivamente a lo económico.

El investigador y docente de Economía Política Mariano Arana explicó en una de las charlas por carrera que el plan de estudio de la licenciatura es distinto al que se da en general en las carreras de economía de otras universidades de la Argentina. “En nuestra universidad un economista político va a tener una orientación social e histórica muy importante, que en general no es una característica que tienen otras carreras de economía. Y va a tener una profundidad sobre distintas teorías y una pluralidad de aproximaciones al conocimiento económico”. La charla completa en https://www.youtube.com/watch?v=ttqpPEIMfqI.

Marcela Bello

* La nota fue publicada en la edición de mayo de 2021 de la revista Noticias UNGS

Viernes 28 de mayo de 2021

Investigación: Las universidades y la pandemia

Desde el inicio de la crisis sanitaria que desde hace quince meses sacude al país y al mundo entero, la UNGS multiplicó sus esfuerzos para adecuar el conjunto de sus actividades (empezando por las formativas) a la nueva situación, pero también para reorientar muchas de sus líneas de investigación en pos de contribuir a la generación de conocimientos significativos para entender mejor lo que está pasando y para ayudar al despliegue de políticas públicas más informadas y mejores. Noticias UNGS conversó sobre esto con la secretaria de Investigación de la Universidad, Paola Miceli.

-¿Cuál es el papel que juegan la ciencia y la tecnología en momentos de crisis, como la que se está atravesando a nivel mundial?

-¿Cuál es el papel que juegan la ciencia y la tecnología en momentos de crisis, como la que se está atravesando a nivel mundial?

-La pandemia ha puesto en evidencia el lugar clave de la ciencia, la tecnología y la innovación para hacer frente a la crisis actual. No solo porque estas nos permiten afrontar de modo eficaz los desafíos que a nivel de salud pública nos presenta el Covid-19 (fabricación de vacunas, detectores del virus, formación de profesionales médicos, entre otras cosas), sino porque los retos que la pandemia y la post-pandemia han instalado en materias tales como las telecomunicaciones, la educación, el trabajo a distancia, la transferencia tecnológica y la reconversión industrial son gigantescos.

-¿Creés que en este contexto de crisis quedó en evidencia la necesidad de contar con un sistema nacional de ciencia y técnica que pueda dar respuestas?

-Obviamente. A nivel nacional y a nivel mundial lo que nos muestra la pandemia es la necesidad de que la inversión en investigación sea sostenida en el tiempo para fortalecer el sistema de Ciencia y Técnica. En la Argentina esa inversión se interrumpió en 2015 y se reanudó recién a fines de 2019. En nuestro país vivimos durante el gobierno de Macri una política sistemática, por parte del Estado, de desprecio por la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. Consecuencia de esta política fue la eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y su degradación a Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Educación en el año 2018. Un cambio radical se advierte respecto de la política de Ciencia y Técnica con la asunción a fines de 2019 del presidente Alberto Fernández. El viraje radical de la política de inversión en investigación permitió una respuesta cabal a la crisis Covid-19 desde los organismos estatales, que abrieron un amplio abanico de subsidios para enfrentar la pandemia. A poco de iniciarse la misma, el gobierno de Fernández-Fernández creó la Unidad Coronavirus que articula al repuesto Ministerio de Ciencia y Tecnología, al CONICET y a la Agencia Nacional I+D. Esta Unidad se organizó con el propósito de que el sector de Ciencia y Técnica responda de modo sistémico y coordinado a los desafíos que impone la pandemia, y disponga las capacidades de desarrollo tecnológico que puedan ser requeridas para realizar tareas de diagnóstico e investigación sobre el Covid-19. De allí salieron varias convocatorias para financiar proyectos científico-tecnológicos con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema público en la atención de la pandemia del Covid-19 y mejorar la capacidad nacional de respuesta a la pandemia en el país ya sea a través del diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento, el monitoreo u otros aspectos relacionados con el Covid-19. Otra convocatoria sumamente interesante de la Agencia fue el PISAC-COVID que ponía el eje en la promoción de proyectos de investigación en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas para la generación de nuevos conocimientos enfocados en el estudio de la sociedad argentina en la pandemia y, en especial, en la postpandemia del Covid-19. Esta convocatoria en particular tenía un plus muy interesante: promovía la presentación de proyectos de investigación asociativos, es decir que debía involucrar nodos de distintas Instituciones de Ciencia y Tecnología. Creo que este es también un punto clave y un desafío muy importante a futuro: la integración de la investigación a nivel nacional, con carácter federal, pero también a nivel internacional.

-Y dentro de ese sistema están las universidades nacionales. ¿Cuál dirías que fue su aporte en el marco de esta pandemia para dar respuestas?

-En términos generales me gustaría decir que las universidades nacionales aportan muchísimo al desarrollo de la investigación en Argentina. A veces en los índices de Ciencia y Técnica vemos el lugar preponderante que se le da al CONICET u otros organismos públicos y se desconoce un poco el rol clave que cumplen las universidades argentinas en la producción científica en todos sus aspectos. Es claro que el CONICET tiene un rol estratégico, pero no debemos olvidar que el 59% de los investigadores y las investigadoras de la Argentina tienen su radicación en universidades nacionales, y que casi el 80% de los investigadores y las investigadoras del CONICET se encuentran radicados y radicadas en universidades. Quiero enfatizar muy especialmente esto: las universidades son espacios de formación pero también de investigación en nuestro país, y es fundamental desarrollar políticas para financiar la Ciencia, la Tecnología y la innovación en las Universidades dado su rol en la construcción de conocimiento como actores con un importante anclaje territorial en todas las regiones del país, con amplia capacidades de intervención sociocomunitaria y con formas variadas de extensión, transferencia de conocimientos producidos por las actividades científicas, tecnológicas y artísticas. En el marco de la pandemia, el sistema universitario tuvo y tiene un rol protagónico. Las universidades dispusieron sus infraestructuras para la producción de insumos (como alcohol en gel, máscaras y tapabocas, otro material de uso preventivo, etc.), así como sus laboratorios y sus investigadores/as al servicio de las necesidades de conocimiento básico y aplicado sobre el Covid-19 tanto en lo que concierne a las cuestiones de salud como a las problemáticas sociales y humanas que la pandemia nos presenta como humanidad. Las universidades públicas, tan denostadas y desprestigiadas por el macrismo, muestran una vez más su importancia para hacer frente a situaciones de crisis; aún “arrastrando” el desfinanciamiento de la política neoliberal del macrismo, en 2020 y 2021 pudieron producir respiradores (como la Universidad Nacional de Rosario, máscaras y tapabocas 3D (como la UNGS y UNLaM), desarrollar de Kits serológicos (UNPaz), avanzar en investigación de política sanitaria específicas y también de monitoreo y de acompañamiento a los sectores más vulnerables en pandemia (UNGS). Y estoy poniendo solo algunos ejemplos. Lo que quiero resaltar es el valor de la investigación de la Universidad pública argentina y sus respuestas de cara a una sociedad que requiere respuestas inmediatas.

-Durante 2020, varios equipos de investigación de la UNGS comenzaron a trabajar en proyectos relacionados con el estudio del impacto de la pandemia en distintas áreas. ¿Este tipo de iniciativas pueden hacer un aporte a la construcción de políticas públicas?

-¡Claramente! Los equipos de la UNGS tienen una enorme ductilidad y un gran compromiso a la hora de repensarse para poder salir a dar respuesta con sus investigaciones a una demanda social; esto se evidencia en que en todas las convocatorias vinculadas con el Covid-19 tuvimos presentaciones y conseguimos financiamientos. Y todo pudo hacerse en tiempo record. Desde la Secretaría de Investigación de la Universidad y desde los Institutos se promovió fuertemente la presentación en estas convocatorias y se hizo un importante acompañamiento para facilitarles todo lo posible a los investigadores y las investigadoras la presentación de proyectos. Uno de los rasgos distintivos de la investigación en la UNGS, y que queda plasmado en los temas de los proyectos subsidiados en las distintas convocatorias, es la preocupación por articular la investigación con el desarrollo de políticas públicas. En este caso puntual, y como señalamos ya en alguna otra nota, estamos seguras que las investigaciones colaborarán en minimizar el impacto de la pandemia. En áreas sumamente relevantes como lo son la educación, los sectores productivos, el mercado de trabajo y la salud, investigadores e investigadoras de la UNGS están dando respuestas a necesidades específicas, para proteger y mejorar la calidad de vida de la comunidad en este marco tan hostil para la humanidad en general. Si bien muchos de estos proyectos tienen una clara matriz de vinculación con el territorio y una preocupación por resolver problemas del ámbito local y regional, sus resultados siempre sirven como experiencia, sobre todo en este mundo en el que la pandemia igualó muchas problemáticas, para abordar problemas semejantes en otras latitudes.

Me gustaría señalar también que en la UNGS se investigan muchos otros temas además de los vinculados con la pandemia, y es muy importante incentivar la pluralidad temática y de abordajes. Construir una agenda de investigación requiere mantener un equilibrio complejo entre una política estratégica de investigación de la Universidad, la “demanda” social para la resolución de problemas específicos y la decisión de los propios investigadores y las propias investigadoras sobre qué temáticas indagar. Estos tres ejes son fundamentales para sostener una política de investigación relevante y de calidad. La relevancia de una investigación no radica solamente en su capacidad para dar respuesta inmediata a un problema social (esto atañe a algunas disciplinas o a proyectos específicos de Desarrollo Tecnológico y/o Social o de Innovación), sino también en su idoneidad para cuestionar saberes, discutir el sentido común, abrir nuevos horizontes para el pensamiento. Existen, como señala, Judith Sutz, investigaciones de “relevancia diferida”, es decir aquellas cuyos “resultados” no se advierten en el aquí y ahora sino que pueden tener impacto en años o incluso siglos: los desarrollos teóricos de la física, la matemática, la filosofía, solo por poner algunos ejemplos, pueden aplicar a esta idea de “relevancia diferida”, y no por ello debemos dejar de promoverlos en la Universidad. En este sentido, en la UNGS tenemos equipos muy consolidados de investigación tanto para el desarrollo de proyectos que permitan ayudar a resolver problemas sociales más inmediatos como para la investigación cuyo efecto es a largo plazo sobre el pensamiento y las formas convencionales en las que entendernos el mundo actual. Esta diversidad hace de la UNGS un espacio de pensamiento y de investigación dinámico y heterogéneo que aporta mucho al fortalecimiento de la universidad pública como ámbito de construcción de un saber plural y democrático.

*La nota fue publicada el 28 de mayo de 2021 en la revista Noticias UNGS.

Viernes 28 de mayo de 2021

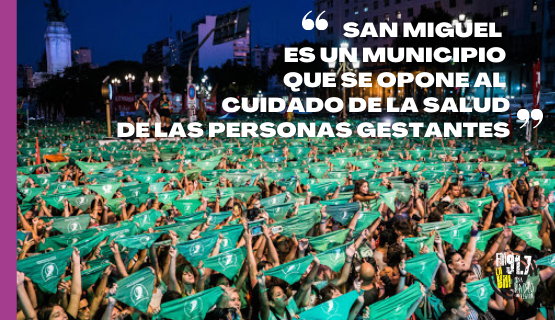

28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer

Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, con el objetivo de reafirmar el derecho a la salud como derecho humano de las mujeres, derecho que debe garantizarse sin ninguna restricción a lo largo de todo su ciclo de vida.

En el marco de este día, FM La Uni entrevistó a Cecilia Ayala, trabajadora social, integrante de Casa FUSA y referente de la Red de Profesionales por El Derecho a Decidir.

- ¿Cómo transitas todos estos años de militancia y con los logros obtenidos?

- En este día celebramos también los 6 años de la Red, de estar conformando este espacio de encuentro y articulación, sobre todo de profesionales de la salud, de equipos de salud que venimos acompañando desde antes de la Ley, interrupciones seguras del embarazo dentro del sistema de salud público, principalmente. Celebrando y poniendo en agenda las demandas que nos faltan conquistar como respuesta para que efectivamente se implemente la ley que logramos luego de varios años de lucha, que se sancione.

Tengo un montón de sensaciones, una empieza a revisar la historia y es increíble cuántos años que venimos bregando por la lucha de este derecho y que realmente tengamos una ley hace 5 meses, que reconozca este derecho, es maravilloso.

Yo arranqué acompañando abortos en el Partido de Moreno, trabajando dentro del Municipio de Moreno, en el año 2011, donde era un territorio donde no había experiencias previas de acompañamiento dentro del sistema de salud. Recordemos que en Provincia de Buenos Aires fue pionero el Municipio de Morón, los equipos de Morón, en empezar a implementar esta estrategia también del cuidado de la salud, sacar el aborto de la práctica clandestina y ponerla donde tenía que estar que era el ámbito de la salud, con un marco legal claramente restrictivo en su momento. Y recordemos que el Código Penal sigue vigente, que tampoco se ha derogado. Logramos esta estrategia a partir del fallo FAL, que el aborto es algo a abordar desde la salud y no es una práctica a judicializar y la posterior publicación del Protocolo de Interrupción del Embarazo en el año 2015. Eso nos vino a traer un marco mas claro, a los equipos de salud, para acompañar.

- ¿Y cómo es llevado a cabo esto en el territorio?

En San Miguel, hoy por hoy, aún con la sanción de una ley, es un municipio que se opone al cuidado de la salud de las personas gestantes, al derecho de siquiera poder acceder a métodos anticonceptivos de cuidado. Una mirada, una política de salud bien atravesada por mirada perniciosa, católica, bien de ultra derecha y conservadora, promoviendo vulneración de derechos concretamente.

Nos trae al territorio una complejidad extra, vimos que pudimos avanzar y vemos el avance en otros territorios donde ya hay acceso a Misoprostol. Y esto que pasa en San Miguel lo vemos en muchas otras provincias del país, donde hay una fuerte resistencia a implementar esta ley y también hay falta de equipos que quieran realizar esta práctica, a pesar de la ley.

A continuación, la nota completa:

Podés sintonizar la radio en FM 91.7 o escucharla a través de www.fmlauni.com.ar y encontrar todas las notas emitidas en Radiocut.

Jueves 27 de mayo de 2021

UPAMI en la UNGS | Cursos y talleres para adultos mayores

El Programa Universidad Para Adultos Mayores Integrados (UPAMI) es una iniciativa que busca ofrecer espacio universitario para las y los adultos mayores (afiliados o no a PAMI) puedan capacitarse a través de cursos y talleres gratuitos.

FM La Uni dialogó con Ángel Juárez, coordinador del programa UPAMI en la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien brindó detalles sobre esta posibilidad de capacitación: "En la pandemia tuvo un giro de tuerca, también como espacio de contención y acompañamiento para muchas personas que se encuentran en sus casas solas. Y en la virtualidad se dan vínculos muy interesantes de interacción".

Según comentó Juarez, en comunicación con la emisora universitaria, el vínculo y la interacción de los adultos mayores en el programa se afianza y perdura, ya que quienes participan de alguno de los talleres luego lo recomienda y hasta se inscribe en uno o más cursos después de terminada su primera incursión en el UPAMI. "Los talleres por lo general son semestrales pero la gente vuelve otra vez a anotarse en otro curso. Entonces lo que se da es que la persona que conoce el programa empieza en la UNGS, pero después se anota en la UNAHUR o en la Universidad de Córdoba. Es como que empieza a transitar distintas instancias del programa".

Cursos y talleres

Huerta urbana agroecológica: en este curso se aprenderán las bases teóricas y prácticas para producir verduras, plantas aromáticas y semillas en casa con el fin de incentivar en las personas mayores los beneficios trabajar en un jardín ecológicamente saludable.

Tertulias verdes - Ciclo de charlas debate con una mirada desde la Ecología: es un taller recreativo e interactivo, cuya finalidad es que las personas mayores adquieran nuevos conceptos sobre ecología y ambiente. Cada encuentro nos invitará a reflexionar sobre la actual relación que tenemos las personas con la naturaleza, como factor vivo que nos rodea.

Descubriendo la ciudad y sus paisajes: se propone “viajar virtualmente” a distintas ciudades del mundo y la historia, y reflexionar sobre la propia ciudad en donde habitamos, desde sus formas, paisajes y modos de habitarlas.

Mapamundi viajero: cada participante podrá confeccionar su bitácora viajera a partir de los registros que han obtenido a lo largo de sus viajes y su vida en general. Partiendo de un mapa base iremos personalizándolo a través de las nuevas tecnologías, agregando contenidos y compartiéndolo con amigos, familiares, nietos o amigos.

Enseñanza y práctica del ajedrez: a través de la enseñanza y práctica del Ajedrez se espera ejercitar las capacidades cognitivas, la capacidad de concentración, la abstracción en el cálculo de posibles caminos a seguir, la capacidad de seleccionar entre distintas opciones y el pensamiento crítico al discernir entre diversas opciones de jugadas sobre el tablero.

Educación financiera para personas mayores: el taller de Educación Financiera busca capacitar a las personas mayores para que puedan comprender los factores más importantes del sistema financiero. La metodología es ir desde la macroeconomía (variables económicas) hacia la microeconomía (ingresos personales).

Taller de desarrollo de ideas emprendedoras para personas mayores: a través de este taller de desarrollo de ideas, se puede incentivar a las personas mayores a recorrer en el “baúl de su experiencia” aquellas actividades que por vocación, experiencia o formación les permitan ponerlas en favor de proyecto y/o actividad productiva que ocupe su tiempo, y les permita recuperar sus saberes.

Narra la juventud: taller de autobiografía digital: se propone el armado de un texto autobiográfico digital basado en la plataforma de Blog. En los encuentros las personas mayores aprenderán cómo hacer una cuenta y abrir una plataforma de Blog y elaborarán en él un trabajo de escritura creativa de tipo autobiográfica basada en su infancia y juventud.

Mujeres al borde de un ataque de nervios - economía y género en el Cine: la propuesta en este taller es problematizar algunas cuestiones de género mediante el análisis de sus representaciones cinematográficas. Para ello, en los distintos encuentros iremos presentando ejes teóricos de trabajo y marcos interpretativos y proyectaremos distintas películas que esperamos contribuyan a abonar a una reflexión colectiva crítica.

Lenguas insurrectas: taller de lectura literaria: el taller propone la construcción de un espacio de discusiones en el que las personas mayores puedan abordar los conceptos de género y disidencia sexual en base a la lectura de una selección de textos literarios. También se trabajará con ensayos, audiovisuales y distintas herramientas que puedan complementar el trabajo en las clases.

Literatura: el rol de la mujer en la ficción: el taller aborda la lectura-análisis de textos literarios que tienen como eje el rol de la mujer en la ficción. Este curso se propone promover la literatura entre las personas mayores como una actividad de recreación y reflexión.

Relámpagos en el desierto argentino. De la revolución al centenario: durante todo el siglo XIX la literatura y la cultura política argentina estuvo atravesada, entre otras problemáticas, por la constitución de nuestra por entonces incipiente nación. En este taller se abordan algunos textos fundamentales que nos permitirán comprender y reflexionar acerca de la formación de nuestra cultura política y filosófica nacional.

Taller de Narración Oral - "Yo estuve ahí": utilizando la narración oral como herramienta, este taller propone bucear en la memoria autobiográfica y reconstruir historias de vidas de las personas mayores. A través de herramientas lúdicas vinculadas a la actuación, y en la memoria como fuente creadora, se busca que cada participante sea capaz de materializar todas sus experiencias en un cuento compartido.

Taller de Narración Oral con Perspectiva de Géneros - Las mujeres de MI historia: este taller propone bucear en la memoria autobiográfica y reconstruir historias de vidas de las personas mayores. A partir herramientas lúdicas vinculadas a la actuación, y en la memoria como fuente creadora, se partirá del relato oral, de la anécdota, del recuerdo, para luego materializarlo en un cuento compartido. Cuentos cómo puentes para reflexionar hasta donde las vidas y las acciones de las mujeres se han visto condicionadas, estigmatizadas, determinadas e invisibilizadas.

Nación y soberanía - Sarmiento, Rosas, Mansilla: a partir de las figuras de Domingo Faustino Sarmiento, Juan Manuel de Rosas y Lucio V. Mansilla, se propone reflexionar junto a las personas mayores, sobre los conceptos de nación y soberanía con intensidad filosófica, es decir, buscando comprender las contradicciones, interpretaciones y errores que existen entre los textos, los acontecimientos y sus múltiples narraciones.

Liberación de la voz: se trata de un taller destinado a mejorar en las personas mayores la autopercepción del cuerpo propio, con el fin de predisponerlo a una buena y saludable emisión de la voz hablada y cantada. Entendiendo el cuerpo como un todo, los ejercicios incluyen: movimientos, estiramientos, actividades con distintas posibilidades de respiración y uso del aire, etc.

Introduccion a danzas folklóricas: la propuesta en "Introducción a las danzas folklóricas" se presenta como un espacio de intercambio, articulación y formación sobre saberes teóricos y prácticos acerca de las danzas folklóricas argentinas.

Dibujo y pintura: se espera que los participantes adquieran las herramientas para realizar un trabajo artístico. Desde el planteo y dibujo de un tema, hasta la concreción de una pintura. Abarcando diferentes temáticas a elección (paisajes, bodegones, retratos, botánicos, etc.), se verán paso a paso las distintas etapas para lograr terminar el trabajo: la idea, su planteo en bocetos, dibujo y diferentes maneras de pasarlo a color.

Elementos reciclados: el curso de “elementos reciclados” busca alimentar en las personas mayores la valoración del medio ambiente y la importancia del reciclado mediante la incorporación de habilidades perceptivas y expresivas propias del lenguaje visual. Así como favorecer el pensamiento artístico a partir de experiencias estéticas orientadas al fomento del cuidado, la comprensión y conservación del patrimonio natural.

Fotografia digital: en este curso las personas mayores aprenderán el manejo de la cámara fotográfica y/o la cámara celular a través la realización de tomas fotográficas utilizando los diversos planos, y al uso de aplicaciones para desarrollar la técnica fotográfica y comprender sus aspectos básicos. A su vez, podrán dominar los elementos de la composición y el análisis fotográfico del lenguaje visual.

Requisitos y modalidad de cursada

No se requieren estudios previos.

Los cursos están abiertos para adultos mayores en edad jubilatoria, estén o no afiliados a PAMI. Y son gratuitos.

Debido a la pandemia, todos los cursos y talleres se realizan a distancia (modalidad online).

Inscripción

El segundo semestre va a abrir sus inscripciones a mitad de año. Muy pronto se publicarán las fechas de inscripción.

Mas información: upami@campus.ungs.edu.ar, o través del 11-2522-3894

A continuación la nota completa:

Podés sintonizar la radio en FM 91.7 o escucharla a través de www.fmlauni.com.ar y encontrar todas las notas emitidas en Radiocut.

-¿Cuál es el papel que juegan la ciencia y la tecnología en momentos de crisis, como la que se está atravesando a nivel mundial?

-¿Cuál es el papel que juegan la ciencia y la tecnología en momentos de crisis, como la que se está atravesando a nivel mundial?