La Uni Radio

Viernes 28 de agosto de 2020

Músicos del Conurbano se unieron para volver a los escenarios

Artistas de la región formaron la “Asociación Músicxs Noroeste", a través de la cual buscan superar la crisis que desató el COVID-19. Ya se reunieron con la Municipalidad de San Miguel y preparan shows streaming.

Todo comenzó como una inquietud de bandas de música, vocalistas, sonidistas y managers pero en poco tiempo, la movida creció. Un grupo de artistas del conurbano bonaerense conformó la Asociación que con reuniones virtuales y un protocolo formal salió a pedir ayuda para superar la crisis cultural desatada por la pandemia en el AMBA.

FM La Uni entrevistó a Ariel Caravaggio, Carolina González, cantante de Venecianos e Ignacio Ávalos, conocido como “Nacho AVL” en el mundo del freestyle.

- En estos días se conformó la asociación y nos quieren contar y compartir cuáles son las discusiones principales que están teniendo en este momento donde la música y el espectáculo de la cultura se ve totalmente paralizada por el tema de la pandemia

AC - Sí, hace más o menos un mes, creo, me invitaron a sumarme, ya venían juntándose un grupo de músicos músicas de la zona de San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, con la idea de conformar una primera liga o asociación de músicos y músicas del noroeste. El objetivo era, ante esta situación crítica, empezar a tratar de que se considere a la cultura como esencial también. No sólo artistas, sino sonidistas, salas de ensayo, centros culturales, están cerrados, no pudieron acceder a ningún subsidio, vender entradas. Y además estamos los músicos que también queremos tocar, compartir lo que hacemos y así nos conformamos y nos empezamos a organizar en reuniones, virtuales y a conformar distintos proyectos.

- Cómo surge esta idea? ¿Cómo dijeron hagamos algo porque parece que esto viene para largo?

CG - Nos llegó a la invitación a la asociación en un momento en el que estábamos en plena incertidumbre, que no sabíamos qué hacer ni cómo seguir y también como nos pasa a todas las bandas que tampoco sabemos cómo va a seguir esto, con qué panorama nos vamos a encontrar. Así que me pareció buenísimo empezar esta movida y proponer diferentes proyectos y también sentirse apoyado por esta asociación, no sólo compartiendo ideas con los compañeros y compañeras sino trabajando todos a la par para que esto funcione. Y es muy diferente encarar lo que va hacer conseguir espacios, ya sean espacios reales, escenarios, llevar a cabo proyectos como el que se va a llevar ahora todo a través de internet, a través de las redes, como para seguir haciendo música y que siga llegando nuestro trabajo a la gente. Así que llegó en un momento justo y la verdad es que no sentimos respaldados y también entusiasmados por todo lo que va a venir y las cosas que están pasando, que en muy poco tiempo hemos conseguido y no lo podemos creer, estamos muy orgullosos de eso y queremos más.

- Esta situación sobre la falta de espacios y lugares para tocar viene siendo un reclamo de hace rato de los artistas de la región.

IA - Si es un tema principal, lo que decía Caro, antes de la pandemia incluso era difícil conseguir lugares donde tocar, no es que los artistas teníamos un montón de posibilidades y con la pandemia se fueron, sino que no estaban y la pandemia hizo que la situación empeore. Justamente por eso mismo estamos con el tema de la asociación. Por suerte, se están dando pasos largos, rápido, se está avanzando bastante rápido con la causa. El hecho de haber conseguido lo del Teatro Leopoldo Marechal. Una de las principales batallas que teníamos para dar con la asociación era con la Municipalidad de San Miguel; ver qué se podía hacer por ese lado, que se puedan generar espacios, abrir lugares para que los artistas vayan a tocar. Y se dio bastante rápido, por suerte. Armamos como una especie de proyecto en el que se va a dividir por fase y la primer fase se va a realizar mediante shows en streaming. Y con la ayuda de la municipalidad pudimos conseguir el Teatro Leopoldo Marechal para que se puedan realizar esos shows y transmitirlos en vivo. El de teatro es un lugar hermoso de San Miguel, es un lugar significativo, icónico y la verdad es un logro muy grande haberlo conseguido y es uno de los espacios que se van a ir generando de a poquito con esto de la asociación.

A continuación, la nota completa:

Viernes 28 de agosto de 2020

El compromiso de la educación popular

FM La Uni continúa conociendo Centros Comunitarios, de la mano del programa Niñez en Revolución, para visibilizar la realidad que atraviesan en el territorio. En esta ocasión junto a Alicia Sambrana, educadora y parte de la Red El Encuentro, que reflexiona sobre la educación popular, a semanas de que se celebre el día de los educadores y educadoras populares y comunitarias. Esta fecha estará atravesada por un festejo virtual, pero con la creatividad, convicción y búsqueda de reconocimiento a estos trabajadores y trabajadoras esenciales.

Y de yapa, niños y niñas de la Red El Encuentro hablan sobre la educación popular y comunitaria y sobre lo que significa para ellos.

Escuchalos a continuación:

Jueves 27 de agosto de 2020

Desafíos de la producción y la formación laboral en el conurbano noroeste

Mesa de trabajo Multiactoral: “Desafíos de la Producción y la Formación Laboral en el Conurbano Noroeste”

Como continuidad de las acciones de vinculación con el sector socioproductivo local y regional que se vienen realizando desde la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social (SDTyS) de la UNGS, junto a otras áreas de la universidad y actores del territorio, se llevó a cabo una mesa de trabajo multiactoral bajo el título “Desafíos de la Producción y la Formación Laboral en el Conurbano Noroeste.

La charla contó con la participación de Rocío Casajus (COPRET), Yanina Busquet (analista del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA), Juan Carlos Ferreyra (secretario de Producción, Industria y Ambiente de Malvinas Argentinas), y lxs investigadorxs docentes Osvaldo Battistini (ICI UNGS) y Bárbara Couto (ICO UNGS).

La actividad se centró en el intercambio y análisis de los desafíos para la reapertura plena de la producción, la comercialización, la reincorporación a la actividad laboral y a identificar nuevas necesidades en relación a la organización del trabajo y formación de trabajadores en el nuevo contexto post-pandemia

El encuentro se puede ver a través del canal de Youtube de la SDTyS aqui

Jueves 27 de agosto de 2020

Las universidades celebran el centenario de la radio | FM La Uni en Página/12

En una nota publicada por Página/12 sobre la celebración del centenario de la primera transmisión radial en el país, Esdenka Sandoval, vicepresidenta de ARUNA y directora de la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), indicó que “cada radio se acomodó de acuerdo con la situación epidemiológica de su territorio” y puntualizó: “En nuestro caso, estamos trabajando de manera remota y en vivo, desde marzo ya armamos cuatro programaciones y, como todas las radios universitarias, en abril nos sumamos al Programa Seguimos Educando del Ministerio de Educación de La Nación”.

La nota completa

Página/12 | 27 de agosto de 2020

Las universidades celebran el centenario de la radio

Foto: Pablo Cittadini - Prensa UNGS

Jueves 27 de agosto de 2020

COVID-19 | “La innovación del IFE en tiempos de pandemia"

El Observatorio del Conurbano presentó la 2da entrega de la Serie Especial COVID-19 donde compila un conjunto de artículos de especialistas del Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) sobre las adversidades de la vida urbana en pandemia y las políticas implementadas en el AMBA durante la coyuntura del ASPO.

En diálogo con FM La Uni, Sergio Rottenschweiler brindó detalles sobre el artículo “La innovación del Ingreso Familiar de Emergencia en tiempos de pandemia”, que escribió en conjunto con Alejandra Beccaria y María Ignacia Costa, para la 2da serie COVID-19.

"El IFE fue creado en un contexto de emergencia, se destina hogares que no fueron protegidos anteriormente, por ejemplo, familias de hogares vulnerables sin niños a cargo. En este contexto hay que tener en cuenta que los problemas que hubo desde el punto de vista de la implementación y del cobro, que llevó a que algunos pagos se demoraran un par de meses, fue debido a la pandemia e implica que la población no pueda ir a realizar un trámite presencial a ANSES", dijo Rottenschweiler.

En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. Rottenschweiler señaló: "Fue creado en marzo de este año con el objetivo de paliar las consecuencias negativas sobre los ingresos para los hogares vulnerables de todo el país. Esta prestación se dirige a trabajadores de la economía informal, monotributistas de categorías, bajas, trabajadores y trabajadoras domésticas, entre otros".

Para ver la publicación completa: click aquí

A continuación, la nota completa:

Jueves 27 de agosto de 2020

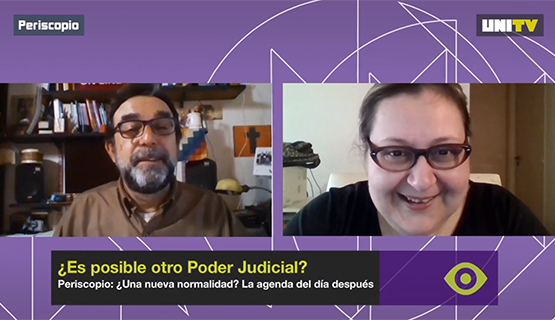

"Se discute qué poder judicial queremos": Graciana Peñafort en Periscopio

En la última edición de Periscopio, emitida por UniTV, el ciclo propuso pensar en el presente y futuro del Poder Judicial junto a Graciana Peñafort, abogada y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación.

Entrevistada por Damián Valls, Peñafort se refirió al proyecto de Ley de organización y competencia de la justicia federal, cuyo tratamiento empezará en la sesión del día de hoy en el Senado: "Las claves del proyecto van en el sentido de la reestructuración del Poder Judicial federal, se desconcentra el poder de Comodoro Py y se crean 46 nuevos juzgados; también se van a crear nuevos juzgados y salas en el interior del país lo que significará agilizar los procesos y tiempos de la justicia." Peñafort además señaló que se modificarán los concursos y selección de jueces con la posibilidad de que los procesos sean televisados.

Con respecto a llamar este proyecto de ley una "reforma de la justicia", Peñafort destacó que "esto no es una reforma, es un cambio de estructura. No hay una reforma de procedimientos. Se discute qué Poder Judicial queremos, pero no alcanza con este proyecto".

En relación con la cuestión de género, la abogada señaló que "el Poder Judicial tiene una matriz machista y patriarcal; lo ves en el tratamiento de las mujeres en las causas penales, lo ves en las jerarquías. La sala de apelaciones en Comodoro Py no tiene mujeres y solo hay dos juezas mujeres y dos fiscales mujeres".

La charla completa se encuentra disponible en el canal de Youtube de UniTV

Más información sobre el nuevo ciclo de Periscopio en la nota Calidad, profundidad, pluralismo, publicada en Noticias UNGS.

Jueves 27 de agosto de 2020

Capacitaciones en el uso de la Plataforma eLibro

La UByD invita a las capacitaciones que se realizaran el mes de septiembre sobre el uso de la plataforma eLibro, las mismas son gratuitas, con cupos limitados y con entrega de certificados.

Programa:

15 Min. eLibro, presentación.

40 Min. Descubrir los contenidos, herramientas de trabajo y beneficios que ofrece para los usuarios.

40 Min. Módulo específico para Bibliotecarios: herramientas de Administración del servicio eLibro: personalizar un canal eLibro, extraer estadísticas y Registros MARC21 entre otras opciones.

Fechas y links de inscripción:

Martes 1, 16 hs. inscripción previa en: https://bit.ly/3kNY50d

Martes 8, 16 hs. inscripción previa en: https://bit.ly/3150YSj

Martes 15, 16 hs. inscripción previa en: https://bit.ly/327Bt2i

Martes 22, 16 hs. inscripción previa en: https://bit.ly/346LJu8

Martes 29, 16 hs. inscripción previa en: https://bit.ly/2EfGXje

Martes 25 de agosto de 2020

La UNGS firmó un acuedo con PAMI para dictar cursos

La Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) firmó un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) para impulsar el Programa de Universidades para Adultos Mayores Integrados, a través de la modalidad virtual (UPAMI).

Este Programa ofrecerá una diversidad de cursos vinculados con el cuidado de la salud y del interés social y comunitario, con eje en la búsqueda del equilibrio interno e individual colaborando a reconstruir los vínculos y lazos afectivos, y mejorar la autoestima, la autorrealización, la seguridad y la identidad de las personas adultas mayores.

Respetando las medidas de prevención sanitaria, la firma se llevó a cabo en el campus universitario con la presencia del vicerrector a cargo del Rectorado Pablo Bonaldi, el subdirector nacional del PAMI Martín Rodríguez y el intendente municipal de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini. En la transmisión virtual también estuvieron presentes adultos mayores de los centros de jubilados de la región y docentes de los cursos.

En su intervención, Bonaldi expresó una gran satisfacción por este acuerdo y destacó que la propuesta refleja la perspectiva desde la cual queremos tomar contacto con los adultos mayores: “No solo les ofrecemos una instancia de integración

En su intervención, Bonaldi expresó una gran satisfacción por este acuerdo y destacó que la propuesta refleja la perspectiva desde la cual queremos tomar contacto con los adultos mayores: “No solo les ofrecemos una instancia de integración

a la Universidad sino que además lo hacemos convencidos de que hay en ellos un saber que es valioso y nos interesa recuperar”, expresó el vicerrector en alusión específica a los cursos de historia oral, que aportarán al proyecto de reconstrucción de la historia del ex partido de General Sarmiento que lleva adelante la UNGS.

“Las ciencias sociales nos enseñan que se puede clasificar a las sociedades por cómo tratan a sus eslabones más débiles. Nosotros estamos convencidos de que es necesario construir una sociedad que a partir de una ética de la solidaridad acompañe a esas, personas que están en las situaciones más frágiles”, sostuvo Bonaldi y agregó: “ Hoy, en esta firma, se expresa el compromiso que

desde el estado nacional, el estado local y una universidad del conurbano tenemos en la construcción de una sociedad diferente, donde los lazos permitan proteger a quienes más lo necesitan”.

Como cierre de sus palabras Bonaldi planteó: “Tenemos que reforzar los vínculos de solidaridad. Sabemos que son los adultos mayores quienes están recibiendo el impacto más duro de esta pandemia, un impacto que no es solo sanitario sino que se expresa en la dificultad de mantener vínculos sociales, con los afectos, con las familias, amigos, vecinos. La oferta de estos cursos está pensada como un modo de habilitación de esos vínculos, para estar cerca de ellos, para ofrecerles una alternativa social,cultural y formativa”.

El intendente de Malvinas Argentinas Leo Nardini agradeció a la Universidad por ponerse una vez más al servicio de la comunidad: “Nos pone muy felices que esta iniciativa se haga en nuestra casa, que es la UNGS, nos sentimos parte y sabemos que podemos contar con ellos. Celebramos la firma de este convenio, que es muy beneficioso para nuestros adultos mayores. Esta es una muestra más del trabajo que estamos haciendo desde el municipio junto al estado nacional y el estado provincial”, declaró Nardini.

El jefe comunal dijo además que “esta iniciativa que lleva adelante PAMI es parte de la capacidad de una gestión que piensa en revalorizar el rol de los adultos mayores. de aquellos que nos dieron la oportunidad y nos van marcando el camino a partir de su experiencia”.,

El subdirector de PAMI Martin Rodriguez destacó que el Instituto está trabajando intensamente para recuperar prestaciones que se le quitaron a las y los jubilados en los últimos cuatro años, por ejemplo los medicamentos gratuitos, un beneficio que a pesar de la difícil situación presupuestaria del PAMI se pudo volver a implementar en marzo pasado

“Nuestra obsesión es garantizar la mayor cantidad de derechos para los adultos mayores y en ese contexto surgieron los talleres virtuales en articulación con las universidades públicas. Estamos lanzando talleres en diversas regiones junto a varias universidades. Por la pandemia este semestre será virtual pero esperamos que próximamente podamos hacerlos presenciales”, expresó Rodríguez.

Las afiliadas y afiliados del PAMI conforman el segmento poblacional de mayor vulnerabilidad frente a los efectos de la pandemia generada por el virus COVID-19, su aislamiento agudiza las problemáticas propias de la edad. Esta iniciativa propone realizar en forma conjunta acciones de promoción educativa, cultural y social para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

En su sesión del 22 de agosto el Consejo Superior de la UNGS aprobó la firma de este convenio específico entre ambas instituciones. En las consideraciones de la resolución correspondiente se menciona como antecedente la participación de la UNGS en la implementación del referido Programa durante 2011, a través de la oferta de cursos de formación continua.

Los cursos serán sobre cine, música, artes plásticas, danza, fotografía, narración, literatura y se realizarán a través de la modalidad virtual, teniendo en cuenta el contexto de aislamiento social. Se dictarán a partir de mediados septiembre (próximamente se difundirá la modalidad de inscripción).

Miércoles 26 de agosto de 2020

El Presidente anunció obras de infraestructura para la región

El Presidente anunció, la semana pasada, una inversión de casi 2.600 millones de pesos en obras de infraestructura para los partidos de Malvinas Argentinas, San Fernando y Escobar.

FM La Uni dialogó con Ramiro Ferrau, concejal del Frente para la Victoria de Malvinas Argentinas, quien brindó detallas de las obras correspondientes al municipio: "Las obras consisten en la remodelación de las estaciones ferroviarias del distrito, por 1500 millones de pesos. Una obra que había dejado trunca la gestión anterior, la de Macri y que gracias a la gestión del intendente Nardini, junto por supuesto al presidente Alberto Fernández se puede ejecutar. Esto también trae como obra el túnel que se va a realizar en Polvorines, que va a unir al predio municipal con la Avenida Simón Iriondo, que está dentro del Batallón 601, con la calle Presidente Perón, como obras importantes. Después, por otro lado, el convenio con Aysa que se firmó para agua y saneamiento, que beneficiará a más o menos 12000 familias de Grand Bourg; obras fundamentales para el distrito".

Las obras anunciadas por el presidente además representan la generación de alrededor de 2700 puestos de trabajo.

En Malvinas Argentinas, se construirá un paso bajo nivel para tránsito mediano y peatonal, se realizarán refacciones en las estaciones Grand Bourg, Tierras Altas y Tortuguitas. Y en esas localidades y en Pablo Nogués y Sordeaux se realizarán trabajos de mejoramientos de los entornos ( veredas, iluminación, entre otros).

"Son obras importantes porque estaban paradas y sabemos lo que representa para nosotros el ferrocarril Belgrano; la importancia que tiene para nosotros teniendo en cuenta que nuestros vecinos usan permanentemente ese medios de transporte y que durante la gestión de Macri, nos vimos sumamente perjudicados ya que las estaciones no funcionaban como corresponden y las obras que se comprometió a terminar no lo hizo. Lo que se está llevando adelante con esta gestión es sumamente trascendental, importantísimo. Y por otro lado, el convenio Aysa también es de importancia porque sabemos lo que representa el agua para estas familias que no cuentan con agua potable. Así que bienvenidas ambas obras", remarcó Ferrau.

En lo respectivo a las obras en los otros municipios: en San Fernando se hará un paso bajo nivel de las vías del ferrocarril Mitre sobre la Avenida Sobremonte y se mejorará el entorno de las vías en el Paseo Mansilla; en Escobar serán 9 los pasos a nivel, se instalarán barreras automáticas y renovarán los pasos peatonales.

A continuación, la nota completa:

Miércoles 26 de agosto de 2020

La situación política y social de Chubut

FM La Uni continua recorriendo Argentina de la mano del programa Periscopio, conducido por Damián Valls, para ver cuál es la situación de los distintas provincias frente al Covid-19 pero también para también para conocer cuál es su situación política, social, gremial y la lucha de los pueblos.

En esta ocasión, desde Chubut entrevistó a Valeria Belozercovsky, integrante de la Colectiva “Nómadas Comunicación Feminista.”

- Cómo está la cosa por ahí, supongo de caliente.

- Sí, está muy caliente porque el gobernador Mariano Arcioni, que fue reelecto y le quedan casi 3 años más, no hay manera de que cambie el rumbo de sus decisiones, que tienen que ver con seguir ajustando a las y los trabajadores, seguir con el vaciamiento de la educación pública, de la salud pública, seguir endeudándose y habilitando negociados con empresas trasnacionales, perdonándoles impuestos a terratenientes como Benetton, están privatizando los espacios públicos. Está caliente el asunto acá en Chubut.

- Chubut se endeudó, tomó una deuda importante en dólares y por el devenir económico de todo el país obviamente esta deuda se convierte prácticamente en una situación de inviabilidad financiera

- Tal cual pero también tiene que ver con el modelo de gestión. Porque durante el año pasado la provincia estuvo prendida fuego todo el año prácticamente, sin clases porque los gremios de trabajadores de la educación estuvieron de paro casi todo el año, lo mismo salud pública, lo mismo el servicio de protección contra incendios forestales y puedo seguir la lista. Hubo un montón también de proyectos presentados a la Legislatura para plantear otro modelo de gestión de la provincia donde poner el foco. Chubut pretende ser una provincia extractiva y hablamos de megaminería, hablamos de fracking. No está poniendo el foco en buscar alternativas de producción de distribución de la tierra, no es parte del proyecto.

- ¿Cómo está y qué papel juega la oposición?

Arcioni hereda al gobierno porque era el vicegobernador de Mario das Neves, una gobernación de muchísimos años, forma la alianza "Chubut somos todos". La verdad es que la oposición es bastante particular en la provincia de Chubut porque si bien hubo algunas señales de denuncia de hechos de corrupción y demás, en los temas más sensibles terminan firmando o acordando con el oficialismo. De hecho es muy impresionante que no lograron destrabar los conflictos con trabajadores del Estado y que no hubo manera. Y eso te da una foto de cómo están las fuerzas opositoras tensando o no tensando en Chubut.

A continuación, la nota completa:

En su intervención, Bonaldi expresó una gran satisfacción por este acuerdo y destacó que la propuesta refleja la perspectiva desde la cual queremos tomar contacto con los adultos mayores: “No solo les ofrecemos una instancia de integración

En su intervención, Bonaldi expresó una gran satisfacción por este acuerdo y destacó que la propuesta refleja la perspectiva desde la cual queremos tomar contacto con los adultos mayores: “No solo les ofrecemos una instancia de integración