Novedades

Viernes 27 de septiembre de 2024

Con gran concurrencia, se desarrolló la Feria de Carreras UNGS 2024

Más de 3000 estudiantes de escuelas secundarias participaron de la novena edición de la Feria de Carreras de la UNGS, un clásico de la Universidad que apunta a dar a conocer la oferta formativa de las instituciones públicas de nivel superior de la región noroeste del conurbano.

En días atípicos por las medidas de fuerzas de nodocentes y docentes en reclamo de mejoras salariales y contra el desfinancimiento del sistema universitario y en la previa a la marcha federal universitaria, las y los estudiantes, y también personas de la comunidad interesadas en la actividad, recorrieron los distintos espacios.

En dos jornadas, quienes visitaron el campus se informaron sobre las distintas propuestas formativas de los Institutos y de distintas áreas de la UNGS, así como de terciarios y universidades públicas de la zona. A pleno sol, también participaron de talleres, actividades interactivas y un show artístico de cierre en el anfiteatro.

"Las sociedades en el mundo progresan cuando hay investigación y educación, y en Argentina eso es la educación pública, lo que va a estar en juego el miércoles, en la marcha federal universitaria, es una cuestión no solo del derecho individual de quienes estamos en la Universidad sino del derecho colectivo”, aseguró el vicerrector de la UNGS Germán Pinazo en la apertura de la actividad.

Docentes que vinieron con sus estudiantes destacaron la importancia de la Feria: “Para muchos chicos, el acceso a la Universidad es un hecho inédito. Que vayan aproximándose, conociendo el espacio me parece muy importante”. También contaron que a los chicos y chicas les llamó la atención que en la Universidad haya una Escuela Infantil y una Escuela Secundaria.

Desde el equipo de Difusión, área integrada por Inti Maturano, Magdalena Gómez y Luciana D' Alessio, que organiza año tras año la Feria, sostuvieron: “Es para todas las personas que hacemos la Feria de Carreras, trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes, estudiantes voluntarios y voluntarias y la comunidad universitaria en general, una gran oportunidad para seguir poniendo en valor el rol de las universidades públicas en la sociedad y para visibilizar su situación actual”.

Más fotografías en la galería.

Viernes 27 de septiembre de 2024

Reflexiones de cara a la Marcha Federal Universitaria

La comunidad universitaria de la UNGS se reunió en el campus para intercambiar reflexiones sobre la situación crítica que atraviesan las universidades nacionales, en particular en relación a los salarios docentes y nodocentes, y para convocar a la Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre. La actividad se realizó en simultáneo a las realizadas en universidades de todo el país, en el marco de una convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En el ingreso al Módulo I, el vicerrector Germán Pinazo expresó: “Estamos sufriendo uno de los ataques a la educación superior más importantes desde el retorno a la democracia. Es un ataque presupuestario, pero también es un ataque político, político porque el gobierno nacional se arroga facultades que son del Congreso de la Nación. El presupuesto de las universidades lo decide el Congreso, a las universidades las crea y las audita el Congreso. Al ahogarnos financieramente, el Gobierno avanza sobre la autonomía universitaria. Por esta razón, debemos resistir. La sociedad sabe que está en juego más que el derecho individual de las y los trabajadores universitarios y de los estudiantes, está en juego la posibilidad de tener una vida en común. Sigamos resistiendo y convocando para la marcha del miércoles”.

Por su parte, Catalina, estudiante de la Licenciatura en Estudios Políticos, aseguró: “Estamos a casi 75 años de gratuidad universitaria, y hoy tenemos que estar discutiendo esto acá. Me crié con la normalidad de saber que iba a terminar el secundario y que iba a tener la posibilidad de estudiar en una universidad pública y saber que hoy, por este Gobierno, hay gente que no lo va a poder hacer, me obliga a dejar de estar en mi lugar de comodidad y salir a las calles”.

Gabriela Diker, investigadora docente del área de Educación, se refirió a los datos de pobreza del primer semestre en Argentina difundidos en forma reciente y reflexionó: “Defender la educación pública no es defendernos los universitarios y las universitarias, sino defender la función social que cumple la universidad pública”. “Tenemos la responsabilidad de llevar a la movilización, que va a ser enorme, la defensa de las generaciones que nos siguen, de los que están llegando al mundo y de las generaciones mayores”, expresó.

Tatiana Guevara, trabajadora nodocente del Programa Memoria y Territorio, explicó con un hecho concreto el problema presupuestario que afecta a la Universidad. Contó que en la Feria de Carreras 2024, pudieron participar con un stand y entregar materiales didácticos y folletos (con información valiosa sobre derechos humanos), gracias a que habían comprado estos materiales en 2018, cuando sí contaban con presupuesto para enfrentar estos gastos. “Por el fuerte ajuste hoy no tendríamos cómo solventar esos gastos”, subrayó y agregó: “La marcha también es por el derecho que tenemos de trabajar de la mejor forma”.

“La preocupación y la angustia van más allá de nuestras condiciones particulares. La universidad, como espacio de construcción crítica, colectiva, tiene un rol importante para aglutinar distintos actores”, sostuvo Bárbara Couto, decana del Instituto del Conurbano.

Por su parte, Julia Smola, decana del Instituto del Desarrollo Humano, expresó: “No es solamente la defensa del derecho a estudiar, sino el derecho a tener una ciencia soberana, profesionales que nos ayuden a pensar nuestra historia, nuestra literatura, nuestra filosofía, las formas en que enseñamos”. Smola mostró preocupación por la “persecución acerca del sentido de lo que hacemos en las universidades, para qué sirven, qué valor tienen”. Ejemplificó con el reconocimiento al mejor promedio de la Academia Nacional de las Artes que recibieron en forma reciente tres graduados y graduadas del Profesorado de Lengua y Literatura. Y recalcó: “Lo que hacemos es formar profesores y profesoras con la mejor calidad académica y con perspectiva de cambiar muchas vidas también”.

Marcelo Ochoa, investigador docente del Instituto del Conurbano, expresó: “La UNGS nos dio un lugar en nuestras vidas, nos dio un lugar donde estar, trabajar cuando tuvimos una identidad negada, nos dio la oportunidad de poder llevarnos un título, un lugar para trabajar, un lugar donde las organizaciones vienen a reclamarnos producción de conocimiento, donde el sector productivo encuentran sus cuadros técnicos y donde lo gobiernos locales encuentran a quienes contribuyen a pensar políticas”.

De la actividad, participaron autoridades, representantes del Consejo Superior y de los Consejos de Instituto, representantes de ADIUNGS (Asociación de Docentes e Investigadores de la UNGS), del Centro de Estudiantes de la Universidad y docentes, nodocentes, estudiantes y graduados/as de la universidad. Quienes se acercaron a compartir unas palabras coincidieron en convocar a participar de la movilización en defensa de la educación pública.

Más fotos en la galería.

Miércoles 25 de septiembre de 2024

Katopodis en la UNGS: La Provincia brindará apoyo para finalizar obras

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis visitó la UNGS. Acompañado por la rectora Flavia Terigi, el vicerrector Germán Pinazo, la decana del Instituto del Conurbano Bárbara Couto y el secretario de Administración Pablo Toledo, Katopodis recorrió el Campus universitario, en particular las obras que aún no han podido finalizarse por falta de recursos.

En relación a esta situación, el Ministro y la Rectora firmaron un acta de compromiso con miras a que la Provincia aporte financiamiento para finalizar las obras de ampliación del edificio de aulas, correspondiente al módulo 7D. La etapa 4 de esa construcción quedó paralizada luego de que el gobierno nacional estableciera como política de Estado interrumpir el financiamiento de toda la obra pública, incluidos aquellos casos en los que restaba un bajo porcentaje para su concreción.

Katopodis recorrió también las instalaciones de la Escuela Infantil y del módulo 10, edificio destinado integramente a laboratorios, ambos espacios también con obras que no han podido finalizarse. Durante el recorrido, el director general de Infraestructura de la UNGS Eduardo De Castro brindó detalles de los avances, características y aspectos pendientes de los edificios en cuestión.

En el cierre, Katopodis, Terigi y autoridades se reunieron con estudiantes de la Universidad, quienes se refirieron a la compleja situación que atraviesan las y los estudiantes hoy y las principales dificultades para sostener sus estudios.

Lunes 24 de septiembre de 2024

Debate en Diputados sobre la regulación de plataformas digitales | Leandro González en Parlamentario y en Página/12

El director de la Licenciatura en Comunicación del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS Leandro González participó de un debate en la Cámara de Diputados de la Nación sobre proyectos que promueven una ley de fomento federal para la industria audiovisual y la regulación de las plataformas digitales. Sus palabras en la reunión de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Cultura fueron retomadas en una notas publicadas en el sitio Parlamentario.com y en Página/12.

Tras abordar el panorama de la industria audiovisual argentina actual y advertir sobre la pérdida de competitividad del sector, llamó a implementar "una regulación inteligente", "una estrategia sobre el ecosistema actual" y "crear organismos que sean capaces de actualizar constantemente, cada cinco o diez años, la normativa”. “No estamos en contra de las empresas, queremos un mercado fuerte y con empresas capaces de competir a nivel internacional”, afirmó.

Leer las notas completas

Parlamentario| 24 de septiembre de 2024

"Con representantes del sector, debatieron sobre una ley para la industria audiovisual, que contemple regulación de las plataformas digitales"

Página/12 | 1º de octubre de 2024

Regúlame otra vez

Martes 24 de septiembre de 2024

Hacia la marcha federal universitaria: "Es un tema de prioridades no de financiamiento"

En conferencia de prensa y con la participación de la rectora de la UNGS Flavia Terigi, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Frente Sindical de Universidades Nacionales y de la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocaron a la marcha federal universitaria del 2 de octubre. Advirtieron sobre la situación "cíclica" de desinversión del sistema científico y tecnológico del país, en particular en relación a los salarios docentes y nodocentes, y se manifestaron contra el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación. También adelantaron, tras conocerse el proyecto de presupuesto para 2025, que la situación, calificada como "una tormenta perfecta", será "peor" el año próximo.

"Estamos convencidos que no es un tema de financiamiento, es un problema de prioridades y de distintas alternativas que podemos trabajar en conjunto", dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, y aclaró que "la inversión que se está necesitando para la Ley, que es 0,14 del PBI, se puede pagar con el superávit financiero".

En el mismo sentido, Oscar Alpa, vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, desmintió trascendidos y subrayó que la Ley "para nada va a distorsionar una economía estable". "Al contrario, lo que se está haciendo es distorsionando las prioridades”, dijo.

Ante las y los periodistas, Moriñigo expresó: "Parece una película que ya hemos vivido". Detalló además que, si bien en abril y tras la marcha federal universitaria se pudo resolver el tema del gasto de funcionamiento, aunque cobrando en cuotas, en los últimos meses "la situación salarial no ha tenido la misma suerte". "Llevamos 10 meses con cifras muy complicadas para los asalariados universitarios y eso atenta enormemente contra la calidad de nuestras instituciones y de la educación pública y contra el modelo de país", advirtió.

En representación de rectores y rectoras, Moriñigo se refirió a la movilización del 2 de octubre: "No es cómodo estar realizando protestas, marchas y expresando nuestro descontento, pero entendemos que es momento de acompañar a nuestros trabajadores docentes y nodocentes que tienen salarios con un retraso de 50 puntos contra la inflación y que están siendo discriminados con salarios 20 por ciento por debajo de los de trabajadores estatales".

"Si esto no se revierte, en 2025 estaremos peor que en 2024, con una caída de nivel salarios mucho más brusco y con un sostenimiento de la universidad mucho más complicada", expresó Moriñigo, quien, al igual que Alpa, manifestaron preocupación por el número creciente de docentes que están migrando hacia otras actividades.

El presidente del CIN destacó "la unidad que hace a la fuerza del sistema universitario" y remarcó la "voluntad de diálogo" del Consejo: "Ojalá que las unversidades empiecen a estar del lado de la solución del problema y no ser el problema en sí mismo, nos gusta estar más en los laboratorios, las aulas, cursando, trabajando y no estar haciendo marchas cíclicamente. Estamos después de cinco meses en el mismo punto de partida".

Las autoridades universitarias de todo el país difundieron un documento titulado “Para seguir siendo una Nación, sí al financiamiento universitario”, en el que analizan el panorama descripto por Moriñigo y convocan a la movilización (acceder al documento).

Conferencia de prensa completa

Jueves 19 de septiembre de 2024

Tristeza por la muerte del sociólogo Miguel Murmis, profesor honorario de la UNGS

La comunidad académica manifestó su tristeza por la muerte del sociólogo Miguel Murmis, un referente destacado de la sociología en Argentina, que asumió un compromiso muy activo en los primeros años de la UNGS y fue nombrado Profesor Honorario en 2004.

Murmis fue profesor por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, sociólogo por la Universidad de Berkeley e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Fue docente en distintas universidades nacionales, entre ellas la UNGS, e internacionales. Impulsó la sociología en Argentina, con la formación de la carrera en el Instituto de Sociología en 1957 y realizó aportes valiosos en sociología política (Estudios sobre los Orígenes del Peronismo, que realizó junto con Juan Carlos Portantiero, es un clásico en la disciplina) y en sociología rural.

Como coinciden investigadores e investigadoras de la Universidad, Murmis fue una figura fundamental en la creación y consolidación del Área de Sociología del Instituto de Ciencias (ICI). "Miguel aportó a consolidar nuestra Universidad en los primeros años, ha sido un gran profesor e investigador y, sin ninguna duda, un académico relevante en el contexto sociológico argentino", sostiene Aldo Ameigeiras, investigador y docente del Instituto del Desarrollo Humano (IDH).

El investigador y docente del ICI Esteban Andruchow cuenta una anécdota que retrata al sociólogo: "Recuerdo cuando la Universidad le dio el reconocimiento en 2004. Era un evento cálido pero formal, en el que los oradores más bien decían lo que se dice en estos casos, celebrando, recordando. Cuando le tocó hablar a él, hizo una presentación tremenda sobre un sociólogo argentino no muy recordado y desarrolló todo un plan de investigación sobre esa figura. Miguel era un pensador infatigable, imprescindible, un compañero! A nosotros nos toca sostener lo que hizo y pensó".

Desde el Área de Sociología del ICI, recuerdan "los llamados que hacían Miguel y Maristella Svampa a referentes del campo de las ciencias sociales, convocándolos, en un contexto de muchas incertidumbres, a la construcción del Área y para pensar las líneas de investigación que se irían explorando desde allí en más". Y agregan: "Mucho hay escrito sobre Miguel, conocemos su cv, hay notas periodísticas, conferencias en la web y existe un enorme consenso sobre la importancia de sus contribuciones. Desde aquí queremos recordarlo también en esos primeros años de mediados de la década del 90 y principios del 2000, con una participación muy activa y promoviendo los seminarios de lecturas y discusión de textos; participando en la defensa de las tesinas de lxs primerxs graduadxs; organizando y participando en presentaciones de libros; dirigiendo las primeras investigaciones y publicaciones del Área".

Otros investigadores e investigadoras, como Mabel Rodríguez, Javier Montserrat, Marcelo Fernández, Susana Hintze, Marcela Falsetti, Claudio El Hasi, Andreina Adelstein, Jorge Cernadas y Verónica Maceira, también destacan su figura en lo profesional y en lo personal. "Fue un investigador fundamental para la sociología argentina, además de un excelente docente. Pero, sobre todo, fue una persona encantadora, amable y afectuosa", sostiene Andreina Adelstein, investigadora y docente del IDH.

Con estas palabras la investigadora y docente Verónica Maceira sintetiza la importancia de su trabajo y sus aportes, en la UNGS y América Latina:

Creo que ha sido un lujo para el Área de Sociología y para la Universidad haberlo tenido como maestro. Ciertamente, Miguel deja su huella en la calidad de la docencia y de la investigación de su Área de sociología, que siempre distinguió a la UNGS.

Pienso que su presencia nos recuerda la singularidad y la ambición académica de nuestro proyecto fundacional, que reclutó a maestros que articulaban un perfil académico excepcional y un compromiso con los sectores populares. También, debo decir, que habla del posicionamiento crítico y la pluralidad político académica que caracteriza a nuestra universidad: Miguel no era un sociólogo más, Murmis es una pieza fundamental para entender la existencia misma en América Latina de investigación en ciencias sociales desde la perspectiva fundada en Marx.

Seguramente todes les investigadores que lo conocimos, tenemos palabras y señalamientos suyos guardados, a los que volvemos, en nuestras preocupaciones de investigación. Ojalá pudiésemos retener su rigor intelectual y algo de esa maravillosa capacidad teórica que le permitía tomar los temas centrales de la sociología local y darlos vuelta, desplazando la explicación hacia otras articulaciones, desde una mirada critica. También ese compromiso de Murmis, que hacía que un intelectual de su talla destacara a la hora de recibir el honoris causa, que su recorrido era, con orgullo, la trayectoria de un trabajador estatal.

El jueves, nos dimos cuenta con les estudiantes que Murmis aparecía en varios momentos de la clase que estábamos compartiendo. No era una clase preparada como homenaje, simplemente es que su obra es insoslayable para entender la sociedad argentina contemporánea. En lo personal, salí contenta, pensando en todas las maneras en que Murmis seguramente se queda en nuestras aulas.

Lunes 16 de septiembre de 2024

Con la participación de funcionarios, se debatió sobre el régimen académico en la escuela secundaria

Organizada por el Instituto del Desarrollo Humano (IDH) de la UNGS y con la participación de funcionarios y funcionarias provinciales, el 13 de septiembre se realizó en la UNGS una charla informativa y de reflexión sobre la propuesta de actualización del régimen académico de las escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires.

En la actividad, participaron el director de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires Gustavo Galli y la directora de Gestión Curricular de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires Gabriela Carnevale, y por la UNGS, la decana del IDH Julia Smola y el investigador docente Gustavo Ruggiero. Asimismo, contó con la presencia de la rectora de la UNGS Flavia Terigi.

Además, estuvieron presentes autoridades distritales y regionales, secretarias académicas de la Universidad, investigadores e investigadoras docentes, estudiantes y docentes de enseñanza media y de formación superior.

Lunes 16 de septiembre de 2024

Un nuevo paso en la transformación digital de la Universidad

Siempre con la mira puesta en pensar la gestión universitaria en forma integral, creando herramientas innovadoras y versátiles, la UNGS, a través de la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información (DGSyTI), dio un paso más hacia la transformación digital de la Universidad.

"Estamos dando un nuevo paso que consiste en integrar los sistemas SIU Diaguita (Compras, Contrataciones y Patrimonio) y SIU Pilagá (Económico, Presupuestario y Contable) al ecosistema donde SUDOCU es pieza fundamental", aseguró Analía Barberio, titular de la Dirección, al destacar la importancia del avance que permitirá "una gestión más ágil entre los sistemas".

SUDOCU es un sistema de gestión de documentos desarrollado por la UNGS y utilizado en la actualidad por más de 30 universidades del país. Barberio valoró el trabajo colectivo: "Una vez más, la UNGS es precursora en el uso de los sistemas y la forma en que gestiona. Este es un trabajo conjunto entre distintas Secretarías. El equipo de la Secretaría de Planeamiento encontró en este proyecto una oportunidad para revisar los procesos, mientras que desde la Secretaría de Administración lo hicieron posible porque son quienes gestionan los sistemas. Trabajaron con mucho compromiso para que esto fuera posible. Estamos orgullosos de poder, pese al contexto, seguir innovando para nuestra Universidad".

Más sobre SUDOCU

Viernes 13 de septiembre de 2024

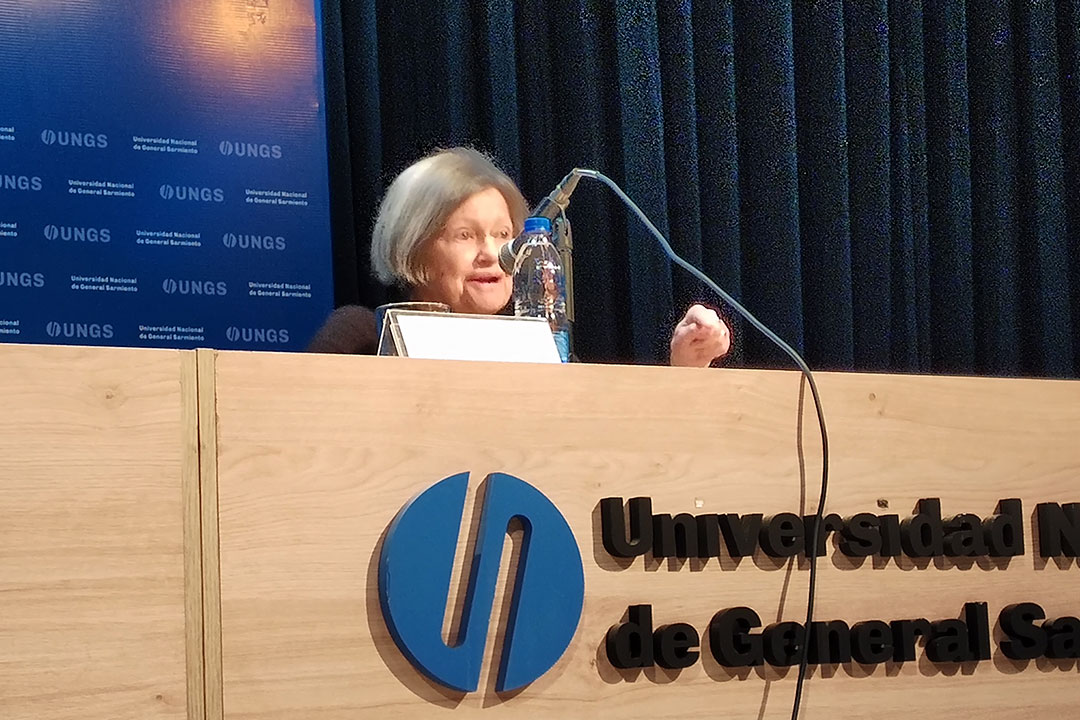

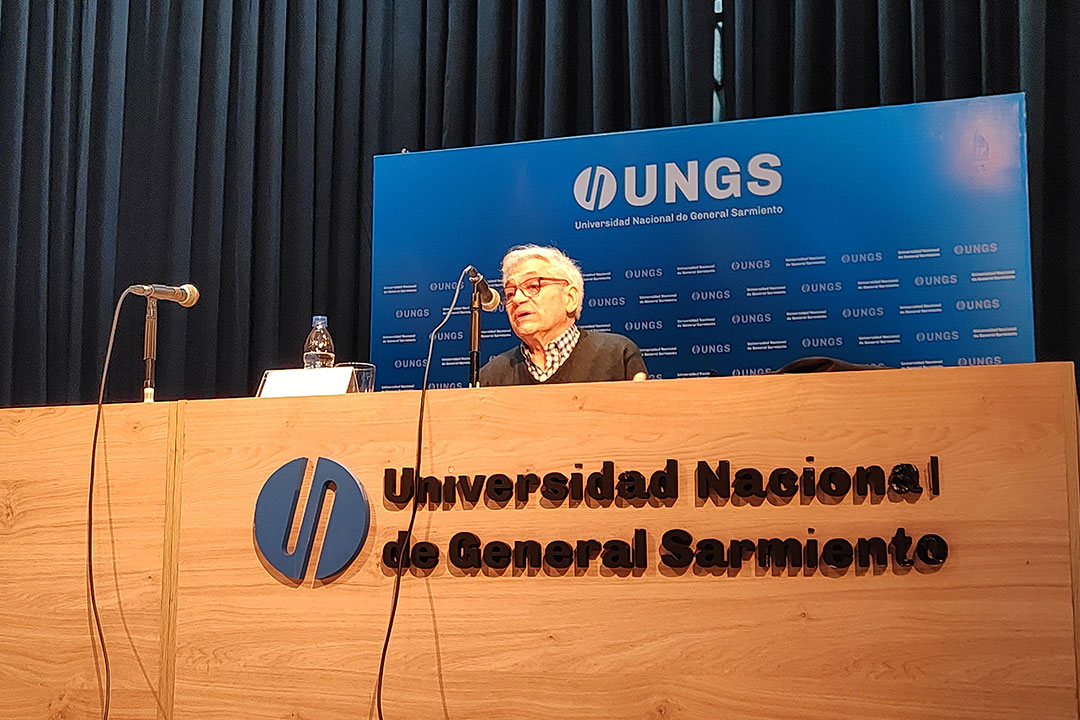

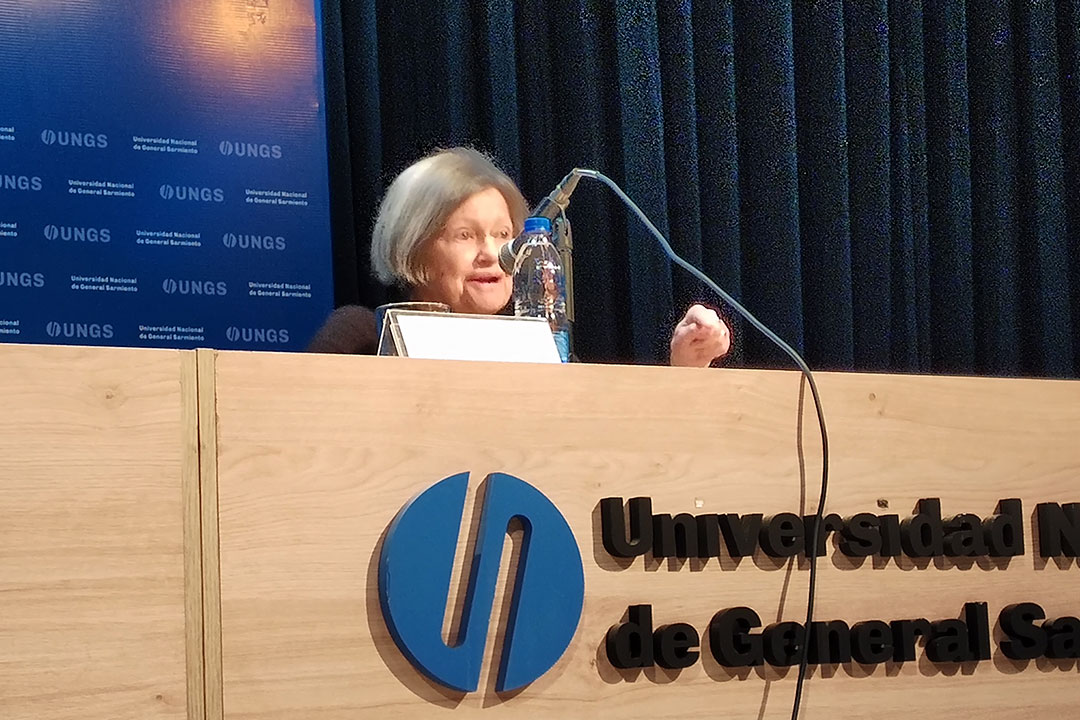

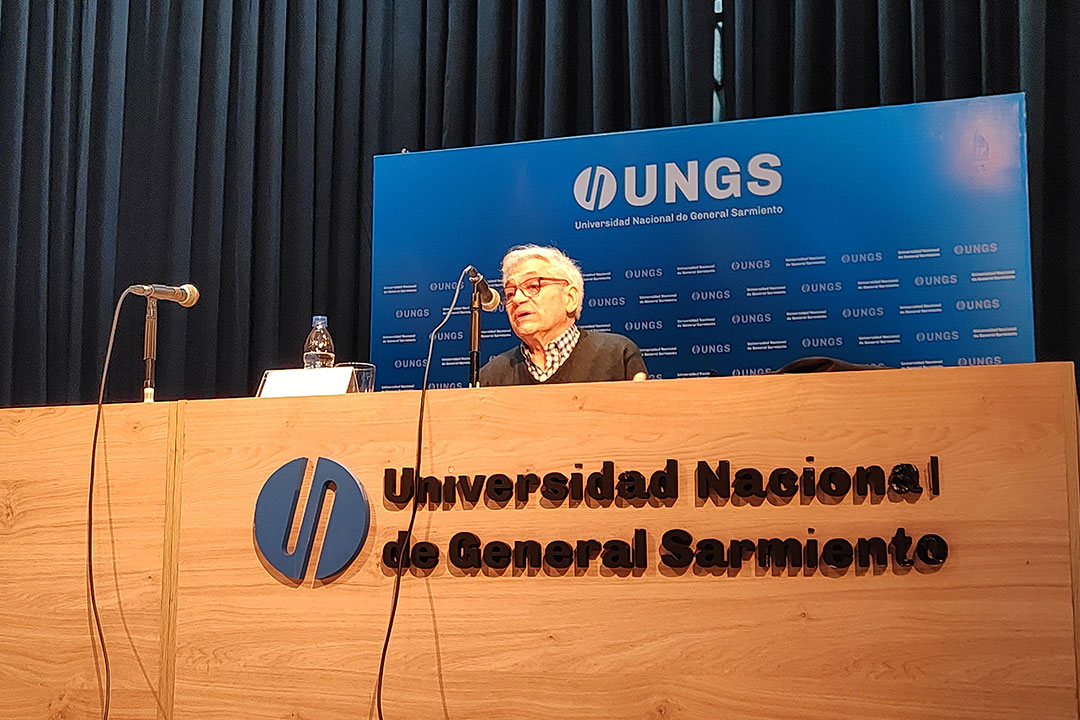

En el Encuentro de Bibliotecas, la escritora Liliana Heker llamó a defender el derecho a leer

Bajo el lema "Las bibliotecas del futuro o el futuro de las bibliotecas", más de 300 integrantes de bibliotecas escolares, populares, públicas y universitarias de la región se reunieron en el campus de la UNGS para celebrar el 24º Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense, organizado por la Biblioteca de la Universidad, con el objetivo de generar o fortalecer vínculos y establecer un espacio de intercambio y trabajo en común.

Fue un día significativo para la UNGS y para todo el sistema universitario, ya que mientras se realizaba el encuentro, en el Senado de la Nación se debatía la Ley de Financiamiento Universitario, que finalmente se aprobó. “Como Universidad decidimos sostener la realización de este encuentro porque nos permite nuclear a bibliotecas de la región y también porque es una oportunidad para visibilizar la situación en la que se encuentran las bibliotecas en el marco de las políticas en curso”, destacó Flavia Terigi, rectora de la UNGS, e hizo referencia a los “tiempos confusos” en los que se encuentran las políticas públicas que apuntan al fomento de los libros y la lectura.

En la apertura del encuentro, Terigi estuvo acompañada por Eugenia Leiva, directora de la Biblioteca de la UNGS “Horacio González" y por Gabriela López, directora de Cultura e Instituciones de articulaciones intermedias del Municipio de Malvinas Argentinas. Leiva también se refirió al contexto de emergencia económica y financiera en el que se encuentran las universidades públicas: “Queremos que este encuentro sea también un acto en defensa de la universidad pública y la gratuidad universitaria”. También mencionó el contexto preocupante por el que atraviesan las bibliotecas populares y cerró con una cita del escritor español Joaquín Rodríguez López: “No hay nada de pasivo en la lectura y la escritura, ambas son herramientas para reclamar la voz propia, para comprender el propio pasado y para construir el futuro propio”.

El encuentro, realizado en el Auditorio José Pablo Martín, contó con la participación de María Pia López y de Liliana Heker. López, socióloga, ensayista, investigadora y docente, brindó la conferencia inaugural y disertó sobre las bibliotecas latinoamericanas, mientras que Heker, reconocida novelista, cuentista y ensayista, autora de las novelas Zona de clivaje, El fin de la historia y la reciente Noticias sobre el iceberg, estuvo a cargo del cierre.

Las palabras de Heker también estuvieron atravesadas por la actualidad. Llamó a “saber leer la realidad” y sostuvo que el hecho de que haya “bibliotecas en lucha en este momento implica que las bibliotecas pueden estar en riesgo”. También instó a defender el derecho a elegir el propio destino, a una buena alimentación y a la educación pública y expresó: “El acto de leer nos amplía el mundo, nos permite reflexionar. Defender el derecho a leer es defender la capacidad de elegir libremente, es decir, elegir la libertad, palabra que se está distorsionando mucho porque la libertad es libertad de elegir el propio destino cada uno de nosotros y no libertad de hacer lo que yo quiero”.

Entre algunas de sus reflexiones, López, por su parte, sostuvo: “Cuando pensamos una biblioteca latinoamericana, estamos obligades a pensar desde la pluralidad y la diversidad, en cómo podemos producir una interrogación crítica cada vez más profunda respecto a la colonialidad en los modos de pensar. Esto no se agota diciendo ‘lo latinoamericano frente al imperio’, sino que exige que también nos preguntemos en los modos en que construimos los discursos, pensamientos y conceptos, en qué zonas ciegas estamos dejando, qué sujetos de la enunciación no aparecen y sí aparecen otros”. “La biblioteca latinoamericana del porvenir tiene que ser mucho más plural, diversa, singular, que la que heredamos”, remarcó.

Paneles y talleres

Luego de la mesa inaugural, Marisol Sarmiento, referente de la Región Educativa Nº 9, y Javier Peón y Fernanda Petit, del CENDEI, hablaron sobre los 20 años del programa integral de Bibliotecas Escolares; Ezequiel Dellutri, escritor y docente, expuso sobre cómo los libros afectan nuestra visión; Rubens Bayardo habló sobre inteligencia artificial, cultura y bibliotecas; y Juan Carlos Martínez, periodista, se centró en las experiencias de bibliotecas populares.

Por la tarde se realizaron distintos talleres: María Héguiz se refirió a la lectura como experiencia humana; Andrés Kozel y Gerardo Oviedo abordaron la filosofía latinoamericana; María Elsa Rodríguez brindó datos sobre los documentos de archivo; Facundo Nieto habló sobre literatura y educación sexual integral en la escuela; y Ana Malharro, sobre escritura creativa. Para finalizar se realizó un cierre artístico a cargo de Héguiz y Tomi Jackson.

Con la participación de distintas personalidades y especialistas en la temática, el encuentro se vuelve también un espacio de aprendizaje, escucha y reflexión ante los nuevos escenarios. Año tras año, participan bibliotecarias/os, profesoras/es de literatura, estudiantes de profesorados de literatura y personas interesadas en el mundo del libro, la lectura y las bibliotecas.

Declarado de interés municipal por el Municipio de Malvinas Argentinas, el Encuentro fue seguido en vivo por decenas de personas. Se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/live/AOs2DVYLcvE

Miércoles 11 de septiembre de 2024

La bacteria de la UNGS y sus múltiples aplicaciones

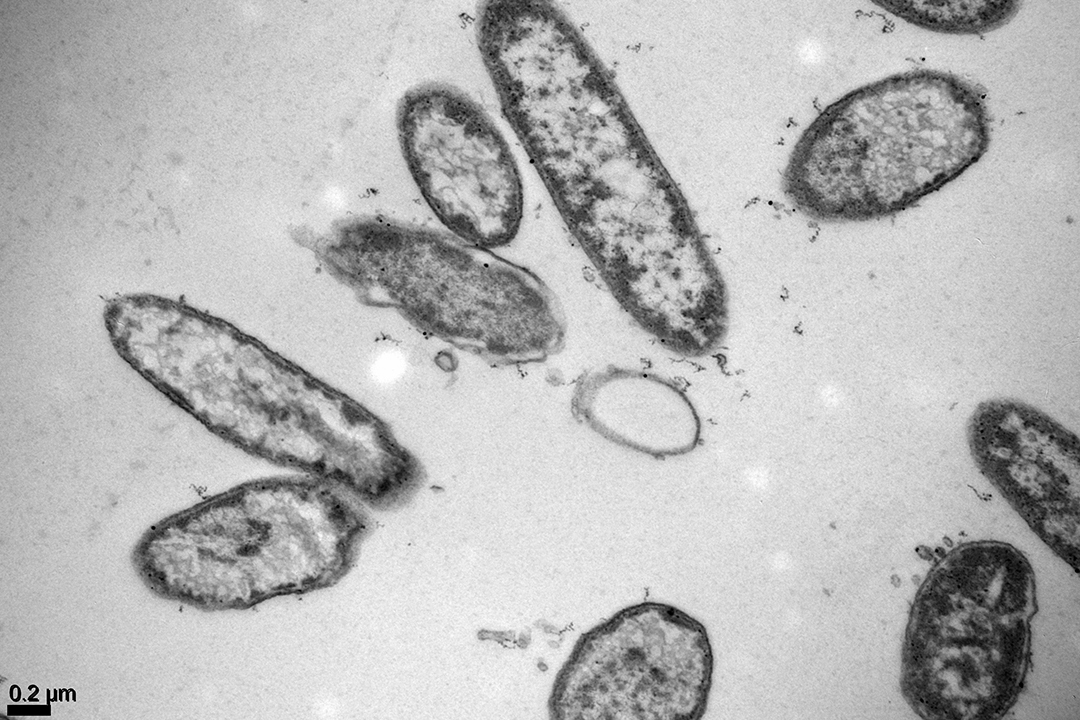

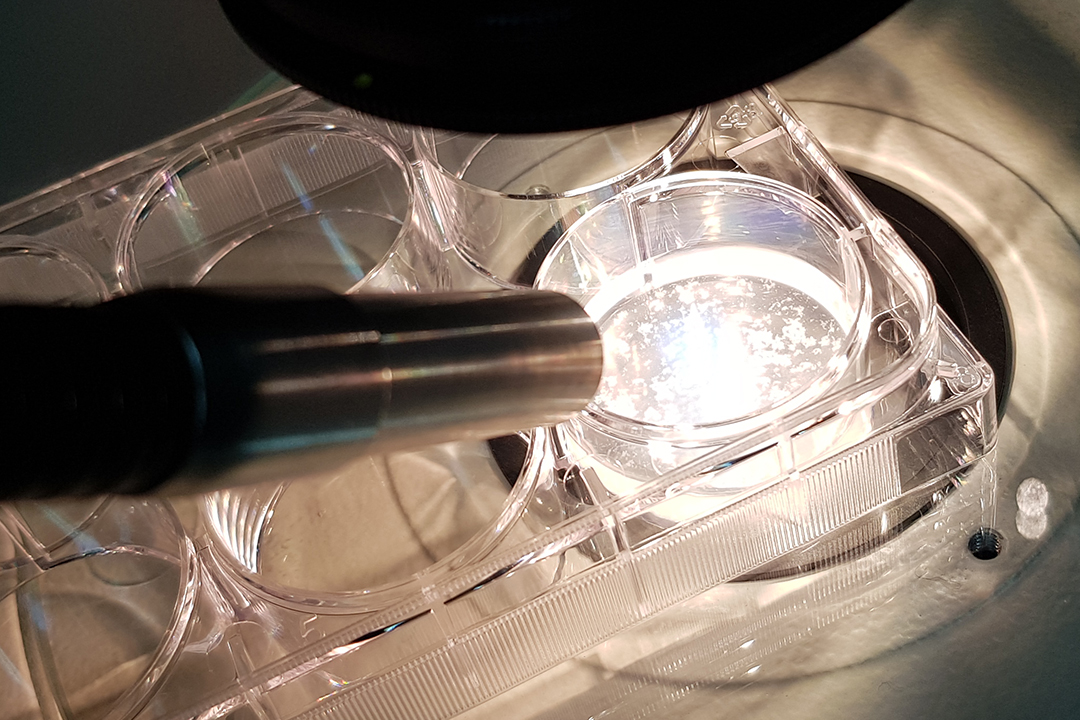

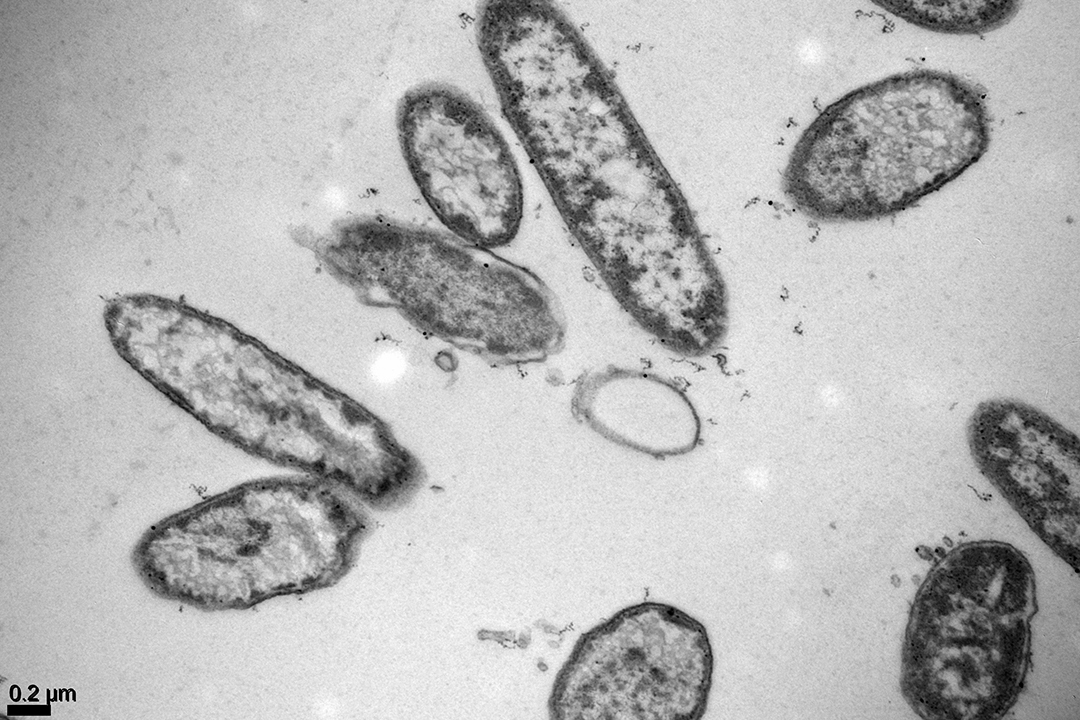

Una bacteria lleva el nombre de la UNGS. La historia de la Pseudomonas extremaustralis 2E-UNGS, aunque con otro nombre, empezó hace 20 años. Un equipo del área de Química Ambiental del Instituto de Ciencias de la UNGS la aisló del río Reconquista por su capacidad de resistir concentraciones altas de metales.

Desde entonces, la bacteria fue utilizada en distintas investigaciones. Se estudió su interacción con metales como zinc, cobre, cadmio y cromo y también se trabajó con su capacidad para generar biofilms o biopelículas. Con los años, y luego de un estudio de su genoma, el equipo de investigación logró conocer en profundidad las características de esta bacteria, su capacidad de producir nanopartículas de plata y de autoagregarse, es decir, de formar grupos o grumos en un medio de cultivo.

Hoy, dos equipos de investigación del Instituto de Ciencias utilizan las propiedades de la Pseudomonas extremaustralis 2E-UNGS. Se trata del Laboratorio de Biotecnología Ambiental del área de Química Ambiental y del Laboratorio de Modelado y Simulación Computacional del área de Física que, en a través de distintas líneas de investigación, trabajan en el diseño de biotratamientos de efluentes industriales, en el desarrollo de biocomponentes para reemplazar a los plaguicidas y en el estudio de biofilms que podrían impedir que se adhieran otras bacterias -que causan infecciones- en prótesis hospitalarias, por ejemplo.

“Una de las características de esta bacteria es que retiene metales, que es lo que estuvimos estudiando todo este tiempo, y por eso se implementaron reactores con diferentes modelos. Ahora queremos ver cómo se comporta con otro modelo de reactor, con un reactor de células agregadas”, explica la microbióloga Diana Vullo, investigadora y docente del área de Química Ambiental y directora de la investigación.

La idea es construir un reactor, una especie de recipiente, en el que la bacteria entre en contacto con los desechos líquidos de la industria galvanoplástica. Estas aguas de desecho contienen metales que pueden dañar la salud y el ambiente, debido a los tratamientos que se realizan en las galvanoplastias para cambiar las propiedades de superficies metálicas y hacerlas resistentes a la corrosión, el desgaste, por ejemplo.

Dentro del reactor, los grupos de bacterias lograrían retener las partículas contaminantes y separarlas de las aguas industriales, antes de que éstas sean devueltas al ambiente.

Antes de construir el reactor a escala de laboratorio, las investigadoras buscan entender más a fondo el comportamiento del microorganismo. “Queremos entender cuáles son los factores que favorecen que la bacteria pueda autoagregarse. Qué hace, por ejemplo, que en ciertos medios las bacterias quieren estar aglomeradas y que en otros medios prefieran estar separadas”, cuenta la física Florencia Carusela, investigadora y docente del área de Física del ICI y codirectora de la investigación. “También estamos viendo cuáles son las mejores condiciones para mantener constante y de determinado tamaño los agregados, para que sean estables en el futuro reactor”, agrega Vullo.

Para eso, y en un ida y vuelta entre la teoría y la experimentación, desarrollan distintos experimentos con la bacteria y a la vez buscan modelar computacionalmente su comportamiento con distintas técnicas y herramientas de la física, de la simulación computacional y de la materia activa, entre otras.

Todo este proceso está acompañado de ensayos ecotoxicológicos, para comprobar que su impacto ambiental sea mínimo, ya que una vez que las aguas sean tratadas son devueltas al ambiente.

Pero eso no es todo. El equipo de investigadoras también busca formular biofertilizantes, a partir de una mezcla de otros microbios y de nanopartículas de plata producidas por Pseudomonas extremaustralis 2E-UNGS, que puedan aplicarse en el suelo para sustituir a los agroquímicos. Además, estas nanopartículas de plata poseen propiedades antibacterianas, antifúngicas y antibiofilms que pueden adicionarse a diversos materiales de uso hospitalario.

La química Silvana Basack, investigadora y docente del área de Química Ambiental del ICI, se encarga de comprobar qué pasa cuando se liberan las nanopartículas de plata en el ambiente y cuándo se las aplica como plaguicidas. “Si la aplicaras como un insecticida sustituto de los que actualmente se utilizan en horticultura, podría dañar a la propia cosecha”, advierte la especialista en ecotoxicología y codirectora del proyecto. Basack estudia las semillas y plantines de lechuga para ver los posibles efectos nocivos de estas nanopartículas en las cosechas y también estudia las comunidades de lombrices para ver su impacto en los suelos.

Las investigadoras destacan el carácter interdisciplinario del proyecto y su relevancia en la formación de recursos humanos. Junto a Vullo, Carusela y Basack trabajan las investigadoras de la UNGS María Alejandra Daniel, Andrea Gotting, Natalia Beraha, Irene Lazzarini Behrmann, Yohana Dutra Alcoba, Johanna Di Schiena, investigadora externa, y las estudiantes de la UNGS Eliana Diaz y Sofia Ambrosioni.

Estos estudios forman parte del proyecto “Nano y micropartículas: aplicaciones tecnológicas y su impacto en el ambiente”, financiado por la Agencia I+D+i y la UNGS, en el marco de la convocatoria 2021 de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO). Además están incluidos en el Proyecto de Acciones de Desarrollo Tecnológico y Social, CYTUNGS 2024 Línea 2 “Aplicación de consorcios sintéticos formulados con bacterias nativas de suelos de huertas de Moreno como biofertilizantes en prácticas agroecológicas”.

Por Comunicación y Prensa UNGS