Novedades

Martes 20 de septiembre de 2022

Pronunciamiento del Consejo Superior sobre el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

El Consejo Superior de la UNGS se pronunció respecto al ataque con arma de fuego dirigido a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. A través de una Resolución que fue aprobada por unanimidad el miércoles 14 de septiembre, en la primera sesión del nuevo Consejo Superior, se condena el ataque, se repudia "toda forma de violencia" y se reitera el compromiso de la Universidad "con la defensa de los derechos humanos".

También se resolvió adherir al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional y promover diversas "acciones con la participación de todos los claustros y actores que integran la comunidad universitaria" que tiendan a "identificar y desalentar los discursos cargados de violencia".

"Entendemos que se ha traspasado un límite. El pronunciamiento del Consejo Superior constituye una manifestación institucional de preocupación ante el desapego respecto de valores democráticos que parecían haberse vuelto bienes colectivos tras el ciclo de gobiernos autoritarios", expresaron desde el Rectorado de la Universidad.

Resolución

Lunes 19 de septiembre de 2022

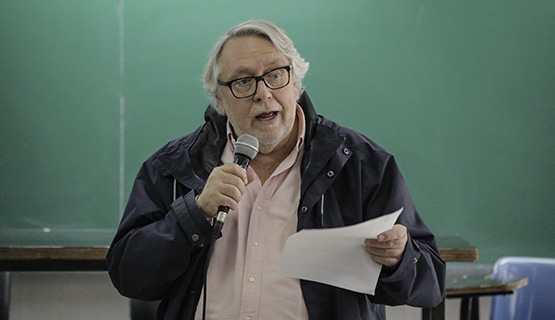

Eduardo Reese: “La Ley de Acceso Justo al Hábitat es un instrumento de lucha”

Hace casi 10 años, el 29 de noviembre de 2012, se sancionó en la Provincia de Buenos Aires la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. “Para los colectivos populares la ley es un instrumento de lucha. Y eso es lo más importante, porque mientras sea un instrumento de lucha para mejorar la calidad de la ciudad, va ser un elemento clave para seguir transformando la realidad”, enfatiza el arquitecto Eduardo Reese, docente del Instituto del Conurbano de la UNGS y uno de los impulsores y redactores de esta Ley.

El especialista en planificación urbana y regional sintetiza que la ley “busca romper con las políticas urbanas burocratizadas, ampliar derechos en materia de acceso al suelo y gestión democrática de la ciudad y garantizar instrumentos para fortalecer la capacidad de intervención pública en el mercado inmobiliario”. La ley, que fue promulgada por orden judicial varios meses después de su aprobación, modifica el decreto ley 8.912 de ordenamiento territorial provincial -de la última dictadura militar- que aún está en vigencia.

“En estos años cambiaron muchas cosas y otras no. Hay una firme oposición de parte del mercado inmobiliario y de muchos funcionarios, que siguen asociados al mercado inmobiliario, para aplicar la ley lo menos posible o no aplicarla”, afirma Reese y a la vez enfatiza que “casi todos los municipios han ido alterando sus prácticas tradicionales y hoy por hoy la Provincia de Buenos Aires no aprueba ningún nuevo plan urbano, ni ninguna ordenanza que no cobre y redistribuya las plusvalías que se generan”.

Entre los cambios, Reese menciona los mecanismos que permitieron producir unos 30 mil lotes sociales en la provincia de Buenos Aires en estos 10 años y la creación del Consejo Provincial de Hábitat Digno. Además señala que cambiaron “de la lógica con la cual los municipios arman sus planes urbanos” y que además la ley facilitó la regularización de villas y asentamientos. A la vez, remarcó que “hay experiencias súper interesantes” ya sea de municipios rurales y urbanos, con mayor o menor densidad de habitantes.

“La ley impone una serie de principios jurídicos básicos, como el derecho a la ciudad, la función social de la propiedad, la gestión democrática y por lo tanto la obligación de hacer participativos los procesos, la distribución justa de las cargas y de los beneficios de los desarrollos urbanos. Más allá de eso, la ley actúa como una caja de herramientas para los municipios. Es decir, los municipios combinan esas herramientas de gestión territorial como les parezca mejor a partir de los problemas que tienen”, explica Reese y hace hincapié en la gran heterogeneidad de realidades de los 135 municipios que integran la provincia.

En el marco de la Ley se crearon distintas instancias de participación obligatoria de la población, entre ellas, el Consejo Provincial de Hábitat Digno siguiendo uno de los principios rectores de la ley, la gestión democrática de la ciudad. Este consejo se reúne una vez al mes y cuenta con cerca de 30 integrantes en representación de distintas instituciones, entre ellas, organizaciones sociales, universidades nacionales con sede en la provincia – entre ellas el Instituto del Conurbano de la UNGS-, gobierno provincial, gobiernos municipales, legisladores y legisladoras provinciales, defensorías públicas y colegios profesionales.

- ¿Con qué propósito se crearon los consejos locales?

- El objetivo de los consejos fue siempre el de crear un ámbito de articulación entre estado y sociedad. Tratamos de encontrar una manera en la cual los conflictos que hay en el territorio, que los hay siempre y muchos, tengan un ámbito de discusión y resolución democrático. Esa es la razón de ser de los consejos y de los comités que funcionan en barrios populares y que son obligatorios para tomar las decisiones en los procesos de regularización de esos barrios.

- ¿Cuál es el desafío principal que enfrenta la Ley a 10 años de su sanción?

- Creo que hay tres. Uno es seguir profundizando la aplicación de la ley, seguir insistiendo en la necesidad de que hay que aplicarla integralmente. El segundo desafío es seguir manteniendo y profundizando esa bandera de lucha, ese carácter de transformación que tiene que tener esta ley. Esta no es una norma para burocratizar los procesos territoriales. Por el contrario, los consejos son instancias para criticar, reclamar, rediscutir y acordar. Esa es una mecánica de la gestión territorial que impide su burocratización, en la medida en que esa dinámica exista.

- ¿Y el tercer desafío?

- Es el de modificar la ley porque se aprobó hace 10 años, pero el primer borrador que escribimos ya tiene 15 años. En ese momento, la introducción de la perspectiva de género era bastante débil y la ley no la recoge bien. Hace 15 años ni se hablaba de la crisis climática. Tampoco estaba presente en los debates la posibilidad de intervenir más fuertemente en la tierra periurbana rural para los productores, quinteros, familiares. Pasamos una crisis sanitaria y una pandemia y todo ese aprendizaje hay que incorporarlo a la ley. Entonces, hay cosas que necesitan cambiarse por el paso del tiempo y que deben ser incorporadas.

Reese recuerda la dinámica participativa con la que se gestó la ahora Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y que una futura modificación seguiría “la misma lógica de construcción de la ley, la de escribir, debatir, recoger los debates, volver a escribir, volver a debatir”.

Motivados por las discusiones en torno a los 10 años de la sanción de la ley, el Estamento Universidades del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, conformado por distintas casas de estudio, entre ellas la UNGS, a través del ICO, organiza una serie de jornadas de discusión.

Además, el sábado 24 de septiembre se realizará en el campus de la UNGS (Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines) un encuentro en el que las organizaciones sociales que conforman el Colectivo de Hábitat de la Provincia presentarán experiencias de aplicación de la ley. Más información sobre el encuentro.

Desde el ICO se trabajó además en la producción de la serie de podcasts “Ley de acceso Justo al Habitat: 10 Años”, disponible en el siguiente link, y en una serie de audiovisuales que se emitirán por UNITV, el canal de televisión de la UNGS. Reese cuenta que todos estos materiales se distribuyen por los barrios y que son utilizados para motorizar debates. También, la revista de Urbanismo "Armar la ciudad" y el Observatorio del Conurbano, ambos del ICO, publicarán especiales sobre la cuestión.

Por Comunicación y Prensa UNGS

Lunes 19 de septiembre de 2022

El youtuber Mauro Albarracín (LESA), en la UNGS: “Ningún arroba te salva, hay que crear contenido genuino”

El popular youtuber del conurbano Mauro Albarracín, conocido como "LESA", fue entrevistado en vivo en los estudios de UNITV, el canal de televisión de la UNGS, en el marco del Ciclo "Relatos conurbanos", organizado por la Licenciatura en Comunicación del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, FM La Uni 91.7 y UNITV. “Lo más importante es crear contenido, genuino y constante, nadie se hace famoso por un arroba de un famoso, ningún arroba te salva”, aseguró, entrevistado por Cecilia Barros, graduada de la carrera de Comunicación de la UNGS.

Albarracín crea contenido audiovisual y en sus producciones muestra desde su mirada distintos aspectos del conurbano bonaerense. La conversación en la UNGS giró en torno a las representaciones mediáticas y las particularidades de la plataforma YouTube para la gestión de material audiovisual.

En la charla, contó que mientras estudiaba Comunicación, comenzó a incursionar en YouTube en busca de una salida laboral y también por un interés propio. “Me tenía más fe ahí”, dijo en la primera entrevista del Ciclo, titulada “De Laferrere al mundo”. Con 25 años, hoy LESA tiene más de 530 mil suscriptores/as en su canal LesAmateurs. También cuenta con otro canal y perfiles en Instagram y TikTok.

En la charla, contó que mientras estudiaba Comunicación, comenzó a incursionar en YouTube en busca de una salida laboral y también por un interés propio. “Me tenía más fe ahí”, dijo en la primera entrevista del Ciclo, titulada “De Laferrere al mundo”. Con 25 años, hoy LESA tiene más de 530 mil suscriptores/as en su canal LesAmateurs. También cuenta con otro canal y perfiles en Instagram y TikTok.

Sobre la cantidad de suscriptores y el éxito de sus canales, sostuvo que “lo más difícil es saber surfear sobre la ansiedad” y que en general, si bien advirtió que los consumos cambian y hay que estar siempre viendo qué busca la gente, él trata de hacer cosas que le gustan “más allá de los números”.

Se alejó de las acusaciones de sus “heaters” que consideran que romantiza el conurbano y ejemplificó con su audiovisual “Callejero fino”. También habló sobre su incursión en el género pornográfico, que, consideró, puede ser “una narrativa muy interesante” y agregó: “Siempre me gustó molestar a la gente”.

Sobre su marca registrada, el término “chorreante”, explicó que lo usa para adjetivar "algo que no se consigue en otro lugar del mundo, que se da por la variedad cultural que hay en el conurbano, producto de esa mezcla cultural”. Para Albarracín, el conurbano es un “bosque mágico, donde aparecen y desaparecen cosas” y remarcó que además de crear contenidos en estos barrios, elige y le gusta vivir ahí, donde nació. “Hay gente que no puede creer que alguien quiera vivir en el conurbano”, dijo.

“Tengo un público muy real, que intenta ser feliz, no juzga a los demás, como yo”, consideró y sobre el temor a la cancelación (que le quiten el apoyo en redes sociales), expresó: “Sí, a veces tengo miedo a ser cancelado, pero no podés vivir con miedo”.

La entrevista completa puede volver a verse en el canal de YouTube de UNITV. En el próximo encuentro del Ciclo, el lunes 3 de octubre a las 18, participarán integrantes de Conurbana Audiovisual.

Ley de Acceso Justo al Hábitat, 10 años: podcast, audiovisuales, dossier y encuentros

A 10 años de la sanción de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat (LAJH) en la Provincia de Buenos Aires, durante septiembre y octubre desde el Instituto del Conurbano (ICO) de la UNGS se estarán presentando una serie de materiales, entre ellos, un podcast, producciones audiovisuales y dossiers en publicaciones y revistas.

Además, desde el Instituto también participarán de una serie de jornadas en distintas localidades y la UNGS será sede de uno de estos encuentros, organizados desde el Estamento Universidades del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, que conforman distintas casas de estudio, entre ellas la UNGS, a través del ICO.

Las producciones y actividades apuntan a celebrar y reflexionar sobre las posibilidades y obstáculos en la implementación de la LAJH, que fue aprobada en noviembre de 2012 y establece el derecho de todos los habitantes de la Provincia a tener un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan su integración.

"El aniversario de la Ley es un momento propicio para el encuentro y el debate, para reforzar la movilización sobre un tema tan central como es la demanda por dignidad y justicia en las condiciones de vida", sostienen desde el ICO.

Producciones

Se encuentra disponible el podcast “Ley de acceso Justo al Habitat: 10 Años”, con reflexiones de especialistas sobre la ley, que fue resultado de largos debates y luchas desde distintos sectores. Los episodios se lanzan los martes y jueves. Por el momento, se encuentran publicadas nueve entrevistas, que tienen como protagonistas, entre otros, al docente de la UNGS Eduardo Reese, quien fue uno de los impulsores y redactores de la Ley.

Además, se presentarán una serie de audiovisuales y una de las emisiones de El Periscopio, serie de UNITV, el canal de televisión de la UNGS, estará dedicada al tema. También, la revista de Urbanismo "Armar la ciudad" y el Observatorio del Conurbano, ambos del ICO, publicarán especiales sobre la cuestión.

Encuentros

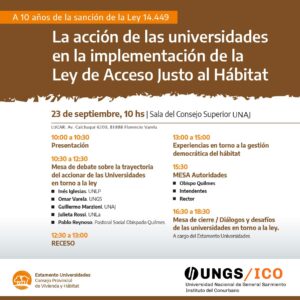

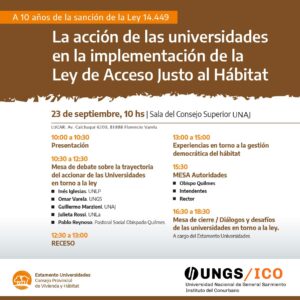

Por otro lado, en el marco de las jornadas “La acción de las universidades en la implementación de la ley de Acceso Justo al Hábitat”, se desarrollarán tres encuentros, organizados por las Universidades que integran el Estamento (UNGS, UNLP, UNAJ, UNMDP, UNS, UNICEN, UNLa, UNPAZ y UTN Trenque Lauquen).

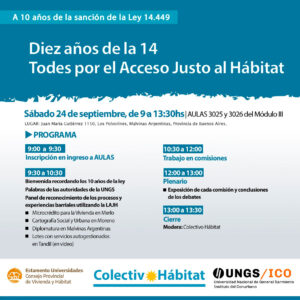

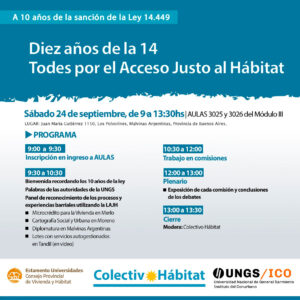

El primer encuentro de esta triada tendrá lugar el viernes 23 de septiembre en la UNAJ (Florencio Varela), enfocado en la acción de las Universidades y las experiencias de implementación de la Ley en el AMBA. El segundo se realizará el sábado 24 de septiembre en la UNGS (Los Polvorines), con la presentación de experiencias de aplicación de la Ley de organizaciones del Colectivo de Hábitat de la Provincia. El tercero será el 14 de octubre en la UNS (Bahía Blanca), donde se continuará discutiendo el rol de la Universidad en la implementación de la Ley 14.449 y conociendo diversas experiencias de acceso al hábitat en el interior de la provincia de Buenos Aires. La inscripción puede realizarse a través de este formulario.

En forma paralela, el 24, 25 y 26 de octubre tendrá lugar en Chapadmalal el encuentro “Políticas de acceso al hábitat en la PBA. A 10 años de la sanción de la Ley 14.449”, organizado por el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat. Esta actividad se realizará con el objetivo de discutir y poner en común políticas de acceso al hábitat en la provincia de Buenos Aires, así como experiencias de aplicación de la Ley. La inscripción puede realizarse a través de este formulario.

Agenda de actividades organizadas por el Estamento Universidades del Consejo

23 de septiembre | De 10 a 18 hs.

La acción de las universidades en la implementación de la ley de Acceso Justo al Hábitat

UNAJ. Av. Calchaquí 6200, B1888 Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

24 de septiembre | De 9 a 14 hs.

Experiencias de aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat y las organizaciones vinculadas al hábitat.

UNGS. Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires

14 de octubre | De 10 a 18 hs.

La Ley de Acceso Justo al Hábitat en la Provincia de Buenos aires. Más allá del AMBA.

UNSur. San Andrés 800, Altos de Palihue. Ciudad de Bahía Blanca.

Miércoles 14 de septiembre de 2022

Extensión Universitaria 2022 - Universidad, Cultura y Territorio | SPU

La Secretaría de Políticas Públicas (SPU) abrió la convocatoria para proyectos de Extensión Universitaria 2022 - Universidad, Cultura y Territorio entre el 12 de septiembre y el 13 de octubre de 2022. El objetivo principal de esta convocatoria es la articulación entre la universidad, la comunidad y el territorio, en el marco del rol social que cumplen las instituciones universitarias de gestión pública.

Equipos de trabajo

Se valora un equipo de trabajo multidisciplinario: Directorx, estudiantes universitarixs, una organización del territorio, a la cual la propuesta beneficiará. Dicho organismo tiene un representante que participa activamente.

Directores de proyecto

Corresponden a la Universidad Convocante y coordinan y dirigen en forma integral la formulación y ejecución del proyecto. Entre éstos: Secretarixs de Extensión Universitaria (o función equivalente), Titulares de Cátedra, Asociadxs, Adjuntxs, Jefxs de Trabajos Prácticos. Éste responde ante la SPU, y consulta, informa, comunica o presenta solicitudes.

Participación de cátedras en proyectos de Extensión Universitaria

• Para PROYECTOS CON TRAYECTORIA: la participación de al menos dos (2) cátedras como requisito excluyente.

• Para NUEVAS INICIATIVAS: No hay un mínimo de cátedras participantes como requisito excluyente, pero su incorporación al proyecto será ponderado.

Cada director de Proyecto presenta una (1) propuesta bajo su titularidad.

Estudiantes universitarixs

En ambas categorías de proyectos, deben participar al menos cuatro (4) estudiantes regulares.

Se especificará su rol y tareas a desarrollar, así como el impacto que su participación tendrá en su formación académica. Deben comprender todas las etapas de ejecución del mismo: planificación e implementación.

Lxs estudiantes contarán con una constancia de participación en un proyecto financiado por parte de la Secretaría de Extensión Universitaria.

Ejes temáticos*

- Economía popular

- Seguridad alimentaria

- Ambiente

- Género y sexualidades

- Ampliación y consolidación de derechos

- Cultura, comunicación y educación

- Cultura, Historia e Identidad Nacional y Latinoamericana

*Son no excluyentes y su selección debe estar justificada.

Categorías de proyecto

- Nuevas Iniciativas. Los equipos de trabajo son recientemente constituidos o sin experiencia previa. Preverán acciones de capacitación y fortalecimiento del equipo y las etapas de implementación.

- Proyectos con trayectoria. Incluye aquellas propuestas en desarrollo y experiencia previa en extensión. Preverán la sistematización de la experiencia. Se incluyen aquellas que han sido financiadas y propongan continuidad.

Acta Compromiso

La postulación de proyectos va acompañada de un aval o Acta Compromiso, firmada por al menos un organismo interesado en la implementación de la propuesta. Entre éstos se encuentran: Gobiernos Provinciales, Municipios, Entidades Intermedias, Cooperativas, Asociaciones Civiles, Organismos del Sector Público, Organizaciones Sociales. La organización especificará mediante el documento Ficha de Institución Vinculada la problemática a trabajar y el impacto esperado por la implementación del proyecto.

Financiamiento

El monto máximo a financiar por cada proyecto será de hasta $ 750.000.

Plazo de ejecución

- Doce (12) meses.

- Rendición de gastos e informe final: treinta (30) días posteriores a la finalización del tiempo de ejecución.

Capacitación

Nuevas iniciativas.

Aspectos generales de las instancias de capacitación:

- Contenidos específicos. Capacitación de todo el equipo en temas de incumbencia del proyecto; determinados por su problemática y contexto.

- Formulación de propuestas. Cuestiones de la formulación e implementación del proyecto: marco lógico, diagnóstico, objetivos, indicadores, cronograma de acciones, presupuesto, rendiciones, evaluación, registros, informe técnico.

- Extensión Universitaria. La extensión como función sustantiva de la universidad, su vínculo con la docencia e investigación (integración de funciones) y las posibilidades de fortalecimiento de aptitudes profesionales y el rol social de la universidad.

Proyectos con trayectoria.

La inclusión de instancias de formación son consideradas al momento de la evaluación.

Cierre del proyecto

Etapas.

Obligatorias para los Proyectos con Trayectoria.

- Evaluación de las actividades y resultados obtenidos.

- Rendición de gastos. (Pautas de la Resolución Ministerial N° 600/21)

- Presentación del informe técnico final a través del Gestor de Informes de la Plataforma SIU.

- Presentación de un Trabajo Académico: paper, working paper, ensayo, ponencia, estudio de casos.**

**OPCIONAL para las Nuevas Iniciativas.

Sitio web de carga

La carga online de proyectos se realiza en: http://extension.siu.edu.ar/2022

Consultas

Importante

Lxs IDs interesadxs en participar, pueden solicitar al mail de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social (secretariadtys@campus.ungs.edu.ar) un documento conteniendo la guía del formulario en formato editable.

Material

Domingo 11 de septiembre de 2022

Mentiras, números y realidad | A. López Acotto, C. Martínez y M. Mangas en El cohete a la luna

En un artículo de opinión publicado por El cohete a la luna, los investigadores docentes del Instituto del Conurbano de la UNGS Alejandro López Acotto, Carlos Martínez y Martín Mangas analizaron las continuidades y rupturas en los resultados de las políticas económicas entre 2003 y 2022.

Los investigadores destacan la importancia de "revisar el comportamiento de las variables en un período un poco más largo de tiempo (que 2012-2022) para poder identificar claramente los resultados de las diferentes políticas económicas".

"También es imprescindible agregar otras variables que explican más y mejor los avatares de la realidad socioeconómica", aseguran, ya que, agregan, "cuando se hace eso, los resultados son contundentes e inapelables".

Leer la nota completa

El cohete a la luna | 11 de septiembre de 2022

Mentiras, números y realidad

Sábado 10 de septiembre de 2022

Estudiantes de la UNGS visitaron el Museo Nacional de Bellas Artes

Estudiantes del Profesorado en Lengua y Literatura de la UNGS visitaron el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de Buenos Aires, y recorrieron las distintas muestras permanentes, con foco en las obras pertenecientes al romanticismo y sus expresiones en Europa y América, que se corresponden con su objeto de estudio. La estudiante Agustina Gómez realizó una crónica sobre la visita:

El sábado 10 de septiembre, lxs estudiantxs que estamos actualmente cursamos el Seminario de investigación en lingüística y literatura "Escritorxs, agitadorxs e intelectuales: itinerarios románticos, europeos y americanos", tuvimos la posibilidad de asistir al Museo Nacional de Bellas Artes para contemplar las muestras que se encuentran en exhibición permanente. La primera inauguración del MNBA data de 1896 y desde entonces su objetivo fue promover un espacio que albergue obras nacionales y extranjeras de variados períodos históricos. Su patrimonio está estimado en más de 12.000 piezas. Actualmente, el Museo se encuentra dirigido por Andrés Duprat como director ejecutivo y por Mariana Marchesi como directora artística.

Si bien todas las muestras eran interesantes, enfocamos nuestro recorrido en la planta baja del Museo que se corresponde con nuestro objeto de estudio: el romanticismo y sus diferentes expresiones en Europa y América, pero también tuvimos la posibilidad de observar expresiones artísticas de otros períodos, entre las que sobresale la colección precolombina. El primer piso presenta obras más contemporáneas, pertenecientes en general a las diferentes corrientes vanguardistas.

Las muestras exhiben diferentes recorridos que combinan la pintura y la escultura, telares y bocetos, entre otros. Uno de nuestros objetivos era visitar las salas que exhiben la colección Guerrico. En esta muestra se recrea la disposición de la colección en el salón familiar de los Guerrico, ubicado en Corrientes. Manuel José (padre) y José Prudencio (hijo) tuvieron una gran influencia en los inicios del coleccionismo y en la difusión de obras artísticas en Argentina. Esta colección incluye obras del siglo XVII en adelante y ofrecen un registro del afán europeísta de las élites ilustradas argentinas. Las pinturas de esta colección ofrecen imágenes de un mundo extraño pero que ha sido apropiado por medio de la función cultural del salón que acumula una extraña diversidad: paisajes, animales y escenarios que se remontan, en general, a la Europa de la incipiente modernidad, pero también deidades paganas, personajes bíblicos, criadas haciendo sus quehaceres, retratos de los coleccionistas. Además de la variedad de técnicas, ya sea en pintura, esculturas u otros objetos artísticos y domésticos, como mates y peinetas.

Otro espacio sobresaliente de nuestra visita fue la sala de arte argentino del siglo XIX. Tuvimos el placer de poder observar obras muy reconocidas como “La vuelta del malón” de Ángel Della Valle, obra a la que hemos hecho distintas referencias en clase. Se trata de una obra inmensa (186,5 x 292 cm) en la cual es necesario detenerse unos minutos para poder contemplarla en toda su extensión. Tiene una gran cantidad de detalles que exigen a unx observadorx, como el efecto reluciente de los trofeos de guerra que se lleva el malón y cómo se contrapone con las figuras de los indios y los caballos, inmersos en el barro. Por otra parte, la expresividad del ojo del caballo que lleva al jefe del malón: en él parece observarse el sufrimiento, una denuncia de las atrocidades cometidas. También cabe resaltar los focos de incendio detrás de la escena principal, el humo que proviene de los pueblos y traza el camino que hizo el malón. Es una obra sublime que narra con gran complejidad una historia a través de una escena.

Del otro lado del piso, las salas presentan diferentes obras europeas de los siglos XVII a XIX. Una de ellas está marcada por el contraste entre la figura de los intelectuales y la nobleza. A la izquierda, “Un matemático” del pintor italiano Luca Giordano. El retrato es cautivador en la combinación de la oscuridad (en sus ropas, el fondo) con la luz que permite observar su rostro. Su aspecto desgarbado, avejentado, casi cadavérico, contrasta con las figuras joviales y visualmente más ”bellas” de los retratos nobles. Un ejemplo de esto es el “Retrato de la Condesa de Goldstein” del holandés Jacob van Loo. Toda su figura destaca y es el centro de la pintura, desde su rostro terso y colorido, hasta sus ropas resplandecientes e impecables.

Por último, otro recorrido interesante es un pasillo paralelo a esta sala, dónde las pinturas representan diferentes paisajes y la oposición se da en la paleta de colores. Mientras un extremo presenta ambientes más vívidos, dónde los colores son brillantes y estridentes; el otro extremo presenta ambientes más oscuros y turbulentos. La escala de grises y azules permite destacar la ferocidad de la naturaleza.

Agradecemos la oportunidad brindada de poder asistir al Museo Nacional de Bellas Artes y observar en conjunto cómo se interpretó el romanticismo en diferentes momentos y lugares. Esperamos tener la posibilidad de realizar más salidas educativas que enriquezcan nuestra carrera.

Sábado 10 de septiembre de 2022

“Se juntó el odio a Cristina con un desprecio por la cosa pública” | Eduardo Rinesi en AM 530 y Télam

"No estamos preparados para pensar que 40 años después de iniciado un ciclo que empezó diciendo ´Nunca Más´ a estas barbaridades, alguien pudiera tirarle, a 15 centímetros del rostro, dos tiros a la Vicepresidenta”, aseguró el investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano Eduardo Rinesi, en una entrevista en AM 530 Somos radio, reproducida por la Agencia Télam.

El politólogo analizó y reflexionó sobre la situación actual tras el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández.

Leer la nota completa

Am 530 y Télam | 10 de septiembre de 2022

“Se juntó el odio a Cristina con un desprecio muy grande por la cosa pública”

Jueves 8 de septiembre de 2022

La historia de la revista Billiken y las dinámicas familiares de 1920 | Paula Bontempo en Radio Nacional

En radio Nacional, la profesora de la maestría en Historia Contemporánea de la UNGS Paula Bontempo habló del libro “Familias e infancias en la historia contemporánea. Jerarquías de clase, género y edad en Argentina”, realizado por un equipo de trabajo colectivo que "se propuso pensar las dinámicas familiares atravesadas por diferentes dimensiones, entre ellas las jerarquías de clase, género y edad en la Argentina”, destacó Bontempo.

Un capítulo del libro está dedicado a la revista infantil Billiken, la cual estuvo 100 años a la venta, publicada por primera vez en 1919 por Constancio C. Vigil. La misma, en un principio, “no estaba pensada para la escuela a pesar de ser una revista infantil con éxito para un mercado de consumo inexplorado en las primeras décadas del siglo XX”, manifestó la autora del mismo.

Sumado a eso, habló de los procesos de democratización en desarrollo de aquella época, reflejados en las consideraciones de los nuevos mercados con un público anteriormente ignorado.

Escuchar la nota completa

Radio Nacional | 8 de septiembre de 2022

La historia de la revista Billiken y las dinámicas familiares de 1920

Miércoles 7 de septiembre de 2022

Ferias en foco

El pasado 10 de agosto se presentaron los primeros avances del proyecto de extensión universitaria Programa de fortalecimiento de espacios de ferias desarrolladas por organizaciones sociales del territorio, cuyo objetivo es mejorar y consolidar tres ferias comunitarias gestionadas por organizaciones del Consejo Social. Se trata de: la Feria Manuelita, de la Sociedad de Fomento Unión de Familias Obreras y la Mutual 6 de agosto (San Miguel); la Feria Primavera, de la Mutual Primavera (José C. Paz); y la Feria EnAcción, del EnAcción (Los Polvorines).

Durante los primeros meses de 2022, el equipo de este proyecto, conformado por investigadores-docentes, no-docentes, graduadxs y estudiantes de diferentes carreras de la UNGS, han estado trabajando con lxs referentes de cada una de las ferias para el reconocimiento y relevamiento de sus características, problemáticas e intereses. Este proceso corresponde a la primera etapa del desarrollo del proyecto. Durante el encuentro se presentó el diagnóstico, dando lugar a consultas y comentarios en relación al funcionamiento de las ferias, la comercialización de productos y la circulación de saberes. Asimismo se priorizó la palabra de lxs referentes de las ferias, quienes sumaron datos, experiencias y anécdotas.

Se destaca la importancia de las propuestas culturales para la visibilización de las ferias y la variedad de la oferta de actividades. Por su parte, Daniel Maidana, profesional con gran trayectoria en el campo de la Economía Popular y Solidaria, propuso pensar a las ferias como tecnología social, donde se configura un determinado tipo de vínculos entre las personas mediados por el consumo, así como las características sociales que se arman alrededor de ellas. Por otro lado, se planteó la importancia de la construcción de indicadores que permitan traducir el diagnóstico y medir el fortalecimiento de las ferias y el impacto del proyecto a futuro.

Enlaces relacionados