Novedades Vinculación

Lunes 20 de diciembre de 2021

Programa PARES. Primera capacitación para cooperativas en gestión administrativa

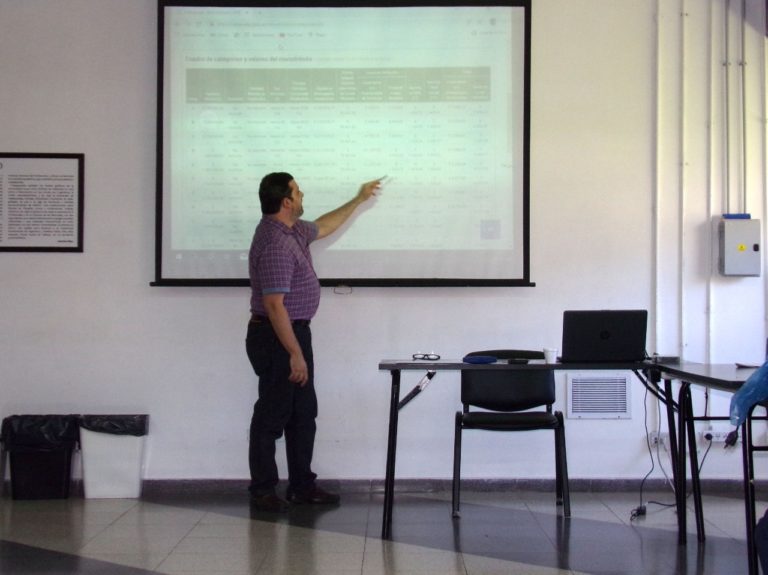

El martes 14 de diciembre se realizó una capacitación a cinco cooperativas y grupos precooperativos en gestión administrativa, a cargo del docente de la UNGS Martin Mangas, quien presentó algunas herramientas para enfrentar los primeros desafíos para la formalización de sus emprendimientos asociativos.

Participaron de la capacitación precooperativas que forman parte del recientemente creado Registro de Proveedores PARES de la UNGS, entre ellas las trabajadoras de Danger (centro de copiado de la UNGS), la cooperativa Ladrirek (ladrillos ecológicos de Malvinas Argentinas), Hilo y Puntada (cooperativa textil), Mujeres por la igualdad y equidad en el trabajo, Cuartel V Trabaja (servicios de mantenimiento).

También participó de la actividad Lucas Cáceres, Director de Fomento al Cooperativismo del Municipio de Malvinas Argentinas. Coordinaron la actividad Agustin Segesdi y Walter Santucho del equipo del PARES. En la apertura y cierre de la jornada participaron Inés Arancibia, secretaria de Desarrollo Tecnológico y Social, y Valeria Costanzo, directora de Vínculos con la Comunidad.

La presentación de Mangas propuso la siguiente pregunta disparadora: ¿Qué cosas debemos hacer, desde un amplio punto de vista administrativo, para estar en condiciones de proveer bienes y servicios al Estado o a la Universidad? El intercambio con los y las participantes recorrió aspectos como la historia de los procesos de conformación cooperativa y los desafíos de la organización asociativa de la producción y los servicios.

También se presentaron las características principales de las dimensiones de la gestión cooperativa: administrativa, comercial, contable, impositiva y financiera. Se destacó el valor del último punto del Programa en el marco del Programa PARES, donde Martin puso énfasis en la necesidad de tener en cuenta los requisitos para acceder al sistema de compras público.

Durante el intercambio con los y las participantes se compartieron las dificultades en la gestión de las matrículas en el INAES y la necesidad de poder contar con las facilidades de la actual digitalización de documentos y trámites en línea.

La capacitación tuvo muy buena aceptación por parte de los y las participantes, teniendo en cuenta que muchas de sus cooperativas están en instancias gestión inicial, en las que el fortalecimiento administrativo, productivo y grupal son fundamentales para poder ampliar los canales de venta necesarios para sostener sus puestos de trabajo y desarrollar sus cooperativas a fin de que puedan incluirse en el sistema de compras público cómo proveedores del Estado.

El aporte de Mangas, constituye la primera actividad del ciclo de espacios de fortalecimiento del Programa PARES que continuará en 2022.

Viernes 17 de diciembre de 2021

Cierre del Taller “Reciclando con Inclusión”

El día 6 de diciembre de 2021 se realizó en el Aula 103 del Campus de la UNGS un intercambio de experiencias en el marco de la finalización de la capacitación “Reciclando con Inclusión” realizado en vinculación con la organización Libertate.

El Taller Reciclando con Inclusión dirigido a mujeres con discapacidad propuso trabajar tècnicas de reciclaje con distintos materiales y es parte de una propuesta más amplia en la que Libertate en conjunto con otras instituciones de Malvinas Argentinas, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social, se articulan para promover el acceso a derechos y la inclusión laboral de mujeres con discapacidad.

Se encontraron presentes las participantes del taller Reciclando con Inclusión que recibieron becas del Programa JIS: Jóvenes por la Inclusión Laboral de la Universidad, dirigidas a acompañar procesos de inclusión sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, mujeres, TTT y discapacidades.

Asimismo, en la reunión se evaluaron alternativas de autorganización del grupo de mujeres realizándose un intercambio con representantes de Danger, la cooperativa a cargo de la fotocopiadora de la UNGS e integrantes del Programa PARES (Proveedores Asociativos Regionales y de la Economía Social) desde donde se viene acompañando el proceso de formalización de esta forma organizativa. También participaron de este intercambio, el emprendimiento Aquí me Planto formado por personas con discapacidad, entre ellas estudiantes de la UNGS, la Dirección de Discapacidad del Municipio de Malvinas Argentinas, el área de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria de Carrefour Argentina, compañeras del Programa de Políticas de Géneros -PPG- y de la Secretaría de DTyS.

En el encuentro se confirmó la voluntad de seguir trabajando en conjunto y continuar pensando en nuevos modos de vincularse y tejer redes entre las distintas instituciones.

Lunes 20 de diciembre de 2021

Podcast, las infancias y adolescencias de la crisis a 20 años del 2001

A dos décadas del 2001, FM 91.7 La Uni presenta el podcast “Memorias del 2001: Las infancias de la crisis”, que recupera las experiencias de personas que vivieron la crisis social ocurrida en Argentina en ese año durante sus infancias y adolescencias en el conurbano bonaerense.

La producción especial de la radio de la UNGS contiene relatos en primera persona de graduados, graduadas, trabajadores y trabajadoras de la UNGS y de otras universidades públicas que cuentan cómo vivían antes del estallido siendo parte del 60% de pobres que había en el país, las imágenes que tienen del 19 y 20 de diciembre del 2001 y cómo cambiaron sus vidas tras lo ocurrido.

Se puede escuchar en spotify y en youtube.

Domingo 19 de diciembre de 2021

Crisis del 2001 en Argentina: Los sentidos de una conmoción | Eduardo Rinesi en Página 12

"En relación con los sonoros hechos de mayo de 1968 en París, Michel de Certeau se preguntó una vez: ¿cómo pensar la conmoción cuando las categorías con las que pensamos forman parte de lo que se conmovió? Algo de eso ocurrió por aquí a fin de 2001, y es posible que sea justo por eso, justo a causa de esa conmoción o ese derrumbe, no solo de un gobierno insensible, incompetente y conservador, sino de un cierto modo de pensar las cosas, que la propia “cosa” que aquí se trata de pensar se nos haya vuelto, todo a lo largo de estos años, tan inapresable".

Estas palabras son parte de un artículo de opinión del investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS Eduardo Rinesi, que publicó el diario Página 12 al cumplirse 20 años de una de las más profundas crisis sociales y económicas que se vivió en Argentina.

Artículo completo

Viernes 17 de diciembre de 2021

Maldacena sobre la conjetura que lleva su nombre: “Pensé que era interesante, pero no me di cuenta de las repercusiones que iba a tener”

“Pensé que era interesante, pero no me di cuenta de las repercusiones que iba a tener”, dijo el físico Juan Martín Maldacena sobre la conjetura que lleva su nombre, en la entrevista en vivo organizada en el marco del ciclo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Instituto de Industria (IDEI) de la UNGS.

- ¿Qué es la conjetura o dualidad Maldacena y por qué te hizo famoso?

- Relaciona las teorías de la gravedad con teorías similares a las teorías de la física de partículas. Dice que una teoría de la gravedad en cierto espacio, que son espacios con curvaturas negativas, es igual a una teoría que vive en las fronteras, en una región muy lejos de ese espacio, pero que es una teoría puramente de partículas. La relación tiene la particularidad de que problemas sencillos de un lado se transforman en cosas complicadas del otro. Entonces, si uno asume que existe esa igualdad, uno puede resolver de forma sencilla ciertos problemas complicados.

El físico argentino radicado en Estados Unidos contó que la teoría “fue y sigue siendo útil para entender algunos problemas conceptuales de la gravedad y de los agujeros negros, por ejemplo, y para analizar ciertos problemas que aparecen en teorías de partículas”.

El físico argentino radicado en Estados Unidos contó que la teoría “fue y sigue siendo útil para entender algunos problemas conceptuales de la gravedad y de los agujeros negros, por ejemplo, y para analizar ciertos problemas que aparecen en teorías de partículas”.

- Ya pasaron 24 años de su publicación ¿Qué pasó en este tiempo con la conjetura?

- Es una conjetura con más y más evidencia, probarla totalmente por ahora es imposible porque hay uno de los lados de la teoría que no está definido matemáticamente, la teoría de la gravedad. Pero se han verificado ciertos aspectos importantes de esta relación, es una relación matemática de dos tipos de teorías, uno puede hacer una cuenta empezando por una teoría o por la otra y ver si dan lo mismo.

Desde el Instituto de Estudios Avanzados (IAS, según sus siglas en inglés), de Princeton, en el que trabaja desde 2001, Maldacena respondió las preguntas de investigadores, docentes, estudiantes y aficionados a la física que participaron de la entrevista en vivo. Entre el atento auditorio virtual también estaban sus padres.

Maldacena comenzó a estudiar física en 1986 en la Universidad de Buenos Aires y dos años más tarde ingresó al Instituto Balseiro, donde se acercó a los agujeros negros y a la teoría de cuerdas. Realizó su doctorado en la Universidad de Princeton, su posdoctorado en la Universidad Rutgers y en 1996 se convirtió en el profesor vitalicio más joven de la historia de Harvard. Desde hace 20 años trabaja en el IAS, el mismo Instituto en el que trabajó Albert Einstein.

- ¿Qué sabias de las teorías de cuerdas cuando comenzaste la universidad? ¿Habías escuchado hablar de eso antes?

- No, no había escuchado de eso antes. Había escuchado hablar de partículas elementales y de la física en general. Me interesó saber qué era eso de la física. Estaba dudando en estudiar física o ingeniería y me decidí estudiar física para ver de qué se trataba. Y así fui continuando con la física y seguí.

-¿Cómo decidiste enfocarte en el estudio de los agujeros negros?

- Son objetos interesantes que la teoría de la relatividad predice. Se producen cuando hay mucha materia en una parte muy pequeña del espacio, colapsa el espacio en un agujero negro. Un agujero negro tiene en su interior un universo en contracción, lo opuesto al Big Bang. La materia está tan concentrada que se convierte en una singularidad, es como que parte del espacio tiempo colapsa dentro del agujero negro y la teoría de la relatividad general deja de ser válida dentro de esa singularidad.

Durante el encuentro Maldacena también dijo que “la razón principal para estudiar la gravedad cuántica, la teoría de cuerdas, es entender el principio del Big Bang”, y remarcó: “Ese problema todavía estamos bastante lejos de entenderlo, entonces hemos tratado de entender otros problemas, por ejemplo, el de las propiedades dentro de los agujeros negros. Si uno logrará entender completamente la singularidad de los agujeros negros, como dentro del agujero negro hay como un universo en contracción, quizá uno pueda también entender lo opuesto, que es el universo en expansión. Pero ese es el programa a un largo plazo”.

Hoy Maldacena trabaja en el estudio de modelos simplificados dedicados a la materia condensada: “Hay un tipo de modelos que fue sugerido por investigadores que se dedican a la materia condensada que son relativamente sencillos, quizá los grados de libertad cuánticos más sencillos que se podrían imaginar, que son los fermiones de Majorana. Si estos interactúan en forma medio al azar entre sí, genera algo parecido a una teoría de gravedad. No es exactamente una teoría de gravedad pero tiene muchos aspectos similares”.

A lo largo de su carrera Maldacena ha recibido números premios y reconocimientos. En 2019 fue uno de los tres científicos que distinguidos con la Medalla Galieo Galilei, en 2018 recibió la prestigiosa Medalla Lorentz, en 2012 fue uno de los ganadores de la primera edición del Premio Yuri Milner a la Física Fundamental -del que donó parte al Instituto Balseiro para la creación de un programa de profesores invitados. También en 2012 fue reconocido con la Medalla Einstein y en 2008 con la Medalla Dirac. Maldacena es miembro de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, sus siglas en inglés), la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y La Sociedad Estadounidense de Física, entre otras asociaciones científicas.

El ciclo

Organizado por la Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología (MGCTI) y el Área de Ciencias y Tecnologías Básicas y Aplicadas del IDEI, el ciclo de conferencias “Los desafíos de la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en tiempos de pandemia” contó con la participación de cerca 350 asistentes virtuales.

“Su objetivo es construir un espacio de reflexión, debate e intercambio entre científicos y científicas, tecnólogos y tecnólogas, gestores tecnológicos, docentes, estudiantes de grado y de posgrado, y referentes del sistema científico y tecnológico argentino”, explicó Javier Cantero, investigador docente del IDEI y coordinador de la MGCTI.

El ciclo comenzó el 6 de mayo y contó con las exposiciones de Ingomar Allekotte, gerente del proyecto Auger e investigador CNEA/IBalseiro, Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en CTI del MinCyT, Verónica Garea, directora ejecutiva de la Fundación INVAP, Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería en Energía de la UNSAM, Walter Pengue, ingeniero agrónomo e investigador docente de la UNGS, y en el cierre fue la entrevista con Maldacena.

"Hay muchos temas para debatir y ponerlos en el dominio público y es importante que los trasmitan fuentes fidedignas", dijo el físico Eduardo Rodríguez, investigador docente y coordinador del Área de Ciencias y Tecnologías Básicas y Aplicadas del IDEI. También destacó las posibilidades que ofrece la virtualidad al ampliar el alcance a múltiples destinatarios y remarcó sobre la elección de temas y conferencistas. El ciclo de conferencias continuará en 2022.

Por Comunicación y Prensa UNGS

Viernes 17 de diciembre de 2021

Taller de capacitación para autoridades de los centros de salud de Tigre

El pasado 14 de diciembre de 2021, en el Centro Universitario de Tigre, se llevó a cabo un encuentro de capacitación para las autoridades de los Centros de Salud del municipio sobre el Enfoque Territorial en Salud. Una actividad que se encuadra en el acuerdo de articulación entre la Municipalidad de Tigre y la Universidad Nacional de General Sarmiento.

El taller fue coordinado por la Dra. María Crojethovic, responsable de la Licenciatura en Política Social, y Coordinadora de la Diplomatura de Gestión de Políticas de Salud en el Territorio, la Mgter. Ana Ariovich y Mgter. Carlos A. Jiménez, profesores de las mencionadas Licenciatura y Diplomatura.

Dicha actividad tuvo como propósito problematizar junto al equipo de trabajadores/ras y gestores/as del municipio, las problemáticas socio-sanitarias en el territorio. Este enfoque territorial propuesto sobre la mirada de la salud pública, forma parte de la agenda de investigación y formación del equipo (*), por lo que también se trabaja en la Diplomatura de Gestión de Políticas de Salud en el Territorio, la cual forma profesionales del campo de la salud desde hace 6 años.

(*) Con más de quince años de trayectoria, el equipo de Diseño y Gestión de Políticas de Salud del Instituto del Conurbano investiga las políticas de salud pública en el territorio y realiza a la vez, actividades de vinculación con distintos municipios. En la actualidad y en el marco del proyecto “La relación central/local en la política sanitaria en el conurbano bonaerense: continuidades y cambios en el papel de los gobiernos locales” dirigido por la Dra. María Crojethovic y co-dirigido por la Mgter. Ana Ariovich.

Miércoles 15 de diciembre de 2021

"El trueque constituyó la posibilidad de recrear vínculos sociales" | Susana Hintze en Tiempo Argentino

La investigadora docente del Instituto del Conurbano de la UNGS Susana Hintze se refirió a la práctica del trueque, en un artículo publicado por el diario Tiempo Argentino.

En diálogo con el periodista Gustavo Sarmiento, la editora de Trueque y economía solidaria de Ediciones UNGS aseguró: “Asociado a valores de reciprocidad, solidaridad, autogestión, responsabilización colectiva, construcción de relaciones de confianza -en oposición a un sistema de descarnada competencia, estéril e incapaz de ofrecer alternativas para el conjunto de la sociedad- la experiencia es definida en sus inicios como una ‘reinvención del mercado’, que propone un nuevo posicionamiento frente al modelo económico vigente y una nueva forma de vivir en sociedad”.

Nota completa

Miércoles 15 de diciembre de 2021

Reflexiones al cumplirse 20 años de las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001

En un nuevo documento de coyuntura del Área de Política del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, Camila Cuello, becaria doctoral de CONICET con sede en la Universidad, analiza las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina.

Los hechos "irrumpieron en la trama de relaciones políticas, económicas, sociales y culturales preexistentes y evidenciaron no solo el fin de un ciclo, sino también el comienzo –o la redefinición– de nuevas formas de aparición de la política", inicia el documento.

Para Cuello, "pensar sobre el 19 y 20 requiere dar cuenta al mismo tiempo, tanto de la novedad que albergan los cacerolazos y la ocupación de los espacios públicos al son del 'Que se vayan todos, que no quede ni uno solo', como de los procesos que preceden a ambas jornadas pero que no pueden explicarlas causalmente".

Así, según la autora de ¡Que se vayan todos! de Ediciones UNGS, "el 19 y 20 como acontecimiento es el estallido de una crisis que conecta lo fragmentado: el devenir del largo ciclo de protestas que se inició con los piquetes a mediados de la década de los noventa en Salta y Neuquén; la reacción de los ahorristas frente a la imposición del corralito a principios del mes de diciembre y el vertiginoso aumento de los saqueos a lo largo de todo el territorio nacional".

La licenciada en Estudios Políticos concluye que "las manifestaciones de diciembre no constituyeron solo la reacción a un determinado orden institucional –ya sea en contra de los partidos políticos, la clase política o los sindicatos- sino que expresaron la aparición de nuevas formas de la política, pusieron en escena el poder contenido en la aparición de los actores a la luz de lo público que sortean y cuestionan los canales tradicionales de la representación para dar lugar a nuevas experiencias de participación democrática".

De cara al futuro, Cuello cierra con una reflexión: "Una lectura atenta de los devenires del 2001 debe tanto morigerar el tono celebratorio que nos ubicaba en la antesala de la revolución, como reconocer que el avance de las derechas conservadoras y neoliberales de los últimos años puede ser también un efecto derivado de aquel acontecimiento".

Documento de coyuntura Nº 28 "De vuelta a la revuelta. A 20 años del 2001", por Camila Cuello

Miércoles 15 de diciembre de 2021

Actas con firma digital: la UNGS es la primera universidad en implementarlas

En el segundo semestre de 2021, se puso en marcha en la UNGS el sistema de actas digitales. Las actas son el registro de calificaciones de las asignaturas dictadas en las universidades que, hasta la implementación de esta nueva modalidad, eran rubricadas de forma presencial por las y los docentes. La UNGS es la primera universidad del sistema nacional en instrumentar esta herramienta. A partir de esta incorporación, las actas son generadas desde el SIU Guaraní (sistema de gestión que registra y administra las actividades académicas de las universidades) y validadas con firma digital mediante el uso de un dispositivo criptográfico avalado (token) y resguardadas en el Sistema de Información Universitaria (SIU) Guaraní.

El contexto de pandemia y aislamiento social constituyeron una oportunidad para avanzar con esta iniciativa. La mayoría de los procedimientos de la UNGS se hallaban en papel, algo que constituía una debilidad en distintos órdenes. Ya antes de la crisis sanitaria, el crecimiento de la oferta formativa y del número de docentes dificultaba el registro de la firma en papel. En una primera instancia, frente al ASPO, se implementó excepcionalmente un registro que se enviaba por mail, pero dicho procedimiento no contemplaba la utilización de métodos de certificación digital para la rubricación de las actas oficiales de los registros académicos de estudiantes, lo que impidió su validación final y resguardo en los libros correspondientes. Por ello, y frente a la extensión de la cuarentena y con la actualización en junio de este año a la versión SIU Guaraní 3.19 que tiene, entre otras funcionalidades, el cierre y certificación de actas de manera digital se trabajó aceleradamente en el desarrollo de las actas con firma digital.

“Nuestros procedimientos académicos están concatenados. No implicaba solo resolver la situación con las actas, esta incorporación impacta además en las trayectorias de nuestros estudiantes y en la emisión de títulos (algo que también fue de vital importancia para el sistema universitario durante la pandemia). Esto nos aporta mejoras en distintos niveles”, explica la secretaria Académica de la UNGS Natalia González.

Desde la Secretaría Académica se trabajó en conjunto con las secretarías académicas de los cuatro Institutos de la UNGS, la Dirección de Gestión Académica, a través del Departamento de Estudiantes y Docentes (DEyD - unidad que lleva el registro de las actas), y con las y los docentes, actores fundamentales para la implementación de esta iniciativa.

La firma digital se implementó en el grado, pregrado, posgrado y formación continua, con el objetivo de que esta incorporación tuviera impacto en todos los niveles de formación. Entre las ventajas que ofrece esta herramienta se destaca que la o el docente ya no tiene que acercarse físicamente en un día u horario específico a registrar su firma, ni cerrar actas, sino que puede hacerlo desde su propia computadora.

Realizar las actas a través del SIU Guaraní constituye un resguardo fundamental, ya que estos documentos son preservados por el propio el sistema. La gestión se realiza a través de UNGS Activa, el portal de acceso al campus virtual y a servicios e información de la Universidad, que funciona como aplicación de celular o desde cualquier navegador web. El o la docente debe iniciar sesión (loguearse) en este portal, para poder establecer la firma digital.

Para implementación de esta herramienta se llevaron a cabo webinares, capacitaciones, videos con tutoriales. Una vez implementado, fue esencial el acompañamiento y el asesoramiento permanente tanto desde el área de sistemas (DGSyTI) como del DEyD, a través de un sistema de asistencia via mail y hangout. Todo este acompañamiento generó una recepción muy positiva en la comunidad docente, que permitió incluso cerrar actas atrasadas. En la finalización de este primer período de puesta en práctica se alcanzaron a cerrar 800 actas, que comprenden a 9000 estudiantes y a 900 docentes.

La experiencia de implementación de actas digitales en la UNGS fue presentada en el Taller Anual SIU 2021 por la secretaria Académica Natalia González, la directora general de Sistemas y Tecnologías de la Información (SyTI) Analia Barberio e integrantes de sistemas que participaron en el proceso. En esa oportunidad, Barberio sostuvo que la iniciativa “es parte del fuerte compromiso de la UNGS con la transformación digital, que se inició con el desarrollo e implementación del Sistema Único Documental (SUDOCU)” y destacó el rol de las autoridades de la Universidad en la decisión técnica e institucional de avanzar con esta nueva herramienta”.

En el marco del Taller y como balance de la experiencia Guillermo Diorio, coordinador general del SIU, expresó: “las calificaciones de una universidad son la columna vertebral de la institución. Incluso para nosotros que somos especialistas en tecnologías nos parece vertiginoso ir a un esquema totalmente digital, así que celebramos este valiente y fundamental paso que dio la UNGS.”

En los siguientes links se pueden ver las distintas instancias de presentación y capacitación llevadas adelante para la implementación de esta iniciativa.

Webinar: ver aquí

Tutorial: ver aquí

Taller SIU 2021: ver aquí

Martes 14 de diciembre de 2021

Transformar los espacios y abrir el camino

De manera presencial y con mucha alegría, se realizó en el microcine del Multiespacio cultural de la UNGS el cierre y entrega de diplomas del Taller TRANSformar, un programa formativo y educativo para personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias (TTTNB) impulsado por la Universidad con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo, posibilitar el acceso a puestos mejor calificados e incluso a que obtengan su primer trabajo formal.

“Nos encontramos en un lugar que nos cobijó, tratando de hacer lugares menos hostiles, con más posibilidades, pensarnos de otra manera y, como decíamos en cada encuentro, tratando de transformar esos espacios para algo mejor, algo transformador”, aseguró en el cierre Carolina Chávez, integrante del Servicio de Intermediación Laboral de la UNGS y codirectora del Taller, que fue recibido con mucho interés y superó expectativas: más de 30 talleristas, que cursaron bajo la modalidad online y/o presencial, obtuvieron su diploma en esta primera edición y además distintos representantes empresarios y de instituciones ya manifestaron su interés en ofrecerles puestos de trabajo.

La propuesta fue impulsada desde la Secretaría General bajo la dirección de Sergio Vera, con financiamiento del Fondo Estímulo y desarrollada en consonancia con los Lineamientos para la inclusión Travesti, Transexual y Transgénero (Resolución CS N° 7878). El proyecto sienta un precedente en la Universidad por la importante cantidad de trabajadores y trabajadoras no docentes de distintas áreas que se entusiasmaron y participaron en su armado y desarrollo. Además, el equipo de trabajo también estuvo conformado por estudiantes y graduadxs no binarios y recibió el acompañamiento de integrantes del Programa de Políticas de Género y de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social de la UNGS.

Violeta Alegre, docente del Taller y de la Diplomatura de Géneros, Políticas y Participación de la UNGS, consideró a este programa como “un primer paso” en una universidad pública, del conurbano, que les permitió “tomar la palabra”. La titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y cofundadora de la colectiva Lohana Berkins reflexionó: “Nos cuesta transitar los espacios públicos, las universidades, las instituciones en general y tener las agallas de hacerlo. Es una revolución que siento que damos en cada momento porque hay miradas acusadoras, hay violencia. Tenemos que estar con la ley de identidad de género bajo el brazo explicando cómo nos sentimos, cómo somos”. Así, instó a motivar a otras personas a que transiten y ocupen estos espacios.

Chávez y Alegre conformaron la pareja pedagógica que acompañó a quienes realizaron el Taller, el cual contó con las participaciones especiales de Alba Rueda, subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación e investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini; Sebastian Zoroastro, docente de la Diplomatura en Géneros de la UNGS y analista principal en trabajo, géneros y diversidad sexual del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Marika Combativa, activista y promotora en géneros y derechos humanos LGBTI+ y estudiante de psicología de la Universidad de Buenos Aires; y Florian Vives, integrante de la organización Todes con DNI.

En cuanto a los contenidos, a lo largo de siete encuentros, se brindó información y se dio lugar al intercambio en cuanto a cuestiones más generales sobre teoría de género, normativas, derechos, y otras más prácticas sobre cómo pensar un perfil laboral, cómo buscar empleo, realizar un CV o conocer la cultura laboral y las herramientas para el trabajo independiente, entre otros temas.

Para Chávez, TRANSformar, que tiene su antecedente en el Taller que se realizó en 2019 en articulación con el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, posibilitó "pensar otras formas de transformación" y un acercamiento a "otras realidades”. De este modo, destacó la participación de personas de distintos lugares del país e incluso de España y Francia pero además el hecho de que se haya brindando la posibilidad de cursar no solo en forma virtual sino también presencial a quienes no contaban con las condiciones para hacerlo online desde sus casas: “Fue muy importante, pese al marco de pandemia, ofrecer la posibilidad de cursar el Taller en la UNGS, que salgan, se muevan, se acerquen a la Universidad, en muchos casos por primera vez, y principalmente, que se imaginen en otro contexto, menos hostil a diferencia del que están acostumbrados”.