Novedades

Jueves 2 de abril de 2020

Videoconferencias: recomendaciones sobre plataformas y usos

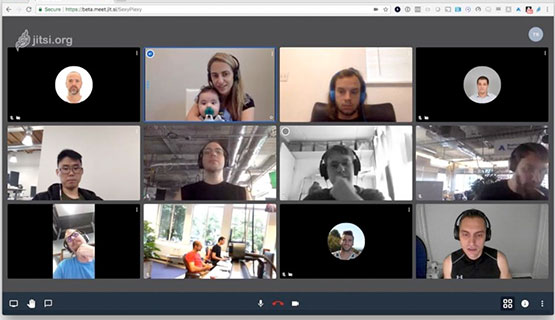

Para dar continuidad a las actividades de formación en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, desde las distintas áreas de la UNGS se viene incentivando el uso de herramientas virtuales institucionales y alternativas para facilitar el intercambio pedagógico. Además de las Aulas Virtuales, las videoconferencias son una de las herramientas más utilizadas en esta coyuntura.

La videoconferencia es una comunicación que se establece a través de una red de telecomunicaciones y que implica la transmisión de sonido e imagen. Es decir, dos o más personas que mantienen una videoconferencia pueden escucharse y mirarse mutuamente a través de una pantalla.

Desde la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información (DGSyTI), recomiendan tres software gratuitos: Jitsi, Meet y Zoom.

Jitsi: Es gratuito, permite 50 usuarios concurrentes, tiene chat, permite grabar sin límite y presentaciones y está disponible para PC y dispositivos móviles.

Tutoriales Jitsi

Opción 1

Opción 2

Meet: Es gratuito pero es necesario contar con cuenta G Suite @campus. Permite 100 usuarios concurrentes (por la situación de emergencia sanitaria, extendieron el límite a 250 personas hasta julio). Tiene chat y permite grabar sin límite. Permite presentaciones y está disponible para PC, navegador Chrome y dispositivos móviles.

Tutoriales Meet:

Opción 1

Opción 2

Zoom: Es gratuito. Permite 100 usuarios concurrentes, tiene chat y permite grabar hasta 40 minutos (aunque se puede extender). Permite presentaciones y está disponible para PC, dispositivos móviles y sistemas de videoconferencia.

Tutoriales Zoom:

Opción 1

Opción 2

En Puerta Abierta por FM La Uni, Pablo Martínez, de la DGSyTI, recomendó el uso de Meet, plataforma a la que pueden acceder docentes y no docentes de la UNGS desde sus cuentas campus.ungs.edu.ar.

También se refirió a cómo sortear ciertas dificultades: “Muchas veces a la hora de hacer videoconferencias entre muchas personas, el problema es que no es suficiente la red, el ancho de banda, las conexiones que tenemos en Buenos Aires, por eso recomendamos algunas buenas prácticas como no tener todos la cámara o el micrófono abierto en todo momento, lo que trae delays o ecos. También depende mucho de que la persona que dirija la videoconferencia de la palabra ordenadamente".

Además de las plataformas para videoconferencias, hay opciones como las que ofrecen Youtube, Skype, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram y otras redes sociales. Son recursos válidos y posibles de utilizar en este momento, aunque "son herramientas más limitadas”, aclaró Martínez. También hay servicios de streaming que se pueden utilizar. Por ejemplo, a través de YouTube, el docente puede filmarse y contestar preguntas en vivo. Con su cuenta “campus.ungs.edu.ar”, cualquier docente tiene disponible su canal en esta plataforma de video.

Si sos docente o no docente de la UNGS y necesitás asistencia para la configuración y el uso de los software de videoconferencias más conocidos, escribí a videoconferencia@campus.ungs.edu.ar o conectacte vía Hangouts (el servicio de mensajería de Google) a esa misma dirección. Se atienden consultas todos los días hábiles de 8 a 22.

Jueves 2 de abril de 2020

Ley Micaela en la UNGS. Formar(nos) para cambiarlo todo

Con una cantidad de opciones formativas a lo largo del año pasado, y con el plan de prolongarlas en 2020, el Programa de Políticas de Género de la UNGS viene desplegando una intensa actividad en cumplimiento del mandato del Consejo Superior de implementar la Ley N° 27.499 para todos los miembros de la comunidad universitaria.

Cuando se asiste al avance de fuerzas que se presumen y sienten fundacionales, siempre es posible rastrear la genealogía de esos cambios. Cada política desplegada para la ampliación de derechos, cada proyecto modelado como arcilla en estado de transformación por manos artesanas y movilizadas, integran linajes. Esos de los que conmueven estructuras, enfrentan conservadurismos, sacuden preguntas que abren y corren el horizonte de lo posible.

A esas conmociones las reconocemos en el cuerpo cuando lo que era habitual se nos vuelve ya insoportable. Una vez que esta certeza se instala en la garganta, cuando se hace fibra colectiva y deseo movilizado, cuando las conciencias se convocan en estado de pelea por lo expropiado y negado, las calles, las casas, los plenarios de partidos, sindicatos y organizaciones, las universidades enteras se ponen en registro de alerta y ebullición. Una voz pública trepa los aires y se hace alarido. Sus ecos se escabullen por los pasillos, empujan las puertas, se meten en los campus universitarios, se vuelven política.

Ni Una Menos dice eso que se lee y mucho más. Repone la palabra donde había silencios; reivindica el gozo y la autonomía donde se prescribía obediencia y abnegación; funda soberanía, valor y comunidad donde reinaba lo inhóspito del confinamiento en la domesticidad. Entonces hay allí politicidad creciente; encuentro, intercambio y discusión, formación en la diversidad y emergencia subjetiva en todas las esferas de la vida.

En mayo de 2019, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a través de su Resolución Nº 7291, aprobó la formación obligatoria con perspectiva de género dirigida a toda la comunidad universitaria. En adhesión al espíritu de la Ley Nacional 27.499, conocida bajo el nombre de “Ley Micaela”, esta resolución dispone que, a lo largo de un período de dos años, autoridades superiores, docentes, no docentes y estudiantes de la UNGS se capaciten en materia de género y violencias contra las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Asimismo, resuelve ofrecer instancias formativas para personas graduadas de la UNGS.

Es una decisión institucional simbólicamente poderosa porque coloca en el centro de la escena universitaria la pregunta acerca de qué se enseña, con qué propósito y por qué es necesario aprender. En su primer año de implementación, el plan formativo con perspectiva de géneros integró una diversidad de actividades. Dirigidas a una comunidad con trayectorias formativas muy heterogéneas, con funciones y responsabilidades diferentes, no tendría sentido alguno proponer objetivos académicos homogéneos. El propósito general es el de favorecer la problematización y reflexión acerca la historicidad de las relaciones de poder entre los géneros, su dimensión social y estructural en intersección con otras capas de opresión.

Casi cuarenta fueron las actividades desplegadas en esta dirección al cabo del 2019. Más de setecientas las personas asistentes. Género y mercado de trabajo; lenguaje inclusivo; educación sexual integral; ecofeminismo; género y gestión de equipos de trabajo; varones y masculinidad(es); cuidados colectivos y protocolos y feminismo plurinacional fueron algunos de los tópicos convocantes. Por su parte, desde la Asociación de Docentes e Investigadoras/es de la UNGS, junto al Programa de Políticas de Género, se ideó el curso “Transformando los Programas” para transversalizar la perspectiva de género en los programas universitarios, comenzando por el campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Todo ello junto a la continuidad de la materia transversal “Perspectiva de géneros, aportes y debates” y a la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación, habla de la búsqueda incesante de instaurar un estado de conversación que involucre a toda la comunidad de la UNGS, y que tendrá continuidad, por supuesto, durante el año que se inicia.

Formar y sensibilizar para interferir los guiones sociales del pensamiento binario, para destejer las tramas dañinas de relaciones, para interrumpir las formas heterosexualizadas de concebir la vida propia y ajena. Las políticas de género están llamadas a azuzar el fuego de otra imaginación política, capaz de reconocer y poner en cuestión las fórmulas securitistas y punitivistas que nos vuelven presas fáciles de los discursos de la derecha fundamentalista. La historia de todas nuestras luchas reconoce en la politización creciente la clave para la consolidación de sujetos políticos capaces de imaginar tramas de resistencia y refundación cual fuere el campo en que se desempeñen.

Mariela Bernárdez

* La nota fue publicada en la edición de marzo de 2020 de la revista Noticias UNGS.

Miércoles 1° de abril de 2020

Conocer para mejorar | Gabriela Diker en Noticias UNGS

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Educación, con énfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía, por la Universidad del Valle, Colombia, Gabriela Diker se sumó en 2013 a los equipos del área de Educación del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, de la que fue secretaria Académica entre 2010 y 2014 y rectora –reelecta cuatro años más tarde– desde entonces. En diciembre del año pasado solicitó al Consejo Superior de la Universidad una licencia en ese cargo para asumir la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.

–¿Qué creés que hiciste en lo personal y como rectora de la UNGS para ser convocada al cargo que ocupás en el Ministerio?

–¿Qué creés que hiciste en lo personal y como rectora de la UNGS para ser convocada al cargo que ocupás en el Ministerio?

–Creo que hay una combinación. Es evidente que vengo del campo educativo y tengo experiencia trabajando temas de política educativa desde hace muchos años, pero también que la propia Universidad ha tenido posiciones muy claras, y que hemos discutido con seriedad y públicamente, distintos temas de la política educativa y universitaria. Creo que la UNGS es percibida como una universidad que construye sus posicionamientos sobre la base del conocimiento que produce y que toma posiciones claras sobre los temas que discute. Creo que hay algo del modo en que trabaja esta Universidad y del modo en que se muestra públicamente que ha facilitado que algunos piensen en mí, y que eso constituye un reconocimiento a la Universidad.

–¿Los posicionamientos críticos que la UNGS tomó en los últimos años son compartidos por la orientación de las políticas educativas del actual gobierno?

–Sin duda, porque la UNGS siempre se ha posicionado por una educación pública que aporte a construir sociedades más justas y más igualitarias. Y creo que este es un principio que orienta las políticas educativas de este gobierno. El Presidente lo ha manifestado de distintas maneras con mucha claridad. Si prestamos atención a las prioridades que este gobierno se propuso abordar, como la de atender a los sectores que se encuentran en situaciones más complejas, vemos una continuidad entre los principios políticos que hemos acordado en la UNGS, y que expresamos estatutariamente, que ordenan nuestra actividad, y los que orientan las políticas de este gobierno.

–¿Qué tareas realiza la Secretaria de Evaluación e Información Educativa?

–La Secretaría tiene la responsabilidad de producir la información y el conocimiento sobre el sistema educativo necesaria para sustentar en evidencia las políticas educativas (esto es: construir mejores hipótesis acerca de los problemas educativos para diseñar políticas que se basen en esas hipótesis) y los indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de la responsabilidad estatal de asegurar el derecho a la educación de calidad para todos y todas, con independencia de su condición de origen. Tenemos la misión de demostrar qué tanto cumple el Estado con su responsabilidad en relación con la igualdad, la justicia y la calidad de lo que ofrece el sistema educativo.

–¿Qué orientación tendrán esas misiones?

–Por un lado necesitamos recomponer el sistema de información que produce el Ministerio de Educación de la Nación. En los últimos años ha habido un posicionamiento que le dio un lugar prácticamente excluyente a los resultados de evaluaciones estandarizadas de aprendizaje como indicador de calidad educativa. Prácticamente el único indicador que circuló en los medios y en el sistema educativo fue ese. Está claro que hay mucha discusión en el mundo sobre qué tipo de información ofrecen las pruebas estandarizadas de este tipo. Pero en lo que sí hay absoluto acuerdo es en que no constituyen un indicador per se de calidad educativa, no expresan todo lo que ocurre en el sistema educativo, no expresan la complejidad de la práctica educativa. Y por lo tanto nos proponemos que esos indicadores que provee esa fuente de información se complejicen con informaciones que provienen de otras fuentes y de otras herramientas, permitiendo una lectura más integral de la realidad educativa.

–¿En los últimos años, hubo cierta banalización en la presentación de los datos?

–Sí. Hubo una simplificación y se tendió a instalar que los resultados en ese tipo de evaluaciones eran el único indicador que necesitábamos tener sobre el modo en que el sistema educativo estaba cumpliendo su función. Y lo que estamos diciendo es que así (y esto vale para cualquier indicador) se simplifica la complejidad de la práctica educativa, se la reduce, y se invisibiliza mucha otra información muy valiosa, sobre la que también es importante trabajar. Información que producen cotidianamente las escuelas y los docentes. Un maestro o una maestra, en su práctica diaria, produce información mucho más compleja sobre el aprendizaje de sus alumnos y alumnas que el dato de tal o cual porcentaje, como el nivel poco satisfactorio en lengua que tiene determinado grado. El dato que proveen las pruebas estandarizadas es un dato que simplifica el proceso de aprendizaje. Por supuesto que se necesitan datos comparados, nacionales o provinciales, para definir políticas sobre el conjunto del sistema, pero a la vez, para intervenir en cada escuela y en cada práctica de enseñanza, se necesita también otro tipo de información. Información más compleja, procesada de otro modo. Y la principal fuente de información son los y las docentes.

–¿Y cómo se proponen a avanzar en relación con esa información?

–Hay algunas tareas en las que ya empezamos a trabajar. La Argentina tiene una deuda desde el año 2013, que es la de implementar algo que está aprobado por ley y por resolución de Consejo Federal de Educación (CFE), que es un sistema nominal de información digitalizada de alumnos y de docentes. Es un sistema muy complejo de montar, pero que ofrecería información muy valiosa, especialmente para reconstruir trayectorias reales de todos los chicos que están en el sistema educativo en el país. También queremos repensar y resituar el lugar de las evaluaciones de aprendizaje. Creemos que es importante tener un plan nacional de evaluación y de producción de información que le dé previsibilidad a la producción de datos y de indicadores que genera el Estado nacional. El gobierno anterior instaló la idea de que nunca se había evaluado el sistema educativo argentino, de que no había una cultura de la evaluación, de que era necesario trasparentar los datos del sistema educativo, de que nadie conocía lo que pasaba en las escuelas hasta que ellos implementaron los operativos Aprender, y lo cierto es que en la Argentina el sistema educativo se evalúa con distintos procedimientos desde 1993. Por supuesto, existe un problema en la construcción de series históricas y en la comparabilidad de los datos. Pero si uno mira la implementación, en los últimos cuatro años, de esta gran política del Ministerio de Educación (que fue la única para la que en esos años creció el presupuesto educativo del Estado nacional), la política de evaluación, no hay ninguna serie consistente que se pueda construir. No hubo un plan que le diera previsibilidad a la evaluación: cada año se iba decidiendo qué se evaluaba, en qué grado, qué área, si las pruebas iban a ser censales o muestrales. Y eso conspira contra algo que debería ser una política de Estado. De modo que vamos a trabajar en definir con mayor sustento técnico, y con propósitos políticos más claros, la frecuencia de las evaluaciones y los universos y los dominios a evaluar.

–¿Qué participación tendrán los docentes en este proceso?

–Lo acordaremos en la paritaria nacional. Por primera vez se va a discutir la política de evaluación y de producción de información sobre la educación con los sindicatos docentes y a través de una de las comisiones técnicas de la paritaria nacional, que incorporamos ahora sobre este tema. Se va a llamar al Consejo Nacional de la Calidad Educativa, que es un organismo que está establecido en la Ley de Educación Nacional desde 2006, y que solo se reunió tres veces en su historia. Es un espacio de discusión y de construcción de consensos acerca de qué entendemos en este país por calidad educativa, y de qué modos o a través de qué estrategias evaluarla y mejorarla. La ley dice que tiene que estar integrado por expertos, académicos, representantes sindicales docentes, representantes del sector productivo; se trata de un espacio heterogéneo para discutir un asunto fundamental: cómo tener un sistema educativo más justo. Es decir, de mayor calidad para todos.

–Sería retomar el diálogo con un sector muy atacado en los últimos años…

–Los últimos años fueron de una relación muy hostil con los docentes. En cambio, la convocatoria a la paritaria nacional docente pone el intercambio en otro lugar: no solo hay disposición para negociar aspectos salariales del sector docente, sino para dialogar con los y las docentes acerca de las mejores políticas educativas para este país. No se puede mejorar la educación sin los docentes. Los docentes tienen un lugar privilegiado en el sistema educativo, producen un conocimiento imprescindible para pensar intervenciones más eficaces sobre él, y todos esos diálogos se están estructurando en torno a la paritaria nacional, que ya ha aprobado un número muy importante de comisiones técnicas, en cuyo marco (y en un escenario que se comparte entre los ministros de Educación provinciales, los representantes gremiales docentes y el Ministerio de Educación de la Nación) se van a discutir asuntos que van mucho más allá que el salario.

–También parece necesario trabajar en la reivindicación de la labor docente.

–Hay una parte de la valoración social acerca de la docencia que tiene un largo proceso histórico de construcción. Los últimos años fueron muy hostiles, muy explícitos en la confrontación con la docencia, pero hay una convicción en este gobierno de que el trabajo docente es el corazón del sistema educativo. Eso exige no solo una valoración social, sino un conjunto de políticas que generen condiciones de enseñanza adecuadas, desde las salariales hasta las de formación y capacitación, infraestructura, disponibilidad de recursos y de tiempo para producir, pensar, intercambiar. Es todo eso lo que contribuye a la jerarquización y a la valorización de la docencia. En los países donde la docencia es una profesión muy valorada, también es una de las que recibe salarios más altos.

–Volviendo a la investigación para la definición de políticas educativas: ¿cuál será la estrategia para esa producción de conocimiento?

–Nuestra Secretaría, además de aportar al planeamiento de políticas, se propone generar investigación sobre la información que producimos. Por un lado queremos producir estudios y análisis, lecturas más complejas de la información y de los datos: como bien sabemos, los datos en sí mismos no dicen nada. Por otro lado, vamos a crear, en el marco de la Secretaría, un observatorio para el cumplimiento del derecho a la educación en la Argentina, que va a tener la función de hacer una lectura sistemática de un conjunto de indicadores que vamos a ir siguiendo, y que proponemos que se constituyan, por supuesto, en una responsabilidad estatal para ver de qué manera se reducen, o no, las brechas de desigualdad que obstaculizan el ejercicio del derecho a la educación. Ese observatorio va a estar alimentado por investigaciones que proponemos lleven adelante las áreas de educación de las universidades nacionales. La idea no es producir desde el Ministerio, con equipos propios, sino aprovechar los recursos que tenemos en las universidades públicas, dado que cerca del noventa por ciento de la investigación educativa en la Argentina se realiza en las universidades públicas. De modo que vamos a generar unas líneas de trabajo que puedan ser alimentadas con el conocimiento que producen las universidades. Y nos centramos en la responsabilidad de visibilizar y de ir mostrando de qué modo se garantiza el derecho de la educación en la Argentina.

–¿Cómo es la vinculación del Ministerio de Educación con las provincias?

–Argentina tiene un sistema educativo federal. Es responsabilidad del Estado nacional producir políticas educativas nacionales para contribuir a corregir las desigualdades en las asimetrías regionales del país. El Estado nacional tiene que ser un garante de la igualdad en el acceso a la educación en todo el país, pero además tiene la responsabilidad de asegurar el acceso a una educación común. Todas las definiciones políticas del Estado nacional se acuerdan en ese marco federal, con las autoridades educativas provinciales, responsables directas del sistema educativo en cada uno de los territorios. La producción de información también, por supuesto, es objeto de discusión en el marco federal, y en última instancia todas las definiciones de políticas de producción de información y evaluación deben ser acordadas y aprobadas en el marco del CFE.

–Fuiste designada como representante del Ministerio en el directorio de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, que tiene bajo su responsabilidad los canales Encuentro, Paka-Paka, y DeporTv, y la producción de contenido público para diferentes pantallas.

-Sí. El día de su asunción, Alberto Fernández anunció que parte de los fondos que se utilizaban para financiar la pauta oficial se destinarían a difundir contenidos culturales y educativos, bajo distintos formatos. En el marco de esa política, formo parte del directorio de contenidos públicos y también, en este caso como suplente, de Educar. Se trata de poner la mirada educativa en la producción de contenidos, que tendrán distintos soportes, tipos de pantallas, circulación y formatos. Es un desafío muy interesante, porque no se trata de pensar la educación en un código escolar o en formato escolar, sino de pensar los medios de comunicación públicos y la producción pública de contenidos como la multiplicación de puertas de entrada a la cultura. Me parece una estrategia muy potente para democratizar, multiplicar y diversificar los accesos posibles al conocimiento y a la cultura, tanto de chicos y chicas como de adultos. Esto de ninguna manera se propone reemplazar al sistema educativo, sino poner a disposición de toda la población conocimientos, contenidos, experiencias estéticas y científicas, formas de pensar lo diverso, que en general en los medios de comunicación hegemónicos tienen ciertos sesgos o directamente no circulan.

–Las universidades también podrían aportar a la producción audiovisual.

–Por supuesto: puede haber una buena sinergia con el sistema universitario, con el enorme desarrollo de las áreas de producción audiovisual de las universidades públicas. Las producciones, tanto de los contenidos (en el marco del uso del fondo de la pauta publicitaria) como de los canales, en general se licitan, y podría haber algún segmento orientado a producciones de instituciones públicas, de universidades públicas. Las universidades nacionales están llamadas a tener mayor participación. Que varias de las autoridades de la administración pública provengamos del sistema universitario facilita los vínculos. Contar con el sistema público de ciencia y universitario es fundamental.

“La UNGS siempre se ha posicionado por una educación pública que aporte a construir sociedades más justas y más igualitarias.”

–En cierta ocasión te preguntaste “frente a qué clase de información estaríamos dispuestos a reconocer alguna clase de movimiento de mejora de los sistemas escolares”…

–Sí. Alguna vez deberíamos acordar socialmente frente a qué datos o hechos diríamos que la educación mejora, para poder contrarrestar una tendencia que se verifica históricamente (que tiene muchas explicaciones en la investigación), y que es que la percepción social acerca de la educación de las nuevas generaciones es que esta siempre es peor que la que recibieron las generaciones anteriores. Hay una idea, desde el origen mismo del sistema educativo, de que la generación actual sabe menos que la anterior, que la educación actual es peor que la de las generaciones anteriores.

–¿Por qué?

–Hay distintas explicaciones. A mí las que más me convencen son dos. Una asocia la percepción del deterioro educativo con la masificación: hay una tendencia a sostener que un nivel educativo que se masifica, al mismo tiempo se deteriora. Esto es un problema para cualquier política inclusiva, porque si tenés éxito en una política igualitaria de acceso o inclusión a un nivel educativo tenés que saber que la percepción social sobre el valor social de la credencial que dio ese nivel educativo baja. ¿Por qué? Porque ya no distingue: la tienen todos, y entonces ya no es una herramienta clasificatoria. La función clasificatoria del sistema fuga hacia adelante: “con este nivel educativo ya no alcanza”, se requiere ir hacia otro nivel educativo. Hay claramente un problema en ese terreno, que hay que convertir en objeto de política educativa, porque si no estamos en una encerrona: el derecho siempre se te escapa. Garantizás el acceso a un cierto nivel y baja el valor social sobre lo que se aprende en ese nivel. A lo que se suma la segunda explicación del problema, que viene por el lado de la relación extra-generacional. El sociólogo francés Christian Baudelot dice que hay algo gerontocrático en la idea intemporal de que las nuevas generaciones siempre son más ignorantes que las anteriores (cuando todo el desarrollo de la cultura y la ciencia lo contradice): en esa visión de que la educación del presente es peor que la del pasado subsiste también la idea que la educación de algunos es buena, mientras que las de otros no. Se introduce una clasificación donde ya no la hay formalmente. Tenemos que poder volver visible esas percepciones. Cuando digo que habría que acordar socialmente frente a qué diríamos que la educación mejora me refiero a que se pueden implementar políticas para ampliar la cobertura, para universalizar los niveles educativos, incluso para mejorar los resultados en pruebas estandarizadas, y lo que entonces va a pasar es que la sociedad va a tender a sospechar de esos indicadores. Y esto sin una discusión pública, sin poner información arriba de la mesa, sin mostrar qué quiere decir que el nivel educativo baje o suba. Me parece que alguna vez tenemos que tener esta discusión.

Por Brenda Liener

* Entrevista publicada en la edición de marzo de 2020 de la Revista Noticias UNGS

Redefinición de las tensiones globales en medio del coronavirus | S. Juncal en Econojournal

En una columna de opinión publicada en EconoJournal, el economista y analista internacional Santiago Juncal, investigador docente del Instituto de Industria de la UNGS, reflexiona sobre las tensiones globales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

La nota completa

Martes 31 de marzo de 2020

Economía feminista y latinoamericana

En el mes en el que se celebra, en todo el mundo, el día internacional de la mujer, cuatro notas sobre diferentes asuntos (la economía, el trabajo, la ciencia, la formación) nos permiten aproximarnos a las distintas formas en las que la UNGS expresa su decidido compromiso con la lucha en contra de la discriminación y en favor de la igualdad.

Pensar en la economía feminista el 8 de marzo nos invita a reflexionar sobre la forma en que esta perspectiva permite, ante la crisis ecológica, social y política, entender de otras maneras el vínculo entre la vida y la economía. De ahí la necesidad de reafirmar que la economía feminista no tiene como principal objetivo analizar la situación de las mujeres, sino preguntarse por las condiciones para la reproducción de la vida humana y no humana en el campo económico. Su idea central es que el sostenimiento cotidiano de los cuerpos y de los territorios conlleva un despliegue de energía y creatividad que ha sido desestimado en la comprensión de la economía. El esfuerzo por contabilizar la producción de valor que las tareas de cuidado y actividades domésticas aportan al PIB ha sido una apuesta estratégica de esta perspectiva. La CEPAL estimó que esa medida oscilaba, en el período 2010-2014, entre el 24,2 registrado para México y el 18, 8 medido en Guatemala.

El análisis de lo económico se entrecruza con la comprensión de lo que las distintas expresiones del patriarcado tienen en común. La desvalorización de lo femenino se manifiesta en una división sexual del trabajo que asigna a las mujeres el cuidado de la vida sin remuneración y sin reconocimiento cuando se realiza en los ámbitos de lo que ha sido llamado “privado”, y con bajos salarios y precarización laboral cuando ocurre en los ámbitos del trabajo remunerado. Entender la economía desde la dimensión del cuerpo y los roles asignados a los géneros permite mostrar el sesgo androcéntrico constante en las distintas escuelas económicas. Con la intención de propiciar el interés por los trabajos producidos en esta dirección comparto algunas de las ideas que este amplio campo de estudios ha generado.

Las escuelas clásicas estudian cómo los salarios condicionan las posibilidades de reproducción de las y los trabajadores como grupo social. La economía feminista muestra los vacíos en el análisis de la complejidad del trabajo de reproducción y las implicaciones específicas que para las mujeres tienen los distintos modos de producción. Por otro lado, la perspectiva marxista tuvo una amplia influencia en la economía feminista por su análisis de la centralidad del trabajo en la producción de valor y de las condiciones de explotación, aspectos que son ampliamente desarrollados por el feminismo en la comprensión de la especificidad del valor que produce el trabajo doméstico, generando debates que cuestionaron la organización de la sociedad y el lugar de la familia en el sistema capitalista, y que le dieron una enorme vitalidad a las posiciones sobre las diversas opresiones que confluyen en el trabajo reproductivo. A la vez, el feminismo ha producido críticas fecundas al marxismo y a su concepción desarrollista de la sociedad, que supone que la sofisticación del proceso productivo, el cambio en las relaciones de clase y la transformación del modo de producción incidirían en la superación de la opresión de las mujeres. La incomprensión de la complejidad y particularidad del trabajo de reproducción conlleva una mirada mecánica que no da cuenta del valor que produce este trabajo, históricamente feminizado.

En las últimas décadas la escuela neoclásica, hegemónica, ha recibido las mayores críticas, sobre todo por concentrar su análisis de la economía en el ámbito del mercado y por su conceptualización del homo economicus como un agente racional que toma decisiones en función da su interés individual a fin de maximizar sus beneficios en un contexto de escasez. Esta construcción del agente económico oculta las relaciones de cuidado e interdependencia que hacen posible la participación del ser humano en toda actividad productiva, así como el conjunto de trabajos domésticos cotidianos que son necesarios para la configuración del agente económico. La economía feminista muestra que la abstracción del homo economicus es androcéntrica porque remite a la figura de un trabajador masculino liberado de responsabilidades domésticas y de cuidado e ignora la multiplicidad de motivaciones que orientan el accionar humano y que no tienen en la maximización de la utilidad su único objetivo.

Asimismo, la economía feminista ha producido una diversidad de investigaciones sobre las consecuencias que tienen las distintas formas de institucionalización de la economía de mercado en las condiciones de reproducción. De ahí la vitalidad que ha tenido el análisis de las desigualdades en los mercados laborales, en el comercio internacional, en las políticas de desarrollo, en los tratados de libre comercio, en los programas de ajuste estructural, en la configuración de las políticas fiscales y monetarias, etc. Todas las investigaciones coinciden en mostrar que no existe ninguna política que sea neutral al género. Como tampoco a la raza, clase, edad y proveniencia, agregaríamos desde una perspectiva interseccional. De ahí la exigencia de que las políticas económicas hagan explícitos sus impactos en la vida cotidiana.

Pensar desde acá

La economía feminista alberga distintos énfasis, estilos de pensamiento, herramientas metodológicas, desacuerdos y controversias, como resultado de una vocación crítica que la lleva a revisar constantemente sus supuestos, así como del carácter situado de sus análisis. Esto quiere decir que no se puede hacer economía feminista sin tomar en cuenta la geografía concreta desde donde se enuncian las ideas y se producen las acciones. Pensar lo económico desde América Latina supone reconocer los procesos históricos particulares de la región, sus múltiples configuraciones sociales, las distintas posiciones que ocupan hombres y mujeres y las problemáticas específicas de territorios conectados de diversas maneras con las estructuras del sistema mundo.

Uno de los puntos de partida para la economía feminista formulada desde este lugar del mundo es reconocer los nexos sistémicos entre el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. No se comprende cómo funcionan nuestras sociedades sin atender los efectos que produce la conjugación de una matriz cultural que atribuye mayor poder y valor a los hombres, la constante expansión del capital por medio de sus variados dispositivos de despojo y explotación y la persistencia de un sistema de jerarquías, construido históricamente a partir de identidades étnico-raciales, de clase o de origen territorial, donde se naturalizan relaciones de dominación y se renuevan permanentemente los dispositivos de subalternización que hacen que las poblaciones consideradas no blancas en cada contexto afronten estigmatizaciones y desigualdades estructurales.

De otro lado, la diversidad de prácticas económicas históricamente presentes en la región conlleva la emergencia de la conceptualización de la economía popular y de la economía social y solidaria con una originalidad teórica que permite mostrar la diversidad de formas en que se institucionaliza lo económico más allá de la oferta y la demanda. Reconocer esta pluralidad permite formular políticas públicas que miren más allá del mercado. Y, en el cruce con una perspectiva feminista decolonial, cuestionar la división sexual del trabajo, darle fuerza a las maneras “otras” de reproducir la vida y reconocer las formas en que el trabajo de cuidado de la vida humana y no humana le ha dado a las mujeres, en muchas comunidades indígenas, afro y campesinas, un poder, prestigio y reconocimiento que contrasta con la opresión que caracteriza al trabajo doméstico que se desarrolla en ámbitos urbanos.

Estas perspectivas muestran la importancia de defender la pluralidad de formas de vida que se desmarcan de la lógica capitalista en un momento en que son amenazadas por la lógica de la acumulación ilimitada de ganancias. La economía feminista en la región incorpora en sus análisis las expresiones extractivas que toma la acumulación de ganancias mostrando cómo la racionalidad empresarial de crecimiento constante en la producción de beneficios radicaliza una agenda neoliberal que conlleva el avance de las lógicas mercantiles sobre los derechos sociales y los territorios urbanos y rurales amenazados por la gentrificación, la burbuja especulativa inmobiliaria y los desplazamientos que producen los megaproyectos, la minería o los monocultivos. Esta perspectiva teórica muestra que la contraparte de este nivel de acumulación es el aumento de las horas de trabajo en los hogares y la implementación de una diversidad de estrategias familiares y comunitarias para sostener la vida aumentando la intensidad y el tiempo de trabajo de las mujeres.

La pregunta por la emancipación presente en la economía feminista da cuenta de la vitalidad de las protestas sociales que, de México a la Argentina, están orientadas a la defensa de las condiciones para la reproducción de la vida. Una “feminización de la política”, que tiene en Chile su punto más alto, visibiliza la manera en que las distintas luchas ponen la reproducción de la vida en el centro de la agenda social al sacar de los hogares y comunidades las responsabilidades asociadas al sostenimiento de la vida cotidiana. De ahí la fuerza de las movilizaciones contra la violencia y el feminicidio, o en reclamo de la gratuidad y universalidad de la educación y la salud, las denuncias contra los tarifazos en los bienes y servicios básicos y la defensa y expansión de los derechos asociados al trabajo remunerado y no remunerado.

En el 8M y el paro de mujeres la perspectiva feminista y latinoamericana de la economía cuestiona al neoliberalismo que fundamenta su legitimidad en una comprensión de lo reproductivo como algo extraeconómico, femenino y privado. Estas luchas que derivan del feminismo su enorme potencia le ponen límites a la acumulación ilimitada de ganancias y le dan fuerza a una compresión de lo económico que tiene como su principal sentido la sostenibilidad de la vida humana y no humana.

Natalia Quiroga Díaz

*La nota fue publicada en la edición de marzo de 2020 de la revista Noticias UNGS

Martes 31 de marzo de 2020

Acceso libre a textos de la UNGS

Con el propósito de sostener y desplegar las actividades formativas aún en un contexto de suspensión de las actividades presenciales, el rectorado de la UNGS decidió poner a disposición, de una manera más accesible, de docentes, estudiantes y de toda la comunidad un conjunto de libros editados por la UNGS.

Se trata de la colección de Textos Básicos y de otros libros muy utilizados en la actividad docente. Estos libros estarán disponibles en formato PDF, en línea, para ser consultados o descargados de manera gratuita. En igual sentido, se continuará trabajando desde la UByD y desde la Editorial para facilitar el acceso a textos o recursos que resultan esenciales para sostener las actividades formativas y la continuidad pedagógica a distancia.

Se puede acceder a los libros, y al resto de los materiales, a través de los links detallados más abajo, o bien a través del "Servicio de Aulas Virtuales" en la página web de la UNGS o en la aplicación ACTIVA/UNGS.

Se puede acceder a los libros en los siguientes links

Libros con PDF online

"Hoy la cuarentena nos encuentra trabajando fuertemente en la conversión de nuestros títulos al formato digital, considerando que durante un tiempo el acceso físico será casi imposible. Por eso, pusimos el acento en un trabajo que ya veníamos haciendo hace bastante, que es la conversión de nuestro catálogo a formatos digitales y a su distribución a través de nuestra página web, en algunos casos, con descarga directa, y también a través de diversos portales de distribución de libros digitales, por ejemplo Baja libros o el portal de la red de editoriales universitarias españolas Unebook", detalló Darío Stukalsky, responsable de Ediciones UNGS.

Stukalsky aseguró que, en relación al convenio firmado entre el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Educación a propósito del programa Seguimos educando, están "trabajando fuertemente con el conjunto de las editoriales universitarias del país para acompañar con materiales apropiados para los diferentes niveles educativos que puedan estar rápidamente a disposición". "Desde lo que consideramos una función pública, las editoriales universitarias del país, editoriales que no tienen fines de lucro, estamos respondiendo a una coyuntura que nos desafía con fuertes necesidades", concluyó.

Lunes 30 de marzo de 2020

Informe de la UNGS sobre la cuarentena en los barrios del conurbano

Un equipo del Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) elaboró un informe a partir de un relevamiento realizado en barrios del conurbano bonaerense respecto al “aislamiento social preventivo obligatorio” establecido por decreto por el Gobierno Nacional ante la pandemia del cononavirus. El análisis brinda información valiosa sobre el nivel de acatamiento y los motivos del incumplimiento del mismo, sobre los modos en que se comunica e informa la población y también sobre los problemas con los que se encuentran en este contexto de cuarentena. Se trata de un trabajo realizado en el marco de un operativo impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, del que se conocerán los resultados en los próximos días.

El equipo de investigadores e investigadoras, docentes, graduados y graduadas y estudiantes del ICO entrevistó el 23 y 24 de marzo a referentes barriales y comunitarios en su mayoría del municipio de Moreno. También se realizaron consultas a referentes de José C.Paz, San Miguel, La Matanza, Malvinas Argentinas, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, General San Martín, Quilmes, Lomas de Zamora, Zárate y General Rodríguez.

Del relevamiento realizado por el ICO, se observa que el acatamiento de la medida fue “muy alto” o bien “parcial” (más del 40% en cada caso). El cumplimiento de la medida dispuesta por el Gobierno Nacional fue vinculada al control policial, la existencia de hogares con empleos formales y las mejores condiciones de vivienda.

En menos del 15% de los barrios, se informó un muy bajo nivel de acatamiento. Respecto a este último dato, algunos de los factores argumentados por las personas entrevistadas fue el tamaño y las condiciones deficitarias de la vivienda y la falta de disponibilidad de provisión de agua por cañería dentro de la misma, que obliga a la población a salir para su aprovisionamiento, así como la imposibilidad de comprar alimentos para varios días debido a la falta de ingresos acumulados.

El bajo acatamiento también se atribuyó a factores que remiten a las formas culturales de uso del espacio en estos barrios y además a la importante cantidad de cuentapropistas, que ven comprometido el sustento básico de la familia e intentan lograr una “changa” aún en el marco de la pandemia. Otros factores están vinculados a creencias respecto de la pandemia y las medidas para enfrentarlas: los y las informantes consideraron que hay familias que no creen que el virus llegará a los barrios o que consideran que el aislamiento es para “la clase media”.

El informe también hace referencia a cómo se informa y comunica la población y al respecto se indica que gran parte de los referentes consultados consideró que la población está informada sobre la pandemia.

Por otro lado, el trabajo revela información sobre lo que ocurrió con el nivel de actividad en distintos rubros y, respecto a los problemas surgidos o agravados a partir del aislamiento, se indica que la principal preocupación es la discontinuidad de los ingresos laborales familiares. La provisión de alimentos y, en menor medida, de artículos de limpieza, fue otro de los problemas mencionados.

En cuanto a la salud, se mencionaron dificultades para obtener recetas y medicamentos y el cierre de servicios habituales que discontinúa la atención de enfermedades crónicas u otras no vinculadas al coronavirus. La situación de los adultos mayores, especialmente aquellos que viven solos, también genera una importante preocupación, de acuerdo al trabajo. Además se menciona que el aislamiento agravó las situaciones de violencia de género o familiar. La extensión de la cuarentena, según las personas encuestadas, genera preocupaciones en relación a un empeoramiento de los problemas registrados en los primeros días.

El análisis fue elaborado por Verónica Maceira y los relevamientos estuvieron a cargo de Viviana Colella, María Eugenia Jaime, Cristina Cravino, Eduardo Reese, Carolina Barnes, Anabella Zamora, Bárbara Couto, Emanuel López Méndez, Verónica Maceira, Ana Luz Abramovich, Gonzalo Vázquez, Silvia Ebis, Jesús Ebis y la Red de organizaciones de Cuartel V.

Informe completo

Lunes 30 de marzo de 2020

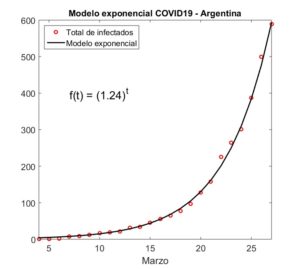

Matemática y coronavirus

En los últimos meses y ante la aparición de nuevo coronavirus COVID-19, diarios de todo el mundo vienen publicando en sus páginas (de papel y virtuales) artículos sobre modelos matemáticos que predicen o pronostican el avance de la pandemia.

¿Qué tipo de análisis puede hacer la matemática para enfrentar pandemias?, ¿qué variables se toman para armar los modelos matemáticos?, ¿cuál es el nivel de certeza que ofrecen las predicciones?, son algunas de las preguntas de respondió, virtualmente, el matemático Roberto Ben, investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS.

La entrevista comenzó con una aclaración: “Hoy todos y todas hablamos del coronavirus, opinamos y compartimos información. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque circulan muchas fake news y no es nada bueno. Así que quiero comenzar aclarando que todo lo que diga no es más que una opinión personal desde mis conocimientos de matemática, las únicas conclusiones y recomendaciones que tenemos que considerar válidas son las que hoy da el gobierno: quedarse en casa y cuidarse respetando las medidas de higiene”, dice Ben, una horas antes de comenzar a dictar clases virtuales a los y las estudiantes de Análisis Numérico.

- ¿Qué tipo de análisis puede hacer la matemática para enfrentar pandemias, por ejemplo, la actual pandemia de COVID-19?

- Una de las especialidades de la matemática aplicada es la modelización matemática. La modelización es un proceso que involucra muchos “momentos” que van repitiéndose y sucediéndose uno a otro, como en el triángulo de reciclado. Frente a una situación real, como la propagación del coronavirus, se propone un modelo matemático, por ejemplo una ecuación que representa la evolución de la enfermedad. Este modelo es analizado desde el punto de vista matemático y se sacan ciertas conclusiones que permiten generar predicciones sobre la situación real, en este caso: cómo será la evolución de la pandemia, cuántas camas se necesitarán para terapia intensiva o para cuidados paliativos, etc. Esas predicciones se pueden contrastar con la situación real, e incluso permiten modificarla, como cuando se declara una cuarentena. Esta modificación afectará nuevamente al modelo matemático, que tiene que ajustarse a estos cambios, para volver a sacar conclusiones.

- ¿Para qué se utilizan estos análisis?, ¿para tomar medidas sanitarias?

- Las conclusiones que se obtienen de los modelos matemáticos permiten tomar medidas sanitarias de forma racional, entre ellas definir si es conveniente continuar con el aislamiento social. Algo que es importante destacar es que los resultados de las medidas sanitarias no son inmediatos. Por eso, a pesar de que ya llevamos diez días de cuarentena, la propagación del virus sigue siendo exponencial. Muy probablemente seguirá así durante algún tiempo, porque la gente que hoy está dando positivo en el test de coronavirus, probablemente se contagió antes de entrar en cuarentena.

- ¿Qué grado de certezas puede brindar este tipo de análisis?

- Yo no soy especialista en el tema y, como dije al comienzo, estoy opinando desde mis conocimientos de matemática. Creo que no se puede tener certezas plenas, pero hay muchos especialistas evaluando los datos que se obtienen cada día y haciendo estimaciones que permiten evaluar distintos escenarios posibles y consecuentemente tomar decisiones racionales. Tenemos que confiar en que las decisiones que se toman son las correctas y respetarlas al 100%.

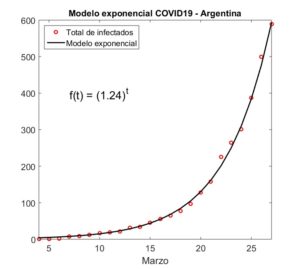

Los modelos matemáticos utilizados

Uno de los modelos que se utiliza en la actualidad para representar las probabilidades de contagios es la función exponencial f(x)=a^x. “Este modelo funciona en todos los países donde se aplica. Pero, la función exponencial es un buen modelo a corto plazo, es decir, en general predice muy bien lo que pasará en los próximos 10 días, un mes o un mes y medio, dependiendo del lugar y de las medidas que se tomen. Pero más allá de ese período de tiempo, comienza a fallar y hay otros modelos que predicen mucho mejor que el modelo exponencial”, explica Ben.

- En qué consiste este modelo exponencial.

- Olvidemos por un momento el coronavirus. Agarremos una hoja de papel cualquiera, supongamos que es una hoja A4, de las que se usan en las impresoras. Esa hoja tiene un espesor muy finito, digamos que mide 0,1 milímetro. Si la doblamos a la mitad, el espesor de la hoja doblada se duplica a 0,2 mm. Volvamos a doblarla a la mitad y el espesor vuelve a duplicarse: ahora tenemos un espesor de 0,4 mm. Sigamos doblando a la mitad y vamos a tener 0,8 mm y luego 1,6 mm. Es decir, que después de 4 dobleces el espesor creció de 0,1 milímetro a casi 1 milímetro y medio. ¿Parece muy poco, no? ¿qué pasaría si siguiéramos doblando la hoja 10 veces más?

- Voy haciendo la cuenta...

- Los y las lectoras pueden hacer la cuenta en sus casas: hay que seguir multiplicando por 2, por 2, por 2, 10 veces. Esto da un total de 1638,4 milímetros, es decir, medido en metros, el espesor sería de más de un metro y medio. ¿Cómo puede ser? ¡Cualquiera que se haya puesto a doblar papelitos sabe que no es posible que en su mano quede algo de la altura de una persona! ¿Falla la matemática? No, la matemática no está fallando, lo que sucede es que en la práctica es imposible doblar un papel a la mitad más de 9 veces. Independientemente del tamaño del papel, alguien puede estar pensando ¿y si agarro un rollo de papel higiénico? ¡Tampoco! Ni siquiera un rollo de papel higiénico extendido podrán doblarlo a la mitad más de 9 veces.

-¿Cómo se aplica esto al coronavirus?

-¿Cómo se aplica esto al coronavirus?

- En la Argentina estamos viendo que la cantidad de personas infectadas que informa el Ministerio de Salud se duplica aproximadamente cada tres días. Es decir que si hoy hay 500 personas infectadas, en 3 días habrá mil y en seis días habrá 2 mil. ¿Cuántas habrá en 30 días? ¡El número sería elevadísimo! Pero no entremos en pánico, el modelo exponencial permitió predecir que esto ocurriría si no se tomaba ninguna medida, y el gobierno estableció un aislamiento obligatorio. En los próximos días es muy probable que la cantidad de infectados continúe duplicándose cada 3 días, pero luego se sentirá el efecto de la cuarentena, y el ritmo de crecimiento de la población infectada debería comenzar a reducirse. Por eso es tan importante que respetemos el aislamiento y las medidas de higiene.

- Además se utilizan otros modelos matemáticos.

- Sí. Como comentaba al principio, la función exponencial explica bien cómo es la propagación de una enfermedad en la etapa inicial de contagio, pero a largo plazo no es un buen modelo. Como dijimos antes, una hoja de papel, por más extensa que sea, no vamos a poder doblarla a la mitad más de 9 veces. Algo similar, aunque por distintas razones, ocurre con la propagación del coronavirus, no puede duplicarse indefinidamente la población de infectados. Entonces, hay otros modelos que dan una mejor predicción que el modelo exponencial, como por ejemplo, la ecuación logística, o el modelo SIR. Estos modelos se ajustan mejor, por ejemplo, a lo que se está viendo hoy en China o en Corea del Sur, donde la cantidad de infectados comienza con un crecimiento exponencial y luego se va amesetando. En Italia, que hoy es uno de los países en situación más crítica, se cree que se podría estar entrando en esa etapa de decrecimiento de la cantidad de nuevos casos. Estos son modelos basados en ecuaciones diferenciales, pero hay muchos otros: modelos estadísticos, modelos de simulación computacional, etc.

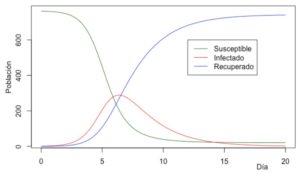

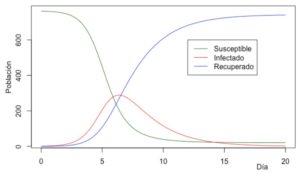

La mayoría de los modelos matemáticos para explicar y predecir el comportamiento de brotes epidémicos comenzaron a desarrollarse hace muchos años. La ecuación logística, por ejemplo, fue desarrollada en 1838 por Pierre Francois Verhulst para explicar el crecimiento de una población biológica, mientras que el modelo SIR, hizo su aparición a principios del siglo XX. En este modelo las letras S, I y R son las variables, la S representa los casos susceptibles, la I los infectados y la R los recuperados.

La mayoría de los modelos matemáticos para explicar y predecir el comportamiento de brotes epidémicos comenzaron a desarrollarse hace muchos años. La ecuación logística, por ejemplo, fue desarrollada en 1838 por Pierre Francois Verhulst para explicar el crecimiento de una población biológica, mientras que el modelo SIR, hizo su aparición a principios del siglo XX. En este modelo las letras S, I y R son las variables, la S representa los casos susceptibles, la I los infectados y la R los recuperados.

“El modelo SIR es más preciso que el modelo exponencial (sobre todo después de la fase inicial de contagio) porque tiene en cuenta, por ejemplo, que la cantidad de personas susceptibles de contagiarse va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo”, explica Ben y aclara: “Ningún modelo representa la realidad de forma exacta. La cantidad de variables que entran en juego en la situación real es infinita. Cada modelo tiene en cuenta ciertas variables, que son las que considera que tienen un mayor peso en la situación real. Además es bueno remarcar que cuando el contexto es tan dinámico y complejo, como es el caso de la propagación del coronavirus, donde cada Estado toma decisiones diferentes y cambiantes, la globalización juega un papel tan importante, el virus va mutando, etc.; no hay un modelo único que permita determinar lo que ocurrirá”.

- Se pueden modelar las características de un brote, pero ¿cómo se modela el comportamiento humano, por ejemplo, que la gente se quede en sus casas cumpliendo con el aislamiento social?

- A esto me refería cuando decía que la situación real es dinámica, cambiante. Se dice que en situaciones normales, es decir, sin aislamiento social, el ritmo inicial de propagación de la enfermedad es 2.2. Pero está comprobado que reduciendo al máximo la circulación de las personas infectadas ese ritmo de propagación baja mucho. Y también está comprobado que la presión social induce a la gente a quedarse en su casa. Hay un grupo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA que hoy está investigando precisamente la propagación conjunta de estos dos procesos: el epidemiológico (la infección) y el social (la decisión de confinarse o no). La comunidad científica está estudiando y aprendiendo en tiempo real, pero posiblemente los resultados de este experimento mundial no planificado sirvan para prevenir mejor futuras pandemias.

-Y para cerrar, ¿es correcto afirmar que la matemática “pronostica” o “predice” determinados fenómenos?

- Diría que sí “idealmente”. Por ejemplo, si lanzamos una bolita en el vacío, la ecuación de Newton que modela la caída es muy conocida, y predice con una exactitud formidable el recorrido de la bolita. Inclusive si complejizamos este fenómeno lanzando la bolita desde lo alto de un edificio, considerando la fricción con el aire, se puede modelar con una ecuación apenas más sofisticada, y la precisión del modelo sigue siendo excelente. Pero otros fenómenos, como los sistemas sociales que involucran decisiones y acciones de miles de millones de personas; los fenómenos macroscópicos y microscópicos físico-químicos; o, por ejemplo, la predicción del clima, son tan complejos que la matemática puede apenas darnos herramientas para analizarlos y sacar conclusiones cualitativas o proveernos algunas predicciones probabilísticas. Es quizás esta complejidad la que hace tan interesante y apasionante a la modelización matemática, y la que nos exige que sigamos investigando para generar herramientas que nos permitan entender mejor el mundo y la realidad.

Por Comunicación y Prensa UNGS

Lunes 30 de marzo de 2020

Una relación desigual

Sociólogas, investigadoras del CONICET con sede en el Instituto de Ciencias de la UNGS y autoras de ¿Cada una en su lugar? Trabajo, género y clase en los sectores populares (Biblos), Ania Tizziani y Débora Gorban reflexionan sobre imaginarios y realidades de la labor de las trabajadoras de casas particulares y de su vínculo con sus empleadores/as.

Históricamente, el trabajo doméstico remunerado ha sido un campo muy poco abordado en las ciencias sociales. Existen sin embargo algunos textos que ya se han vuelto clásicos en el estudio de esta actividad laboral, como la compilación realizada por Mary Castro y Elsa Chaney, que desde los años 90 marcan el camino para una línea de investigación que creció de manera sostenida en la última década. Desde 2008 hemos llevado adelante una serie de investigaciones que abordaron diferentes aspectos de la experiencia de trabajo de las mujeres que se desempeñan en el servicio doméstico y la particular relación que las vincula con sus empleadoras. Nuestro interés fue desde un primer momento reflexionar en torno de quiénes hacían ese trabajo, en qué consistían las tareas, cómo se desarrollaban, dónde y qué tipos de vínculos tejían las trabajadoras en su cotidianidad laboral. En Argentina, como en la mayoría de los países del mundo donde el servicio doméstico es una práctica extendida, se trata de una actividad que pone en contacto dos clases sociales muy desiguales: implica una interacción cara a cara entre dos actores que pertenecen a mundos sociales distantes que de ordinario no se cruzan. El objetivo que condujo nuestra indagación fue analizar las experiencias de las trabajadoras domésticas y los vínculos que construyen en esta práctica laboral, para dar cuenta de las trayectorias de las mujeres que se insertan en esa actividad, los condicionamientos que limitan sus horizontes de posibilidades y los criterios de jerarquización de clase que se movilizan en las interacciones cotidianas con sus empleadoras y que contribuyen a reproducir estas posiciones sociales desiguales.

Las mujeres que trabajan en el servicio doméstico pertenecen a los sectores menos favorecidos de la sociedad y son contratadas por hogares acomodados para realizar tareas domésticas y de cuidados. Se trata de un conjunto de tareas desvalorizadas, consideradas “no productivas” y no calificadas, es decir que no producen beneficios económicos ni requieren competencias o calificaciones específicas; se trata de un conjunto de tareas tradicionalmente asociadas a los saberes “innatos” femeninos y a los roles de género estereotipados. Sin embargo, al observar de cerca el trabajo cotidiano de las empleadas domésticas, se hace evidente que estas tareas requieren aprendizajes específicos, saberes técnicos y relacionales muy importantes, que van desde el manejo de herramientas y equipos de cierta complejidad, a competencias organizativas y de comunicación. Como muchas ocupaciones de servicios, que implican interacciones personalizadas y cotidianas entre trabajadoras y trabajadores y sus clientes, exige una carga importante de trabajo emocional. A su vez, se trata de una actividad en donde el cuerpo es una herramienta de trabajo y, en ese sentido, supone un desgaste físico significativo.

Trabajar en el servicio doméstico supone, para quienes lo ejercen, acercarse a los mundos privados de personas socialmente muy distantes. Este es uno de los rasgos que exploramos a lo largo de nuestra investigación: cómo se vive y de que manera se representa un trabajo que supone tanta proximidad física y a la vez una distancia social y económica tan grande. Nuestra mirada se centró particularmente en ese juego de proximidades y distancias: proximidad de trabajadoras y empleadoras en el espacio del hogar, en las experiencias de subordinación de género; distancias construidas a partir de la clase social de pertenencia y otras formas de diferenciación, como la etnicidad, la racialidad, la condición migratoria y de ciudadanía. No es casual que el titulo del libro que condensa los resultados de nuestra investigación sea una pregunta, ya que nos permite dar cuenta de la complejidad que encierra la relación laboral que analizamos. Los mecanismos que operan en el servicio doméstico construyen posiciones diferenciadas y las jerarquizan. Pero esas posiciones no son fijas o inamovibles. Las relaciones entre empleadas y empleadoras que analizamos muestran la fragilidad de estas construcciones cotidianas de la desigualdad, que no están excentas de resistencias, cuestionamientos, conflictos y negociaciones. Es por esa razón que la posición de cada una en esta relación siempre se define como una pregunta y no como una afirmación.

*La nota fue publicada en el número de marzo de la revista Noticias UNGS

Viernes 27 de marzo de 2020

Se lanzó la convocatoria IP COVID 19

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) destinará más de 300 millones de pesos en esta nueva convocatoria de Ideas-Proyecto (IP) con la finalidad de seleccionar las de mayor interés para la formulación y financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a mejorar la capacidad nacional de respuesta a la Pandemia en el país.

A partir de hoy se podrán presentar proyectos vinculados al diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento, el monitoreo y/u otros aspectos relacionados al COVID-19. La selección y evaluación de las IP estará a cargo de una Comisión Ad Hoc integrada por personal de la Unidad Coronavirus: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agencia I+D+i y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y los expertos pertinentes.

El objetivo de la convocatoria es promover Proyectos de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico y/o Innovación en el que participen beneficiarios que tengan proyectos adjudicados por Agencia I+D+i o financiamiento de otras instituciones del Sistema de Ciencia y Tecnología. Se recibirán propuestas hasta el 10 de abril y cada una podrá solicitar fondos por una suma máxima en pesos equivalente a US$ 100.000. Al momento de la selección, se priorizará aquellos proyectos que se propongan obtener resultados dentro de los primeros 60 días pero serán de igual interés aquellos que puedan generar soluciones en los próximos seis meses. El límite de duración de las iniciativas no debe superar el año de ejecución.

Para más información y acceder a la convocatoria ingresar aquí: