La Uni Radio

Lunes 2 de noviembre de 2020

Bella Vista | Reclaman que se proteja el Pastizal del Pijui frente el avance urbanístico

"Frente a esta hiper crisis climática, tenemos a la vuelta de casa un inminente desmote, se trata del pastizal del pijui, un chilcar y talar de altísimo valor ecosistémicos, se hicieron muchísimos reclamos pero la obra continuó ilegalmente de todas maneras, rellenando con basura el humedal", remarcó Fabi Mirra, vecina de Bella Vista, estudiante de agronomía e integrante el Club de Observadores de Aves de San Miguel, quien habló con FM la Uni y relató cual es la situación frente a la que reclaman.

Se tratan de unas 160 hectáreas que están en peligro ante el avance de proyectos para construir barrios privados. Los vecinos denuncian que los terrenos se vendieron ilegalmente sin que se realizara un informe de impacto ambiental y que tampoco hay un proyecto de urbanización aprobado. A pesar de los reclamos de organizaciones de protección de la vida animal, el municipio no detuvo la obra y se continuó con el relleno del humedal con basura y escombros. Finalmente, ante una medida judicial, se consiguió frenar la obra, pero solo temporalmente.

"No pretendemos ir en contra de la urbanización, sin embargo, nos es totalmente inevitable pedir el cumplimiento de la norma, por eso queremos que se preserven las zonas de talar, arbustal y humedal no deben sufrir alteración. Esta iniciativa agrega valor al proyecto de urbanización, constituyendo un barrio ecofriendly en armonía con el ambiente local. La propuesta esta lejos de ser utópica, no pretendemos ir en contra de los intereses de nadie, puede llevarse adelante sin que implique un ecocidio", señaló Mirra.

Si querés escuchar la nota completa, podes hacerlo en el link a continuación:

Recordá que podes escuchar todas las notas emitidas en FM La Uni a través de Radiocut

Lunes 2 de noviembre de 2020

Las actividades de Expourbanismo 2020 en los medios

¿Qué aprendizajes nos deja la pandemia para pensar las futuras políticas de desarrollo territorial y hábitat?, es la pregunta de la Expourbanismo 2020, organizada por el área de Urbanismo del Instituto del Conurbano de UNGS. Las actividades organizadas en el marco de la Expourbanismo fueron publicadas en portales de noticias y universitarios.

Las notas completas

Desde el conocimiento | 29 de octubre de 2020

Expourbanismo 2020 y las claves para el desarrollo territorial

El diario de Malvinas | 26 de octubre de 2020

UNGS: Expourbanismo 2020

Universidades Hoy | 23 de octubre de 2020

Expourbanismo 2020: una expo para analizar los aprendizajes que deja la pandemia en relación al desarrollo territorial

La letra chica | 5 de octubre de 2020

Expourbanismo 2020 en marcha

Viernes 30 de octubre de 2020

Rechazo al violento desalojo del predio de Guernica

A través de una comunicación oficial, las autoridades de la UNGS expresaron su total rechazo al desalojo violento de las familias ocupantes del predio de la localidad de Guernica. "La solución habitacional es la única salida posible. Exigimos la plena aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires para dar respuesta a las miles de familias bonaerenses que no tienen un lugar para vivir", expresa el texto difundido.

Firman la declaración el Rectorado, el Decanato del Instituto de Ciencias, el Decanato del Instituto del Conurbano, el Decanato del Instituto del Desarrollo Humano y el Decanato del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

En la sesión plenaria del mes de septiembre, el Consejo Superior de la Universidad se había manifestado en contra de los desalojos en el predio de Guernica. En el marco de las expresiones de desacuerdo, la UNGS, a través de la Licenciatura en Urbanismo del Instituto del Conurbano, había adherido a la nota presentada ante el Juez de Garantías de la causa, Martín Rizzo, en conjunto con numerosas instituciones educativas y organizaciones sociales y políticas, solicitando la suspensión del desalojo y la creación de un espacio de diálogo para dar solución a la situación precaria en que habitan las personas que se encuentran en el predio mencionado.

“En relación a las instituciones que representamos y las trayectorias de quienes firmamos esta carta, manifestamos nuestra disponibilidad para acompañar y poner a disposición nuestra experiencia en los temas que se consideren pertinentes y adecuados para definir medidas vinculadas al desarrollo de respuestas en materia habitacional para las personas que ocupan los terrenos en disputa en este proceso”, se expresa en la carta.

La solicitud votada por el órgano de gobierno de la Universidad el 16 de septiembre último toma como marco la Ley Nº 14449 de Acceso Justo al Hábitat y la Resolución 707/19 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ver resolución 7760/20

Leer La UNGS dice "no" a los desalojos en Guernica

Viernes 30 de octubre de 2020

Tecnología, género y desigualdad | Cuidar Tech en Agencia TSS

La economista Diana Suárez, investigadora docente del Instituto de Industria de la UNGS y vicepresidenta de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), fue una de las expositoras de un conversatorio organizado por los ministerios de Mujeres, Economía y Desarrollo Productivo, en el que referentes de diversos ámbitos hablaron sobre sus experiencias y plantearon nuevos desafíos para reducir las asimetrías en el ámbito digital.

La Agencia TSS, de la UNSAM, realizó una cobertura periodística del encuentro, en el que Suárez habló sobre Cuidar Tech, proyecto que busca otorgar soluciones tecnológicas para abordar cuestiones de violencia de género.

Leer la nota completa

Agencia TSS | 29 de octubre de 2020

Tecnología, género y desigualdad

Viernes 30 de octubre de 2020

Desalojo de Guernica: ¿y las niñeces qué?

A medida que los gases lacrimógenos y las balas llenaban el aire de Guernica, las redes sociales hacían lo mismo subiendo y bajando trending topics según la ideología, el color político o la opinión propia acerca del tema.

Casillas quemadas, gente corriendo, piedrazos, cascos, botas. Habitantes, usurpadores, vecinos, ilegales, personas que no tuvieron otra opción. Berni, la policía, la violencia, la justicia, más balazos. Periodistas, fotógrafos, militantes, camarógrafos, estudiantes, vecinos. Cubriendo, corriendo, huyendo, ayudando, relatando, contando lo que veían, lo que querían contar y cómo cada uno lo quería contar.

Vivos, posteos, twitts, opiniones, verborragia, odio.

Relatos de personas que perdieron lo poco que tenían, enojo de quienes no podían creer lo que estaba sucediendo o mejor dicho cómo estaba sucediendo. Lo inevitable, decían algunos, tarde o temprano iba a suceder, señalaban otros.

De madrugada llegaron y el rojo del amanecer, que tan claro se veía en las imágenes de los noticieros, parecía augurar lo que luego sucedería. Fuego, cenizas, gases, balas, topadoras arrastrando los restos de las vidas que quedaban, los recuerdos, las pocas pertenencias que tenían, a la basura, directo.

Y entre todas las imágenes que quedan, en el medio del campo devastado una muñeca, desnuda, despojada de todo, con la cabeza aplastada. La postal que define de alguna forma lo que arrasó la toma de Guernica. Porque de quienes no se habló eran de ellos, ni de sus derechos, ni de su futuro, ni de sus necesidades. Las niñeces, una vez más en el medio o en los márgenes.

Pero no siempre esos niños y niñas, esas familias están tan solas, hay organizaciones sociales que previeron que el desalojo tan anunciado podía ser con represión y violencia, tal y como sucedió. Por lo que planificaron que las niñeces dejaran la toma la noche anterior.

FM La Uni dialogó con Sol Erizo, abogada y militante feminista, parte de la organización Conurbrava y de la Comisión de Niñez en Guernica que contó sobre la situación de las niñeces que vivían en la toma de Guernica.

- Sol fue una de las detenidas, quién ha vivido la represión y además la detención. ¿Cómo se vivió esa situación?

- La verdad que muy conmovida, en ese sentido, porque mi idea era acompañar a las niñeces y me tocó acompañar a una compañera cuyo vehículo hacía de ambulancia y me vi involucrada en esta situación sumamente violenta protagonizada por la gobernación y Sergio Berni. Todo el proceso, todo lo que se vivió fue nefasto. Desde el minuto en el que la policía pisó la toma fue desastroso.

- ¿Cómo viviste esa situación acompañando a esos pibes, a esas infancias y a esas mamás?

- La verdad es que fue muy doloroso. Una de las angustias más grandes que tenía la noche de ayer, tenía que ver con recordar las miradas y experiencias que las niñeces vivieron la madrugada y el día de ayer porque fuimos a buscar a las familias que habían accedido a refugiarse fuera de la toma. No me gusta decirle la toma, aunque es más práctico así en términos de diálogo, es una recuperación de tierras. Les íbamos a buscar a las madres con sus hijes para que estuvieran refugiadas y lo real es que la inocencia de los niños y la imaginación y la creatividad estuvieron durante toda la noche iluminándonos a mí y al resto de las compañeras. Es una de las cosas que me voy a llevar en mi corazón porque fue inmenso.

- ¿Dónde y cómo están esas niñeces con sus mamás?

- La verdad es que no hay un paradero común porque la dispersión fue total. Hay muchas madres que decidieron, que estaban atravesando por ejemplo situaciones de violencia, volver a eso. Hubo otras situaciones en las que las familias que tenían les permiten por un tiempo quedarse hasta que tengan un espacio en el que estar. Son soluciones de urgencia. Incluso los relatos de les niñes tenían que ver con eso: "Ayer me quedé en lo de la abuela", "Anteayer me quedé en lo de una tía", "A mi hije lo dejé en lo de una amiga". Es como resguardarles, en todo sentido y que no vivan la violencia.

- ¿Hay una gran parte de esas niñeces que no vivió el desalojo?

- Si, si, gran parte. Muchas madres y muchas familias decidieron que iban a resistir ahí en el territorio y para resguardo de les niñes los llevaron ya sea con nosotres o a la casa de familiares, conocidos.

Si querés escuchar la nota completa, podes hacerlo en el link a continuación:

Recordá que podes escuchar todas las notas emitidas en FM La Uni a través de Radiocut

Viernes 30 de octubre de 2020

Teatro y danza

Si algo nos han aportado esta pandemia y las medidas de aislamiento es la posibilidad de reflexionar sobre nuestras prácticas, nuestros deseos y la huella de nuestras decisiones y silencios pasados. En ese ir y venir entre el compostaje, las clases por zoom, la meditación, el reclamo por políticas para la cultura, la internet que se cae, los tutoriales de Youtube, los coditos en la calle y los ojos achinados que delatan la sonrisa bajo el tapabocas al ver a une ser queride. Allí se hace un desvío en el surco, imperceptible. Arriba el terrón duro de la angustia por la enfermedad, el distanciamiento y el no saber, abajo esperanza en el humus fértil y ávido de nuestro trabajo artesano. Por esa nueva cuneta andan pisando les hacedores comunitaries de los teatros y las danzas.

Otros relatos

Y se van reuniendo, charlando. Como en los conversatorios que propone los viernes de octubre el XVI Encuentro de Teatro UNGS Virtual. Dice Gastón Guerra, coordinador de Artes Escénicas del Centro Cultural de la Universidad, que no querían hacer teatro televisado, que de eso ya hay mucho en las redes. Que entonces era mejor juntarse a pensar y proponer con quienes vienen, en los barrios y los pueblos, militando el teatro independiente. Un hacer vivo, en red, esencial –aunque no lo consideren así las normas que abren bares que se llenan de gente y se incendian– lejos de las vidrieras y cerca de la gente. Así, propusieron cuatro encuentros virtuales: ¿Qué preguntas se hará el teatro (9/10); ¿Existe el teatro y la danza en comunidad? (16/10); ¿Qué es un festival de teatro? (23/10); ¿Hay que entrenar al público para ver teatro? (30/10). También ensayos y clases abiertas para espiar lo que viene haciendo estos meses el Centro Cultural en el área.

Viernes tras viernes se visibiliza y pone en relieve este inmenso laburo de les teatreres. Personas muy reconocidas localmente y con amplio margen poético e intelectual para alumbrar escenarios futuros. En el primer conversatorio, por ejemplo, se hicieron estas reflexiones: “los principios fundantes del teatro deben ser lo comunitario, la celebración y la memoria” (Claudia Carbonell); “tenemos que corrernos de la inmediatez y demorarnos, para ver qué relatos iremos construyendo por fuera de las pantallas” (Carolina Guevara); “la intensidad poética en el escenario no podrá ser menor que la de la vida de cada día” (Guillermo De Blas); “siento que va a ser como en el teatro pos dictadura, por la necesidad imperiosa y desbordada de hacer” (Sebastián Ricci); “el único que puede lidiar con la insignificancia de esto que nos pasa, es el humor” (Cristian Palacios).

Como en toda conversación, cada pregunta disparadora lleva a muchas otras. La pretensión es abrir con pico y pala el surco e ir poniendo las semillas. En el segundo encuentro, habitado por grupos que trabajan con danzas y teatro comunitarios, estas fueron algunas de las siembras: “siempre ponemos énfasis en cómo nos vinculamos con la comunidad: ¿somos actores de este territorio?” (Diego Lovizio); “la danza es un derecho social” (Aurelia Chilemi); “el estado tiene que apoyar más, sobre todo en estos momentos de pandemia” (TotoRicci); “lo que te saca de la marginalidad es tu par, tu compañero, tu vecino, no el reconocimiento de los críticos teatrales” (FlavianaSkudin); “el teatro es un vehículo de la comunicación con el otre” (Adrián Sola).

Salirse del régimen del arte, de lo que es centro y periferia, ser permeables al conflicto para, con honestidad, poesía, humor, integración, volver mejores, volver distintos a los espacios de convivio. Y también volver con más derechos, una base más amplia de necesidades cubiertas para que les trabajadorxs del arte puedan seguir creando y produciendo.

La batalla del movimiento

Desde hace diez años que el campus de la UNGS, en noviembre, se convierte en una gran peña comunitaria, en una fiesta de la danza, el folklore, única en la región y más allá. Este 2020 las gradas del Anfiteatro extrañarán a las familias con sus reposeras, a los pies repiqueteando, los pañuelos al viento y el olorcito de la parrilla. ¿Habrá algo que una las danzas en los patios, en las habitaciones que mudan sus muebles, en los jardines fragantes de nuestras barriadas conurbanas, en las salas sin público? Sí, los lazos comunitarios tejidos con amor. Y una ayudita de la tecnología.

Esta “UNGS Danza”, como todas las anteriores, se planifica en forma colectiva entre profesores e integrantes del elenco, compañeres nodocentes de la Secretaría de Cultura y Medios, con la coordinación del área, a cargo de Adrián Velázquez. Serán tres programas, del 20 al 22 de noviembre, que podrán verse también en el canal de Youtube del Centro Cultural con una duración aproximada de una hora y media.

Se hizo una convocatoria abierta a grupos y compañías de danzas locales y regionales, con excelente respuesta. También se contará con la participación de los elencos nacionales: Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza contemporánea y elencos de otras universidades como la UNA y la UNSAM, la Escuela de Danzas Jorge Donn, el Instituto Polivalente de Arte de San Isidro. Mención aparte para los propios espacios formativos de danzas del Centro Cultural que vienen sosteniendo sus actividades en la virtualidad. Cuenta Adrián que les sorprendió que finalmente fueran 25 compañías las que mandaran sus materiales audiovisuales, valorando enormemente el esfuerzo y compromiso de les bailarinxs, lo cual indica el gran reconocimiento y consolidación que ha logrado este festival.

El Elenco de Danzas Folklórico de la UNGS presentará un trabajo de recorrido histórico por las coreografías presentadas en cada uno de las ediciones, recuperando así los aportes de todes les que pasaron por este valioso espacio formativo. “Creo que hacer territorio desde la danza y desde la universidad pública, por y para todes, aún en la virtualidad, es lo que seguimos haciendo con UNGS Danza 2020”, dice Macarena Tello, miembro del Elenco y de la comisión organizadora. “Este año nos pone como gran desafío seguir estando presentes y lo vivo como un acto de resistencia de parte del arte, la danza y de los artistas”, suma Paola Gómez, también parte de esos espacios.

“Esperamos poder llegar a los hogares de otra manera, tener el impacto territorial que caracteriza a este encuentro: una celebración con organizaciones sociales, micro emprendedorxs, les vecines, les estudiantes, familias, trabajadorxs docentes y nodocentes, les artistas y ahora también participantes de lugares más distantes”, dice Adrián.

Florencia Garofalo

Viernes 30 de octubre de 2020

Saberes sustentables

“Somos un Gobierno de científicos y científicas”, aseguró el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en marzo de este año. Desde el 10 de diciembre pasado, cuando asumió la presidencia, Fernández convocó a decenas de investigadoras e investigadores a formar parte de sus equipos de gobierno. Ruth Muñoz, economista y magister en Economía Social por la UNGS, es investigadora docente del Instituto del Conurbano de la Universidad, donde co-dirige los proyectos “Precisiones y concreciones de las propuestas teórico-prácticas de la economía social y solidaria para la América Latina actual” y “Políticas sociales y económicas en los municipios del Conurbano Bonaerense”. A comienzos de este año pidió licencia en ese cargo para asumir la Coordinación Técnica del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

-¿Cómo fue la convocatoria y qué trabajo desarrollas en el Consejo?

-Fui convocada en diciembre, cuando asumió el gobierno, después de una primera reunión del Consejo Consultivo (CC) para ir empezando a identificar necesidades e ir instalando y fortaleciendo un espacio como este. Estuvimos en conversación con el titular del INAES Mario Cafiero (recientemente fallecido) y con Juan Ricci, titular del CC, quien cursó la Maestría en Economía Social de la UNGS e integra el Consejo Social de la Universidad, definiendo características de este espacio de carácter estratégico. Finalmente, asumí en marzo. La idea inicial era desarrollarme en un ámbito no ejecutivo, pero una vez iniciada la pandemia terminé trabajando con el gabinete, mano a mano con Cafiero, y asesorando a distintas áreas ejecutivas más allá del INAES. Desde la coordinación técnica del Consejo trabajamos para generar un diálogo permanente entre distintos tipos de saberes: saber popular, comunitario, cooperativo, mutual, asociativo en general, campesino, indígena, saberes que no siempre tienen las acreditaciones tradicionales. Intentamos “hacer esas traducciones” que plantea el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos e ir encaminando y articulándolos con los saberes académicos y técnicos en función de los requerimientos del equipo de gestión y del directorio del INAES y de otros organismos públicos, con quienes vamos logrando cada vez una mayor visibilidad y una mayor y mejor institucionalización de la Economía Social y Solidaria (ESS). Según la especificidad del organismo, es necesario identificar qué saberes poner en diálogo y qué soluciones técnicas o artefactos tenemos que generar como instrumentos de política.

-El Consejo se presenta como un espacio que articula los intereses de la Economía Social y Solidaria con las políticas públicas que implementa el INAES ¿Cuáles son esos intereses que plantea la ESS?

-Los intereses que plantea la ESS tienen que ver con dar respuesta a formas de trabajo que ponen en el centro la sostenibilidad de la vida, tanto de las personas trabajadoras como de la naturaleza. Desde ahí vamos generando toda una nueva institucionalidad, que en nuestro país lamentablemente todavía no tiene el mismo reconocimiento que la economía tradicional. Por eso, una de nuestras políticas estratégicas es la homologación de derechos del trabajo asociativo, que está en el marco de la ESS, con el trabajo asalariado, en blanco, en relaciones de empleo formales en las empresas de capital, que si son reconocidos. Y desde ahí apuntamos a ese objetivo estratégico que redactamos en la nueva gestión del INAES que es otorgarle centralidad a este vasto sector, no reconocido por las formas del trabajo asalariado en la Argentina, y lograr una transformación, a través de la economía, en dirección a un país con mayor justicia social. En el fondo ese es el ideario que tenemos en esa gestión del INAES y ese es el objetivo que nos moviliza. También hay una cuestión de cambio de imagen, desandar esta idea que asocia a la ESS con una economía acotada y marginal.

-En medio de este mundo atravesado por un capitalismo cada vez más salvaje, los principios de la ESS pueden parecer difíciles de materializar…

-Lo que nos parece inviable es seguir sosteniendo las barbaridades de este capitalismo salvaje, sobre todo con la hegemonía del capital financiero. La pandemia tiene que ver con esto. La pregunta es cómo logramos una mayor centralidad de esta otra economía, esta otra institucionalidad. Ahora que se cayeron todos los velos, ahora que está todo tan claro, cómo hacemos para reconocer estas otras economías, con sus distintos nombres, popular, campesina, indígena, asociativa, comunitaria, feminista, agroecológica, que siempre está en los bordes, que siempre lucha por ser reconocida y que requiere otra centralidad porque en definitiva es la que está ahí resolviendo las necesidades. Estamos en un lugar dicotómico, que solamente reconoce dos formas, la economía privada de capital y la economía pública estatal, el desafío es cómo empezamos a abrir la mente y a reconocer estas otras economías, básicamente porque las consecuencias sociales y naturales de la economía hegemónica se hacen cada vez más insostenibles. Lo contradictorio es seguir sosteniendo la economía capitalista, especialmente en este tiempo de pandemia, eso es cada vez más evidente.

-Una de las acciones que impulsaste desde el Consejo es la capacitación “Herramientas de la ESS para el Desarrollo Local”, organizada entre el INAES y la Federación Argentina de Municipios (FAM) y en la que participaron 1400 gestores públicos. ¿A qué atribuís tanto interés en una iniciativa de estas características?

-El interés parte básicamente desde las administraciones locales. En estos distritos, los problemas –nos dicen varies compañeres de los municipios– están a la distancia que hay entre los escritorios y les gestores. No es lo mismo que en las administraciones provinciales o nacionales, donde la cosa es más abstracta. En el nivel local es mucho más difícil no reconocer esa diversidad de economías y además las potencialidades de incorporarlas a las soluciones: esta economía resuelve problemas. Con más frecuencia, se reconoce la potencialidad de la ESS para resolver problemas. A nosotros mismos nos sorprendió que fuera tan amplia la respuesta a nuestro curso de formación. Justo acaba de dictarse el noveno encuentro, que abordó el tema de la compra de los municipios a sectores de la ESS. Una de las cuestiones que plantearon funcionarios del distrito de San Martín y el expositor de lo que era la Secretaria Nacional de Economía Solidaria (SENAES) de Brasil hasta el golpe a Dilma es que, al contrario de lo que se piensa (que no es competitiva), la ESS es una economía que, al no priorizar las ganancias, como las capitalistas, ofrece precios más bajos. Otra ventaja es que el trabajo queda situado localmente, y si no hay proveedores locales se buscan otros dentro del entramado pyme, y si no hay se buscan más allá de su territorio, priorizando la ESS. La idea –decían los expositores del taller– es ir sustituyendo como proveedores las empresas de capital por empresas que encaran la economía poniendo en el centro la vida y no las ganancias. Las administraciones locales ven que hay una eficacia, que esta economía resuelve problemas, y que también se trata de socios estratégicos que van a estar co-construyendo políticas codo a codo, viendo cómo encarar problemas muy graves como los actuales, problemas estructurales, que la pandemia está poniendo al desnudo. No es lo mismo encarar una iniciativa con empresas que ponen por delante la ganancia que hacerlo con el propio pueblo organizado, que está resolviendo necesidades para sí mismo y para un Estado que pone los intereses de las mayorías en primer lugar. Eso es lo que está en juego cuando se reconoce a esta otra economía como sujeto de política.

-¿Qué estrategias pudieron desarrollar los gobiernos locales con las herramientas que brinda el INAES para fortalecer su gestión en el marco de esta crisis?

-Desarrollamos una batería de apoyo muy importante. Una es el programa que llamamos “el INAES en las calles, en los territorios”, una iniciativa de Mario Cafiero. Ese “en los territorios” implicó un trabajo con los municipios y las mesas del asociativismoImpulsamos varios instrumentos financieros innovadores, por ejemplo, para que los municipios tengan un apoyo específico para realizar compras al sector cooperativo y mutual, que a veces tiene dificultades para poder producir a la escala que los municipios necesitan. A partir de esta herramienta que hicimos desde el INAES, ahora los municipios pueden acceder a una línea específica, para poder abastecerse localmente a través de la ESS. También a través de otro instrumento financiero, estamos trabajando con la Comisión Nacional de Valores para que pueda canalizar fondos hacia la ESS, algo que da cuenta de otra escala, otra complejidad, porque se trata de finanzas de “impacto” dirigidas al sector de nuestra economía. En relación con la capacitación, también desarrollamos una serie de actividades en el marco de una política de innovación abierta junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo. También estamos dictando un curso con la comisión técnica de economías ancestrales, pueblos originarios, indígenas, con el fin de establecer un diálogo entre la ESS y la economía originaria tendiente a generar mayor autonomía de decisión en sus propias prácticas, que también requieren mayor visibilidad. También trabajamos a nivel internacional, a partir especialmente de la vinculación que tenemos en la UNGS con distintos centros de investigación. Hicimos intercambios con la Universidad Concordia y el Chantier de l’économie sociale, ambas de Quebec, Canadá, en relación con las cooperativas de solidaridad o cooperativas de múltiples actores. Hasta ahora en Argentina las cooperativas venían funcionando bajo la modalidad de pares, sólo había cooperativas de trabajadores o cooperativas de productores, o de consumidores. La idea es la incorporación de cooperativas que acepten distintas figuras (tanto productores como consumidores) y además entidades de apoyo, como municipios. Hay varios municipios que ya vienen trabajando en esta línea. También venimos trabajando a nivel de políticas con la agricultura en distintas formas, agroecología, agricultura ancestral, con muchos municipios. En esa línea fue muy importante un trabajo que desplegamos desde el inicio de la gestión, a través de un convenio entre el INAES, INTA y SENASA, y en colaboración con la Dirección Nacional de Agroecología, en el que desarrollamos una serie de actividades para generar conciencia sobre la provisión de alimentos. Trabajamos con movimientos sociales, cooperativas, mutuales, reflexionando sobre qué tipo de alimentos se producen, en qué condiciones, quiénes los generan, y problematizando las instancias de intercambio y qué papel cumplen los gobiernos locales en relación con su poder de compra. Esas serían algunas de las políticas.

-¿Qué otras líneas se llevaron adelante específicamente para hacer frente a la crisis?

-En cuanto a la prevención del covid y al trabajo en el aislamiento preventivo, el INAES transformó completamente su propio funcionamiento para facilitar a las y los trabajadores llevar adelante las tareas de forma remota. Se fueron implementando diferentes medidas para facilitar el funcionamiento de la ESS: se implementaron certificaciones de firma simplificada, se fueron prorrogando y suspendiendo los plazos administrativos para las entidades, se hicieron relevamientos de bienes y servicios en cuanto a la oferta de insumos sanitarios y esto se puso a disposición en las primeras semanas para que se adquirieran a esta economía. También se trabajó en fondos de educación y capacitación obligatorios, tanto para cooperativas como para mutuales, para que pudieran pasar a apoyar las necesidades originadas por la pandemia. Primero se suspendieron las asambleas y luego se autorizó a realizarlas a distancia. Se prorrogaron los mandatos durante toda la crisis sanitaria. Seguimos intentando implementar un sistema de pagos digital, se armó un trámite express (de 30 días) para constituirse en cooperativa o mutual (que antes tardaba más de un año). Se está trabajando mucho para digitalizar toda la gestión y agilizar los trámites del INAES, que una vez finalizado será un gran logro. Mario Cafiero siempre decía que si había tantas trabas lo que fallaba no eran las experiencias de cooperativas y mutuales, sino la burocracia. Trabajamos en adaptar el organismo a las necesidades de esta práctica, y para eso agilizar los trámites y digitalizar es fundamental.

-¿Cómo es el trabajo con las cooperativas?

-Con las cooperativas venimos trabajando mucho. De hecho una de las particularidades que tiene el INAES es que es un organismo cogestioando. Por primera vez desde su creación, presidentes delas confederaciones integran el directorio, actualmente están las dos confederaciones de cooperativas principales que son Coninagro y Cooperar. Las autogestionadas también figuran en el equipo de gestión, por lo cual venimos trabajando codo a codo. Las demandas se van construyendo, siempre son sobre cómo lograr mayor centralidad y reconocimiento.

-¿Trabajar desde la ESS permite llevar adelante acciones de mayor integración federal?

-Sin duda la territorialidad es uno de los atributos de nuestra economía y la cuestión de la integración federal es muy importante. En cada una de las actividades que realizamos (a través de modalidad virtual) hay representantes de todo el país. Son las tonadas, los colores, los que dan cuenta de ese federalismo. También estamos trabajando en un proyecto de georreferenciación de cooperativas y mutuales. Es un trabajo que vamos a hacer a través del área de Sistemas de Información Geográfica de la UNGS. En más del 85% de las localidades de nuestro país hay una cooperativa o una mutual. Esa presencia permite dimensionar el papel de nuestra economía resolviendo desde lo local.

-El Gobierno ha convocado a investigadoras e investigadores de las universidades públicas a conducir o integrar sus equipos. ¿Qué aporte crees que hacen a la gestión pública?

-El aporte de las y los científicos al gobierno es sustantivo. Es la mirada que se necesita en problemas tan complejos como los que estamos teniendo. Pero también se requiere de un trabajo científico con una mirada más amplia, con pensamiento crítico construido desde el sur global evitando la colonización que también sufre el pensamiento científico. Es un laburo que tenemos que ir haciendo, como en el CC, en diálogo con todos los saberes. Queremos construir otro tipo de conocimientos y otro tipo de variaciones para ir generando otro tipo de satisfactores a las necesidades de las mayorías. En espacios como el INAES, eso se está viendo. Lo hecho en estos nueve meses de gestión, previos a la lamentable partida de Mario Cafiero, ya está siendo reconocido por referentes de nuestro campo.

-¿Qué de tu experiencia y aprendizaje en la UNGS crees que aportás en tu actual función?

-Mi ingreso a la Universidad en el año 2003, como becaria de la MAES, fue un punto de inflexión en mi vida. En el INAES trato de volcar en todas las iniciativas los saberes y la visión que aprendí allí. Trato de hacer honor a mis maestrxs, a José Luis Coraggio, a Susana Hinze, a Claudia Danani, a Alberto Federico Sabaté. En especial a José Luis, que nos está acompañando desde el primer día. Se acaba de publicar el primer documento de divulgación del CC que recopila sus ideas y que esperamos que aporte a clarificar mucho de este campo. Junto a la UNGS estamos haciendo un trabajo de síntesis, para acercar y mejorar la escucha de todos los aportes que vienen surgiendo en la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS). De hecho, propiciamos una reunión entre Cafiero, el CC y la RUESS para ir organizando los distintos aportes que se puede hacer y también distintos miembros de la RUESS forman parte del Consejo Consultivo. Otro aporte interesante en el que estamos trabajando es la articulación con el Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular y Solidaria (OPPEPS), que dirige Susana Hintze. Es una línea de trabajo con municipios (un proyecto de investigación orientado que dirige Adriana Rofman), que había logrado un alcance importante en el conurbano. Desde el abordaje que propone el INAES, le estamos dando mayor escala y complejidad a esas políticas. Nuestras categorías se van haciendo cuerpo a partir del trabajo con los municipios, nuestras categorías se van haciendo también cuerpo en los gestores públicos, tanto del INAES como de otros organismos, y eso es parte del trabajo articulado de tantos años que venimos sosteniendo. Sobre todo en el Instituto del Conurbano, pero también en otros institutos. Por ejemplo, con el Instituto de Industria avanzamos en un trabajo sobre la gestión de las empresas sociales. O las Olimpíadas de Economía, también con el IDEI y con el Instituto del Desarrollo Humano. La idea es cómo estas miradas, desde la economía sustantiva o la economía heterodoxa, tan propias de nuestra Universidad, se van haciendo cuerpo en la gestión pública.

Brenda Liener

* La nota fue publicada en la edición del 27 de octubre de Noticias UNGS

Viernes 30 de octubre de 2020

Siguiendo de cerca al virus

La UNGS firmó un convenio con la provincia de Buenos Aires para avanzar en la instalación, en el Campus universitario de Los Polvorines, de un centro de telemedicina en condiciones de permitir el seguimiento de casos de covid-19 en la región. A tal fin, se acondicionó especialmente un espacio de las instalaciones de la Universidad, donde integrantes del programa de Voluntariado de la UNGS llevan adelante esta tarea de prevención y acompañamiento.

En los últimos meses, más de 500 estudiantes y trabajadores de la UNGS se sumaron al programa de voluntariado impulsado por la Universidad para colaborar en el seguimiento de personas identificadas como contactos estrechos de casos sospechosos o confirmados de covid-19. En articulación con el municipio de Malvinas Argentinas, y a instancias del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se montó en el Campus un Centro de Telemedicina COVID-Universidad (CeTeC-U). En el marco de la crisis provocada por el coronavirus, este programa es una de las iniciativas promovidas por la Universidad dentro de un conjunto de acciones direccionadas a fortalecer el esfuerzo sanitario y contribuir a neutralizar la propagación de la enfermedad en el territorio.

Ante la necesidad de dar respuestas por el avance del número de contagios, el gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el “Programa de fortalecimiento de la prevención y seguimiento frente al covid-19”, que tiene como objetivo “la detección precoz, eficiente y ágil de casos positivos de covid-19, así como el seguimiento y acompañamiento de sus contactos estrechos”. Con el propósito de colaborar en la ejecución de este programa y de cumplir así con su responsabilidad en la promoción, desarrollo y transferencia de conocimiento a los distintos sectores de la sociedad que establece su Estatuto General y que inspira el conjunto de sus actividades, la UNGS promovió la implementación y puesta en funcionamiento de un CeTeC-U.

La inauguración formal del CeTec-U se realizó a fines de septiembre tras la firma del convenio entre la UNGS, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El Centro de Telemedicina de la UNGS permite aprovechar y sistematizar la experiencia que una cantidad de voluntarios y voluntarias habían acumulado durante los meses previos gracias a su trabajo, en una acción que la Universidad venía realizando en coordinación con el Municipio de Malvinas Argentinas, en el seguimiento telefónico de casos de contactos estrechos de pacientes con covid-19 y en el registro de potenciales donantes de plasma, tarea para la que habían sido oportunamente capacitados y capacitadas por agentes de salud.

En diálogo con FM “La Uni”, la radio de la Universidad, el secretario general de la UNGS Sergio Vera brindó detalles sobre el proceso, desde la apertura del voluntariado hasta la inauguración del centro de seguimiento: “Una de las primeras medidas fue abrir un registro de voluntarios y voluntarias. Articulamos con el Municipio de Malvinas Argentinas y esas acciones se fueron desplegando con voluntarios y voluntarias desde sus hogares. El esquema funcionaba, pero no se contaba todavía con coordinación o asistencia profesional cuando algún llamado así lo requería. A partir de la firma del convenio para instalar en nuestro campus el CeTeC-U, se genera una posibilidad de articulación más profunda para poder acompañar y facilitar el diálogo entre voluntarios, así como también el correcto registro de casos y una articulación más fluida entre el Ministerio y el Municipio”.

Por su parte Sebastián Crespo, coordinador de los Centros de Telemedicina del Ministerio de Salud bonaerense, remarcó, también en diálogo con FM “La Uni”, que ya son 17 las universidades públicas que se suman a la propuesta a través de convenios para ampliar la capacidad operativa del sistema de salud: “El objetivo principal de los CeTeC-U es contribuir a cortar cadenas de transmisión de covid-19 en la comunidad, disminuir el impacto sanitario y acompañar telefónicamente a las personas, con escucha activa, brindando pautas de cuidado y asistencia”. También señaló la relevancia del vínculo entre el Ministerio y las Universidades: “Tiene que ver con el reconocimiento de la importancia que tienen las Universidades del Conurbano para el desarrollo de su comunidad y su inserción concreta en el territorio del cual forman parte”.

El convenio firmado, que fija pautas a seguir respecto del centro de seguimiento, pone especial atención sobre los y las que realizan las tareas. En el reglamento se acuerda, entre otras cosas, que los operadores y operadoras no pueden exceder las 12 horas semanales de actividades. Asimismo, se indica que la Universidad debe proveer el espacio para instalar el centro y los dispositivos electrónicos que garanticen el eficaz seguimiento de pacientes, y que el gobierno provincial, por su parte, es el que debe brindar tanto las capacitaciones a los operadores y las operadoras como los elementos de higiene –tapa nariz y boca, alcohol en gel, termómetros infrarrojos– para que todos ellos y ellas puedan desarrollar adecuadamente su trabajo. La dinámica de trabajo se expande de lunes a sábado, en dos turnos y cuatro horarios. En cada turno no puede haber más de veinte personas presentes en las instalaciones destinadas por la Universidad a esta tarea.

Si bien el programa se planteó al principio como un voluntariado, el convenio establece el pago de una beca de diez mil pesos mensuales, que es financiada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cada becario o becaria operadora tiene a su cargo el seguimiento telefónico de contactos estrechos de casos positivos de covid-19, el seguimiento de casos catalogados como sospechosos y el acompañamiento, siempre telefónico, con recomendaciones de cuidados durante los aislamientos domiciliarios o extra hospitalarios de ambos tipos de casos.

Soledad Negri es estudiante de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos y cuenta que llegó a la convocatoria del voluntariado a través de las redes sociales de la Universidad: “Me pareció interesante participar de este proyecto con la Universidad y hacia el territorio. La experiencia es sorprendente, siempre es algo nuevo. Hay personas que nos brindan información sobre casos que también son contactos estrechos pero de los que no tenemos registro en el sistema. De esta manera nos brindan herramientas para mejorar el proceso de seguimiento”. Con respecto a las capacitaciones, destaca que son permanentes: “Todo el tiempo hacemos capacitaciones con los nuevos avances de prevención de contagio. El aprendizaje es constante y diario, nos nutrimos de lo que recibimos desde el Ministerio de Salud, las coordinadoras y las personas a las que llamamos”.

Mientras los casos se mantienen estables, incluso con una tendencia a la baja, pero en números que son alarmantes (entre 4000 y 5000 casos por día en la provincia), desde las universidades, en articulación con los municipios y con el propio gobierno bonaerense, se tejen redes y lazos de comunidad para poder llegar a todas las personas afectadas de una manera u otra por el covid-19. La articulación de las instituciones con el territorio y la ética del cuidado son los pilares fundamentales para construir una salida, con el menor daño posible, de esta pandemia.

Micaela Zalazar Cuello

* La nota fue publicada en la edición del 27 de octubre de Noticias UNGS

Viernes 30 de octubre de 2020

La geografía de la pandemia

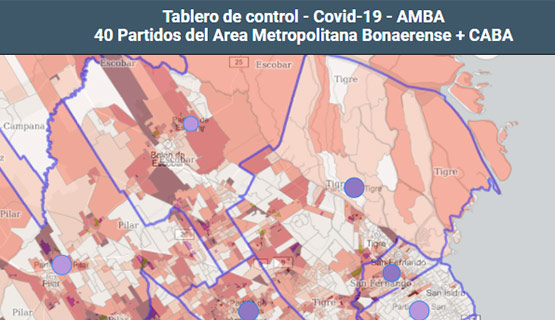

Con mapas interactivos y tableros de datos, el Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial del Instituto del Conurbano de la UNGS viene permitiéndonos comprender y seguir, de manera amena y accesible, la localización, la distribución y la evolución geográfica del covid-19. Además, los investigadores y las investigadoras del área trabajaron en la georreferenciación para organizar la entrega de materiales de estudio a estudiantes de la UNGS y obtuvieron la aprobación, por parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la Especialización en Cartografía Temática aplicada al Análisis Espacial, que comenzará a dictarse en 2021.

“Brindamos las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información geográfica para analizar las problemáticas de la realidad”, resume la geógrafa Marina Marigalia sobre el aporte que en la actualidad hacen la geografía y el análisis espacial al estudio de la pandemia por covid-19. Miraglia coordina el Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial del Instituto del Conurbano de la UNGS y señala la mayor visibilidad que en el contexto de la actual pandemia adquirieron estas herramientas. Entre ellas se encuentran los mapas con información interactiva y los tableros de datos que pueden mostrar la localización, distribucióny evolución geográfica y temporal de la enfermedad, y también trabajos de georreferenciación para organizar, por ejemplo, la entrega de materiales de estudio a estudiantes de la UNGS.

Al igual que otras áreas de investigación y docencia de la UNGS, y –en verdad– al igual que la humanidad en general, las y los investigadores y docentes del área se vieron sorprendidos por la pandemia: “Empezamos el año con las expectativas propias del inicio de otro año más, pero no lo fue. Aun así, la vida continuó, las tareas personales, familiares y profesionales se reacomodaron. La UNGS rápidamente se ajustó a estos cambios, implementando, entre otras estrategias, el dictado a distancia de las clases, que fue un punto clave y que se suma a la asistencia a la comunidad y la actividad vertiginosa de los proyectos de investigación y servicios en la respuesta a las demandas sociales que nos interpelan en estos meses”, relata Miraglia.

De manera virtual continuaron las actividades de formación de la Tecnicatura Superior en Sistemas de Información Geográfica, que a esta altura cuenta ya con más de 25 graduados y graduadas. Y hacia mediados de año, el Ministerio de Educación de la Nación aprobó la Especialización en Cartografía Temática aplicada al Análisis Espacial, que comenzará a dictarse en el segundo semestres de 2021.

Investigación y vinculación

En el marco del proyecto “Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional”, financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Nación, los y las investigadoras del área Nicolás Caloni, Leonardo Di Franco, Pamela Flores, Andrés Juárez, Malena Libman, Daniela Natale y Marcela Rivarola y Benítez trabajan en distintos ejes temáticos y en el desarrollo de un tablero de control.

En el Tablero de control del covid-19 en el área Metropolitana de Buenos Aires, diseñado e implementado por Juárez, Caloni y Libman, se pueden visualizar los casos declarados, fallecidos y altas producidas, combinados con datos sobre barrios populares y hacinamiento crítico, entre otras variables. “En este producto se vuelcan datos sociodemográficos de hacinamiento crítico (Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010), barrios populares (Observatorio del Conurbano Bonaerense), casos positivos y fallecidos por covid-19 y la construcción en modo de mapa de calor teniendo en cuenta los casos positivos”, especifica Miraglia.

La aplicación se realizó íntegramente con software libre y fuentes de repositorios abiertos, así como los datos de la propia IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) del Conurbano y fue desarrollado teniendo en cuenta la política de utilización de datos abiertos. Se puede acceder a través del siguiente link: http://ideconurbano.ungs.edu.ar/covid-19/.

Por otro lado, Caloni, responsable del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, y Di Franco, director de la Tecnicatura Superior en SIG, realizaron un mapeo, georreferenciación de comedores y de referentes sociales de José C. Paz para el proyecto “Barrios por la salud”, dirigido por Magdalena Chiara, investigadora docente del ICO, y financiado con fondos del MinCyT, en el marco del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología Covid-19. Además, Flores participa en un proyecto de investigación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, “Ciudades inteligentes: Desarrollo de un sistema integrado de información territorial para la gestión resiliente post-pandémica”, también financiado por el MinCyT.

En el marco del actual contexto, los y las investigadoras del área trabajaron para satisfacer demandas específicas con las herramientas que aportan la geografía y el análisis espacial. “Dada la situación de pandemia y la necesidad de entregar el material de estudio a becarios, trabajamos estrechamente con el secretario de Planeamiento y Desarrollo Universitario de la Universidad Adolfo Clares para georreferenciar a través de sus domicilios a los alumnos que recibieron la beca y también seis puntos de entrega. Luego se le asignó a cada uno de esos estudiantes al punto de entrega más cercano”, explica Miraglia.

También vinculada a la pandemia por covid-19, Caloni realizó una asistencia técnica al Municipio de Hurlingham, para la georreferenciación de la población mayor de 60 años de todo el partido y de las direcciones de voluntarios, a quienes se les asignó un número determinado de adultos a asistir. Con el propósito de difundir estos trabajos, los y las integrantes del área participaron en encuentros virtuales, publicaciones académicas y entrevistas en medios de comunicación.

* La nota fue publicada en la edición del 27 de octubre de Noticias UNGS

Viernes 30 de octubre de 2020

Obras: Una apuesta en común

En el marco de un programa del gobierno nacional para llevar adelante obras de infraestructura en las universidades públicas de todo el país, la UNGS recibirá los fondos necesarios para concretar la construcción, en el campus universitario de Los Polvorines, de un edificio destinado a laboratorios, talleres y oficinas. Esa obra, iniciada hace años, había debido interrumpirse a causa del desfinanciamiento de esas líneas de política pública durante los años anteriores.

Con la participación de autoridades del ámbito nacional y de la Universidad, se llevó a cabo la firma de un acuerdo entre la UNGS, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que posibilitará la concreción de obras de gran importancia, en el Campus universitario. El encuentro estuvo encabezado por Pablo Bonaldi, vicerrector en ejercicio del Rectorado de la UNGS, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, Jaime Perczyk, titular de la SPU y Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas.

La firma refrenda el convenio de adhesión al “Programa de Apoyo de la Infraestructura Universitaria (Etapa II)”, iniciativa anunciada por el presidente Alberto Fernández en julio pasado, que contempla una inversión de 9.600 millones de pesos en obras destinadas al sistema universitario, a través del financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Un financiamiento necesario

En la UNGS, el financiamiento estará destinado a la construcción de un nuevo edificio multiuso. Se trata de la continuidad de ejecución del Módulo 10, ubicado en la sede universitaria situada en el partido de Malvinas Argentinas. El emplazamiento permitirá accesos directos desde la vía pública para algunos usos que así lo requieran, y se enlazará con el sistema circulatorio y de infraestructuras del Campus de la UNGS.

En la apertura del acto, Bonaldi expresó que el acuerdo generaba una gran alegría en la comunidad universitaria y destacó que “este compromiso con el Estado nacional significa poder continuar con el plan de infraestructura y dar continuidad a obras que quedaron paralizadas, como la de la escuela secundaria. En este caso, vamos a estar retomando la obra de un módulo de usos múltiples, de 3.000 m2, que nos va a permitir concentrar en un edificio diferentes laboratorios que hoy funcionan en distintos sitios de la Universidad. Es una obra central para que esta Universidad pueda desplegar sus funciones de la mejor manera posible y en las mejores condiciones.”

Asimismo el Vicerrector criticó duramente al gobierno de la coalición Cambiemos, que durante su gestión paralizó obras en todas las universidades: “Cuando una obra se paraliza no solo hay perjuicios económicos, sino que son sueños y expectativas que quedan suspendidos. Esos sueños se vieron decepcionados por un gobierno que decidió paralizar la infraestructura universitaria; por eso celebramos este convenio”, enfatizó Bonaldi, y agregó: “para la UNGS, el financiamiento de estas obras es una enorme responsabilidad, nos compromete a mejorar día a día la vida de las personas de nuestro territorio”.

En su intervención, Perczyk remarcó la importancia que el Programa tiene para las universidades del Conurbano, ya que en el marco del plan previsto antes de 2016, el gobierno anterior dejó “obras sin hacer y muchas por la mitad”. El titular de la SPU destacó que la decisión de este gobierno de financiar desde el Estado nacional el total de las obras pendientes en las universidades es una decisión política profunda: “se trata de una inversión de 9.600 millones de pesos”, expresó. “Nos alegra poder proyectar estas obras que son un deber político, porque el pueblo argentino ha puesto a las universidades en un lugar de relevancia. La reconstrucción productiva no es ajena a las universidades, es una parte constitutiva”, afirmó Perczyk.

El cierre del acto estuvo a cargo del ministro Katopodis, quien resaltó el papel fundamental que tienen las universidades públicas en el crecimiento regional: “el paradigma del desarrollo local tiene que ver con la creación de capacidades en el territorio para definir un determinado rumbo. Cómo podría hacer esto el Conurbano sin herramientas y sin poner en valor los recursos del territorio”, se preguntó, y dijo: “Lo que estamos haciendo, mientras la gente se cuida, es trabajar y generar estos proyectos para que rápidamente comiencen las obras. Debemos entender que las crisis no se reparten de forma equitativa y siempre es la política la que tiene que liderar las decisiones, para morigerar los daños”.

En el acto estuvieron presentes también el secretario de Obras Públicas Martín Gil, el secretario general de la Provincia de Buenos Aires y rector (en uso de licencia) de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) Federico Thea, titulares de los decanatos y secretarías de los cuatro Institutos de la UNGS y responsables de las secretarias de la gestión central de la Universidad.

El Módulo 10

El edificio que va a poder terminar de construirse gracias a este financiamiento está, en realidad, parcialmente ejecutado. La obra está ubicada en la esquina de las calles Sarratea y José León Suárez, del Campus universitario de la UNGS de Los Polvorines y se enmarca en el Plan Director de Infraestructura de la Universidad. Según la programación del Ministerio del Interior, los trabajos deberían iniciarse a principios de 2021, con un plazo de ejecución de un año.

Se trata de un edificio independiente, destinado mayoritariamente a laboratorios, talleres, oficinas y algunos usos complementarios, así como al emplazamiento de equipamientos que la Universidad adquirió a partir de la implementación del Plan de Mejoras del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (MINCyT).

En relación con las dificultades atravesadas con esta obra, el secretario de Administración de la Universidad Pablo Toledo informó a Noticias UNGS que la construcción se encuentra paralizada desde el primer semestre de 2019: “La Universidad ha gestionado permanentemente la continuidad de la obra bajo varios formatos. Ahora, la posibilidad de postularnos para esta nueva edición de financiamiento para obras ha sido la oportunidad gracias a la cual podremos finalmente concretar el crecimiento necesario en la infraestructura del Campus”.

Es que el crecimiento de la Universidad venía haciendo imperativo este nuevo desarrollo de su infraestructura. “La UNGS necesita contar con un nuevo edificio destinado a fortalecer y ampliar las instalaciones y equipamientos indispensables a los requerimientos de materias de las áreas de Ingeniería, Química, Industria, Ecología, Biología, y Física, en el marco de las necesidades de mejora de las carreras acreditadas y en proceso de acreditación”, explicó Toledo, y agregó: “Estos talleres y laboratorios permitirán fortalecer y complementar la oferta académica y de investigación de la UNGS, sumando equipamientos destinados a estas áreas comprendidas, en su mayoría, entre las “tecnológicas”.

La UNGS cuenta con aproximadamente 20.000 estudiantes en todos los niveles de pregrado, grado y posgrado. Un 32 por ciento de la matrícula cursa estudios en carreras “tecnológicas”, que involucran en su estructura académica a los Institutos de Ciencias (ICI), de Industria (IdeI) y del Conurbano (ICO) de la Universidad. La obra permitirá contar con espacios equipados especialmente para ese universo de estudiantes.

“Sin dudas esta inversión impactara decididamente en una mejora de la condiciones para la formación, para la investigación y en fortalecimiento del desarrollo tecnológico”, aseguró Toledo.

* La nota fue publicada en la edición del 27 de octubre de Noticias UNGS