Tiempo de Brasilia

La serie Estudios Brasileños acerca al lector hispanoparlante a un conjunto de cuidadas traducciones de textos fundamentales de las ciencias sociales brasileñas, que en todos los casos se acompañan de presentaciones de los autores y las obras a cargo de reconocidos especialistas argentinos. Publicado por primera vez hace más de una década, Tiempo de Brasilia, preciosa etnografía política de Antonádia Borges, es un libro sorprendente. Y lo es indica Pablo Semán en su prólogo a esta edición argentina en el sentido de que, comprendiendo las formas más adocenadas en las que a menudo se practican las ciencias sociales, elige perseverar en una actitud reflexiva, crítica y de aprendizaje permanente a lo largo del proceso de investigación y de escritura. Estudiando la vida en la ciudad de Recanto das Emas, en la periferia de la capital de Brasil, desde la perspectiva de sus propios habitantes, Borges nos ayuda a precisar el sentido mismo de lo político en la experiencia popular.

Tiempo de Brasilia

La serie Estudios Brasileños acerca al lector hispanoparlante a un conjunto de cuidadas traducciones de textos fundamentales de las ciencias sociales brasileñas, que en todos los casos se acompañan de presentaciones de los autores y las obras a cargo de reconocidos especialistas argentinos. Publicado por primera vez hace más de una década, Tiempo de Brasilia, preciosa etnografía política de Antonádia Borges, es un libro sorprendente. Y lo es indica Pablo Semán en su prólogo a esta edición argentina en el sentido de que, comprendiendo las formas más adocenadas en las que a menudo se practican las ciencias sociales, elige perseverar en una actitud reflexiva, crítica y de aprendizaje permanente a lo largo del proceso de investigación y de escritura. Estudiando la vida en la ciudad de Recanto das Emas, en la periferia de la capital de Brasil, desde la perspectiva de sus propios habitantes, Borges nos ayuda a precisar el sentido mismo de lo político en la experiencia popular.

Tiempo loco

Shakespeare vivió en un tiempo de desajustes y de conmoción de la vida colectiva, y en un sentido importante puede decirse que los desajustes y las conmociones son el tema, o uno de los temas, de sus obras. En una de ellas, tal vez la más famosa, un conturbado príncipe de Dinamarca resume el sentimiento de desazón frente a ese estado de desquicio de las cosas con una frase que ha sido muchas veces traducida y comentada: The time is out of joint, que quiere decir que al mundo le falta un tornillo o que el tiempo está loco de remate, como comentan de distintos modos los textos que componen este libro. El asunto importa fundamentalmente a un pensamiento teórico sobre la política, porque, en un sentido decisivo, es exactamente porque el mundo está fuera de quicio, dislocado o deshonrado, enloquecido, patas para arriba o cabeza abajo, que la política es posible y necesaria.

Tiempo loco

Shakespeare vivió en un tiempo de desajustes y de conmoción de la vida colectiva, y en un sentido importante puede decirse que los desajustes y las conmociones son el tema, o uno de los temas, de sus obras. En una de ellas, tal vez la más famosa, un conturbado príncipe de Dinamarca resume el sentimiento de desazón frente a ese estado de desquicio de las cosas con una frase que ha sido muchas veces traducida y comentada: The time is out of joint, que quiere decir que al mundo le falta un tornillo o que el tiempo está loco de remate, como comentan de distintos modos los textos que componen este libro. El asunto importa fundamentalmente a un pensamiento teórico sobre la política, porque, en un sentido decisivo, es exactamente porque el mundo está fuera de quicio, dislocado o deshonrado, enloquecido, patas para arriba o cabeza abajo, que la política es posible y necesaria.

Tiempos de revolución

¿Por qué leer un libro sobre militancias de los años 70 en Santa Fe? No solamente para saber lo que ocurrió efectivamente en la ciudad, sino para hacer el ejercicio de imaginar la forma en que mujeres y hombres jóvenes construyeron y vivieron un tiempo de revolución. Este libro propone una lectura situada de la historia reciente argentina, desde una perspectiva que entrelaza historia local, memorias y política. A partir de un minucioso trabajo con archivos y testimonios orales, reconstruye el surgimiento y la trayectoria de las organizaciones político-militares peronistas en Santa Fe Montoneros y FAR, y las formas concretas que asumió allí la radicalización de una época. Lejos de las simplificaciones que reducen los años 70 a la violencia o al mito, Tiempos de revolución ilumina los procesos sociales y culturales que dieron sentido a la acción política de una generación. Examina los vínculos entre la militancia, el territorio y las redes afectivas, al mismo tiempo que interroga las memorias que hoy actualizan con sus silencios, tensiones y persistencias aquella experiencia colectiva.

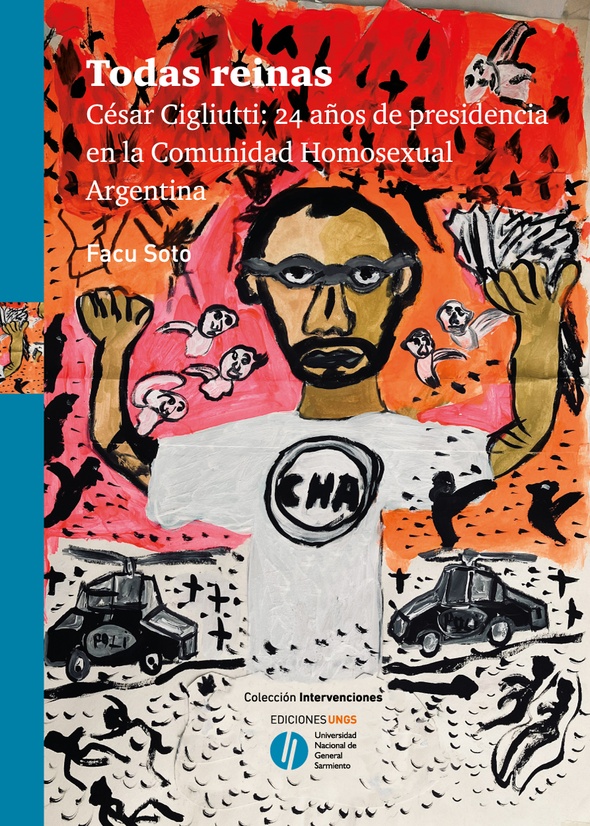

Todas reinas

Celebro leer en estas páginas escritas por Facundo Soto los testimonios de César y de quienes lo conocieron o quisieron. Vivificar su rostro, tensionar su voz y las trazas del contexto histórico es lo que se propone el autor en esta biografía, la única, la primera -y por eso mismo- tan justa y tan a tiempo, en una época en la que pareciera haber una preselección de aspirantes a ser los próceres del movimiento. [...] Esta biografía tan laboriosa, que tanto agradezco, irá develando al lector los meandros de una personalidad carismática, un liderazgo generoso que debe ser homenajeado junto al de los grandes. Debe ser cabecera de playa contra quienes buscan su olvido como sujeto esencial del movimiento LGTBI+ de la Argentina. Del prólogo de Alejandro Modarelli

Todas reinas

Celebro leer en estas páginas escritas por Facundo Soto los testimonios de César y de quienes lo conocieron o quisieron. Vivificar su rostro, tensionar su voz y las trazas del contexto histórico es lo que se propone el autor en esta biografía, la única, la primera -y por eso mismo- tan justa y tan a tiempo, en una época en la que pareciera haber una preselección de aspirantes a ser los próceres del movimiento. [...] Esta biografía tan laboriosa, que tanto agradezco, irá develando al lector los meandros de una personalidad carismática, un liderazgo generoso que debe ser homenajeado junto al de los grandes. Debe ser cabecera de playa contra quienes buscan su olvido como sujeto esencial del movimiento LGTBI+ de la Argentina. Del prólogo de Alejandro Modarelli

Todos juntos

Cuando J. Lennon convocaba a "todos juntos" (Come Together, 1969), el mensaje implicaba un proyecto comunitarioy de protesta muy distinto al mensaje "participacionista" de la sociedad de la década de 1980. Este va a focalizarse en el reconocimiento institucional de algunos reclamos. Se pasa del powerto the people al "poder que escuche a la gente". Así, la gestión política va a construir una retórica y una serie de dispositivos que canalicen dichas demandas de participación. La frase "todos juntos" se volverá parte del vocabulario político de la gestión. Indagar sobre sus sentidos, alcances o métodos de aplicación resulta una clave de este trabajo. Este libro recopila experiencias de gestión participativa, a nivel local, en la Argentina contemporánea. Conjuga trabajos de análisis empírico sobre la aplicación en ciudades de dispositivos tales como la Planificación Estratégica, la Descentralización, el Presupuesto Participativo y la Banca Abierta. En síntesis, articula un triple análisis: las innovaciones de la gestión local, las respuestas a la crisis de representación política y la elaboración de nuevos escenarios de deliberación pública. De allí surge un campo problemático en común: las políticas de APD (Apertura de la gestión, Participación ciudadana y Deliberación pública). Se concluye que la dimensión más exitosa de las reformas es la modernización de la gestión local, donde los municipios dan prueba de una apertura de la gestión en ciertas etapas de elaboración de políticas. No obstante, la participación ciudadana resulta sumamente asimétrica y la deliberación pública altamente restrictiva. ------------------------------ Contenido: PRIMERA PARTE: El campo y el Gobierno: la construcción de actores y de legitimidades en el conflicto. Política y corporaciones. Por Eduardo Rinesi Estabilidad y conservadurismo en América Latina. Por Roberto Gargarella Nosotros, ellos Todos. Los sentidos de la representación política y los recursos discursivos utilizados para ganar legitimidad en el conflicto. Por Nuria Yabkowsk La importancia de los aliados: un estudio sobre el conflicto rural (marzo-julio 2008). Por Gabriel Nardacchione y Diego Taraborrelli Lecturas de verano: Ayn Rand, de la teoría a la práctica. Por Sergio Morresi y Martín Rodríguez Alberti SEGUNDA PARTE: Las construcciones mediáticas del acontecimiento Acá el choripán se paga: movilización política y grupos sociales en el reciente conflicto en torno a las retenciones a las exportaciones de granos. Por Gabriel Vommaro Cada cual atiende su juego. La construcción del conflicto entre el Gobierno Nacional y las entidades agropecuarias en Clarín, La Nación y Página/12. Por Juan Pablo Cremonte Regulación de las comunicaciones. Por Guillermo Mastrini TERCERA PARTE: Estado, actores sociales y políticas económicas Actores agrarios y formas de acción política en la Argentina contemporánea. Un análisis a partir de los grupos de autoconvocados en la región pampeana. Por Carla Gras El modelo agrario rentístico financiero, sus características. Por Alejandro Rofman Cambio estructural y conflicto distributivo: el caso del agro argentino. Por Ricardo Aronskind

Trabajo argentino

Tras las devastadoras consecuencias de la última dictadura militar, el mundo del trabajo ha sufrido entre nosotros diversas mutaciones dignas de atención. Este libro las estudia subrayando las distintas dimensiones de estos cambios: por un lado, las grandes transformaciones estructurales en la economía mundial y su impacto en la economía de países dependientes como el nuestro; por otro lado, los cambios técnicos y organizativos en el mundo empresarial; por último, los procesos de lo que ha dado en llamarse la desafiliación de los sujetos en general y de flexibilización de las relaciones laborales en particular.

Trabajo argentino

Tras las devastadoras consecuencias de la última dictadura militar, el mundo del trabajo ha sufrido entre nosotros diversas mutaciones dignas de atención. Este libro las estudia subrayando las distintas dimensiones de estos cambios: por un lado, las grandes transformaciones estructurales en la economía mundial y su impacto en la economía de países dependientes como el nuestro; por otro lado, los cambios técnicos y organizativos en el mundo empresarial; por último, los procesos de lo que ha dado en llamarse la desafiliación de los sujetos en general y de flexibilización de las relaciones laborales en particular.